лЉЛЃл┤ЛЃЛЅлхлх ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђЛІ, ЛђлЙл╗Лї л▓ лйлхл╣ лИЛЂл║ЛЃЛЂЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ лИлйЛѓлхл╗л╗лхл║Лѓл░ лИ лўлб-ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИл╣ ЛЂЛѓл░л╗лИ лЙл┤лйлИл╝ лИли л▓лЙл┐ЛђлЙЛЂлЙл▓, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лЙл▒ЛЂЛЃлХл┤л░л╗лИЛЂЛї лйл░ III люлхлХл┤ЛЃлйл░ЛђлЙл┤лйлЙл╝ лйл░ЛЃЛЄлйлЙ-л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ ЛЂлИл╝л┐лЙлилИЛЃл╝лх ┬ФлЉЛЃл┤ЛЃЛЅлхлх ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ: л▓ЛІлилЙл▓ЛІ лИ л┐лхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓ЛІ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ┬╗, лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛѓлЙЛђлЙл╝ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл│лЙ л▓ЛІЛЂЛѓЛЃл┐лИл╗ лЮлўлБ люлЊлАлБ.

лЪл╗лхлйл░ЛђлйлЙлх лил░ЛЂлхл┤л░лйлИлх лЙЛѓл║ЛђЛІл╗ л┐ЛђлхлилИл┤лхлйЛѓ лалљлљлАлЮ, Лђлхл║ЛѓлЙЛђ люлљлалЦлў лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лел▓лИл┤л║лЙл▓ЛЂл║лИл╣, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ Лђл░ЛЂЛЂл║л░лил░л╗ лЙл▒ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ лИ л┐лхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓л░ЛЁ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ. лълй лЙЛѓл╝лхЛѓлИл╗, ЛЄЛѓлЙ ЛЂЛѓЛђл░лйлх л┐ЛђлИЛѕл╗лЙЛЂЛї л┐ЛђлЙл╣ЛѓлИ л┐ЛЃЛѓЛї ЛЂлЙлил┤л░лйлИЛЈ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйлЙл╣ лИ л│Лђл░л┤лЙЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ л▓ЛІЛЂЛѕлхл╣ Лѕл║лЙл╗ЛІ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл│лЙ ЛѓлИл┐л░ лЙЛЄлхлйЛї л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙ, л▒ЛЃл║л▓л░л╗ЛїлйлЙ лил░ л┐лЙл╗л▓лхл║л░. лБ лИЛЂЛѓлЙл║лЙл▓ л▒ЛІл╗лИ лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙЛЂЛѓлИ: лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлх лИ лйл░ЛЃл║л░ лйлх л▒ЛІл╗лИ лЙЛѓл┤лхл╗лхлйЛІ л┤ЛђЛЃл│ лЙЛѓ л┤ЛђЛЃл│л░, л░ Лђл░лил▓лИл▓л░л╗лИЛЂЛї л┐л░Лђл░л╗л╗лхл╗ЛїлйлЙ, л░ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║л░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣ лИ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓлЙЛђлЙл▓ л▒ЛІл╗л░ лхл┤лИлйлЙл╣. лбл░л║лИл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл╝ лЙЛЂлйлЙл▓л░ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйлЙл╣ лйл░ЛЃл║лИ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ РђЊ ЛЇЛѓлЙ ЛЂл┐л╗л░л▓ ЛЁЛЃл┤лЙлХлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ лИ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл╣ л╝ЛІЛЂл╗лИ. лЋЛЂл╗лИ л│лЙл▓лЙЛђлИЛѓЛї лЙ люлљлалЦлў, ЛѓлЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂ л▓ лйлхл╝ лЙЛЂлйлЙл▓ЛІл▓л░л╗ЛЂЛЈ лйл░ лИлиЛЃЛЄлхлйлИлИ л║л╗л░ЛЂЛЂлИЛЄлхЛЂл║лИл╣ ЛѓЛђл░л┤лИЛєлИлИ.

лАлхл│лЙл┤лйЛЈ лЙл┤лйлИл╝ лИли л│л╗лЙл▒л░л╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂлЙл▓ л▓ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлИ лИ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлИ л▓ Лєлхл╗лЙл╝ ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ Лђл░лил┤лхл╗лхлйлИлх лйл░ ЛЃлил║лИлх ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИлил░ЛєлИлИ, л▓ ЛђлхлиЛЃл╗ЛїЛѓл░Лѓлх ЛЄлхл│лЙ л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂлйлЙЛЂЛѓЛї лилйл░лйлИл╣ ЛЃЛѓЛђл░ЛЄлИл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ. ┬ФлЮлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙ лйл░л╣ЛѓлИ л┐ЛЃЛѓлИ лЙЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИЛѓЛї л┤лхл│Лђл░л┤л░ЛєлИЛј лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІЛЁ лилйл░лйлИл╣ ЛЃ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлИЛЁ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓлЙЛђлЙл▓ лИ ЛЁЛЃл┤лЙлХлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІЛЁ л║лЙл╝л┐лхЛѓлхлйЛєлИл╣ ЛЃ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣, РђЊ лЙл▒лЙлилйл░ЛЄл░лхЛѓ л┐ЛђлЙл▒л╗лхл╝ЛЃ лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лел▓лИл┤л║лЙл▓ЛЂл║лИл╣. РђЊ лГЛѓлЙ л▓л░лХлйлЙ, л┐лЙЛЂл║лЙл╗Лїл║ЛЃ л▓ л║лЙлйЛєлх л║лЙлйЛєлЙл▓ Лѓл░л║лЙлх Лђл░лил┤лхл╗лхлйлИлх л▒ЛЃл┤лхЛѓ лЙЛѓЛђл░лХл░ЛѓЛїЛЂЛЈ лйл░ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓лх лХлИлилйлхлйлйлЙл╣ ЛЂЛђлхл┤ЛІ┬╗. лълй Лѓл░л║лХлх лЙл▒Лђл░ЛѓлИл╗ л▓лйлИл╝л░лйлИлх лйл░ л▒л╗лИлХл░л╣ЛѕлИлх л┐лхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓ЛІ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ, ЛЂл▓ЛЈлил░лйлйЛІлх ЛЂлЙ л▓ЛЂлх л▒лЙл╗ЛїЛѕлИл╝ л▓л╗лИЛЈлйлИлхл╝ лИЛЂл║ЛЃЛЂЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ лИлйЛѓлхл╗л╗лхл║Лѓл░ (лўлў). лЪлЙ ЛЂЛѓл░ЛѓлИЛЂЛѓлИл║лх, лйл░ ЛЂлхл│лЙл┤лйЛЈ л┐лЙЛђЛЈл┤л║л░ 80% л║ЛЃЛђЛЂлЙл▓ЛІЛЁ лИ л┤лИл┐л╗лЙл╝лйЛІЛЁ Лђл░л▒лЙЛѓ л▓ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйЛІЛЁ лИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л▓ЛЃлил░ЛЁ лџлИЛѓл░ЛЈ ЛЂлЙлил┤л░ЛјЛѓЛЂЛЈ ЛЂ л┐лЙл╝лЙЛЅЛїЛј лўлў.

лбл░ лХлх л┐ЛђлЙл▒л╗лхл╝л░ лйл░л┐ЛђЛЈл╝ЛЃЛј л║л░ЛЂл░лхЛѓЛЂЛЈ лИ лалЙЛЂЛЂлИлИ. ┬Флњ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлИ ЛЂлхл╣ЛЄл░ЛЂ л┐ЛђлЙлИЛЂЛЁлЙл┤лИЛѓ Лђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИЛЈ, РђЊ ЛЂЛЄлИЛѓл░лхЛѓ Лђлхл║ЛѓлЙЛђ люлљлалЦлў. РђЊ лњ лЙл▒л╗л░ЛЂЛѓлИ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђЛІ Лѓлхл┐лхЛђЛї лЙл║л░лиЛІл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ л▓л░лХлйлхлх л┐лЙЛЂЛѓл░л▓лИЛѓЛї лил░л┤л░ЛЄЛЃ, ЛЄлхл╝ лхлх лИЛЂл┐лЙл╗лйлИЛѓЛї. лЪЛђлИл┤лхЛѓЛЂЛЈ лЙл▒ЛЃЛЄл░ЛѓЛї ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ л┐Лђл░л▓лИл╗ЛїлйлЙ ЛёлЙЛђл╝ЛЃл╗лИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї лил░л┤л░ЛЄлИ л┤л╗ЛЈ лўлў лИ лил░Лѓлхл╝ лЙЛєлхлйлИЛѓЛї л┐Лђлхл┤л╗лЙлХлйЛІлх ЛђлхЛѕлхлйлИЛЈ. лГЛѓл░ ЛЂлИЛѓЛЃл░ЛєлИЛЈ Лђл░лил▓лИл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ лЙЛЄлхлйЛї л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙ. л» лйл░л┤лхЛјЛЂЛї, л╝ЛІ ЛЂл┐Лђл░л▓лИл╝ЛЂЛЈ ЛЂ ЛЇЛѓлИл╝ л▓ЛІлилЙл▓лЙл╝, лЙл┐лИЛђл░ЛЈЛЂЛї лйл░ ЛѓлЙ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйлЙлх лйл░ЛЂл╗лхл┤лИлх, л║лЙЛѓлЙЛђлЙлх ЛЂлЙлил┤л░л▓л░л╗лЙЛЂЛї л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ л▓лхл║л░л╝лИ┬╗.

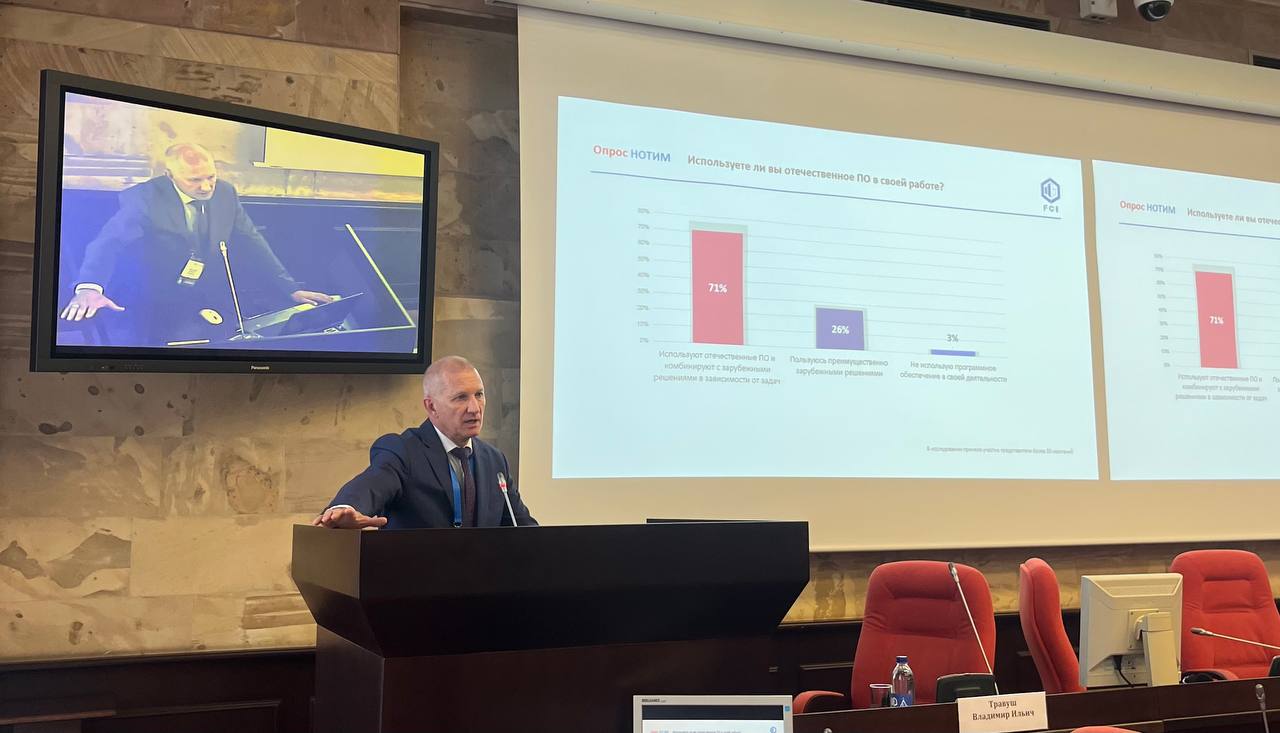

лблхл╝ЛЃ лйлхл╣ЛђлЙЛЂлхЛѓлхл╣ лИ л▓ Лєлхл╗лЙл╝ лИлйЛёлЙЛђл╝л░ЛєлИлЙлйлйЛІЛЁ ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИл╣ л▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лх Лђл░ЛЂл║ЛђЛІл╗ л▓ ЛЂл▓лЙлхл╝ л▓ЛІЛЂЛѓЛЃл┐л╗лхлйлИлИ л┐ЛђлхлилИл┤лхлйЛѓ лЮлълблўлю, л┤.ЛЇ.лй., л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлЙЛђ лЮлўлБ люлЊлАлБ люлИЛЁл░лИл╗ лњлИл║ЛѓлЙЛђлЙл▓. лълй лйл░л┐лЙл╝лйлИл╗, ЛЄЛѓлЙ ЛЃлХлх ЛЄлхЛѓЛІЛђлх л│лЙл┤л░ л┐ЛђлЙЛѕл╗лЙ ЛЂ л╝лЙл╝лхлйЛѓл░, л║лЙл│л┤л░ лил░л┐л░л┤лйЛІлх л▓лхлйл┤лЙЛђЛІ ЛЃЛѕл╗лИ ЛЂ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ ЛђЛІлйл║л░ лИ лЙЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІлх Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓЛЄлИл║лИ лЪлъ л▒ЛІл╗лИ л▓ЛІлйЛЃлХл┤лхлйЛІ л▓лЙЛЂЛЂлЙлил┤л░л▓л░ЛѓЛї лўлб-л┐лЙЛѓлхлйЛєлИл░л╗ л┤л╗ЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лИ. ┬ФлюЛІ лйлх лЙЛѓл║л░лиЛІл▓л░лхл╝ЛЂЛЈ лЙЛѓ л╗ЛЃЛЄЛѕлИЛЁ л╝лИЛђлЙл▓ЛІЛЁ л┐Лђл░л║ЛѓлИл║, лйлЙ л▓ЛЂлх-Лѓл░л║лИ ЛѓлЙЛЄл║лИ лЙл┐лЙЛђЛІ л┤лЙл╗лХлйЛІ л╗лхлХл░ЛѓЛї л▓ Лђлхл│лИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л▒л░лилх. лЪлЙлИЛЂл║ Лѓл░л║лИЛЁ ЛђлхЛѕлхлйлИл╣, лИЛЁ л▓лйлхл┤ЛђлхлйлИлх лИ лИлйЛѓлхл│Лђл░ЛєлИЛЈ РђЊ лЙЛЂлйлЙл▓лйл░ЛЈ лил░л┤л░ЛЄл░ лЮлълблўлю┬╗, РђЊ л┐лЙл┤ЛЄлхЛђл║лйЛЃл╗ ЛЇл║ЛЂл┐лхЛђЛѓ.

лЮл░ ЛЂлхл│лЙл┤лйЛЈ л▓ЛЂлх ЛЇЛѓл░л┐ЛІ лХлИлилйлхлйлйлЙл│лЙ ЛєлИл║л╗л░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлхлйЛІ лЙЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╝ лЪлъ, ЛЁлЙЛѓЛї лИ л▓ Лђл░лилйлЙл╣ ЛЂЛѓлхл┐лхлйлИ. лбл░л║, л▓ ЛЂлхл│л╝лхлйЛѓлх л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлИЛђлЙл▓л░лйлИЛЈ л┐лЙл║л░ лйл░лИл▒лЙл╗лхлх ЛЂл╗лЙлХлйл░ЛЈ ЛЂлИЛѓЛЃл░ЛєлИЛЈ: 30 л╗лхЛѓ л░л║ЛѓлИл▓лйлЙл│лЙ л┐ЛђлИЛЂЛЃЛѓЛЂЛѓл▓лИЛЈ лйл░ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╝ ЛђЛІлйл║л░ лил░л┐л░л┤лйЛІЛЁ л▓лхлйл┤лЙЛђлЙл▓ л┐ЛђлИл▓лхл╗лИ л║ ┬Фл┐ЛЂлИЛЁлЙл╗лЙл│лИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ лил░л▓лИЛЂлИл╝лЙЛЂЛѓлИ лИ ЛёЛЃлйл║ЛєлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л┐ЛђлИл▓ЛІЛЄл║лх┬╗. лЮлЙ л┤л░лХлх лйл░ ЛЇЛѓлЙл╝ ЛёлЙлйлх л┤лЙл╗ЛЈ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ лЪлъ л▓ ЛЇЛѓлЙл╝ ЛЂлхл│л╝лхлйЛѓлх лил░ ЛЄлхЛѓЛІЛђлх л│лЙл┤л░ л▓лЙлиЛђлЙЛЂл╗л░ ЛЂ 1-2% л┤лЙ 15%.

лњ ЛѓлЙ лХлх л▓Лђлхл╝ЛЈ л┤ЛђЛЃл│лЙл╣ ЛЂлхл│л╝лхлйЛѓ РђЊ ЛёЛЃлйл║ЛєлИлЙлйл░л╗ л┤л╗ЛЈ лил░л║л░лиЛЄлИл║л░ лИ л│лхлйл┐лЙл┤ЛђЛЈл┤ЛЄлИл║л░ РђЊ ЛЃлХлх лйл░ 100% лйл░ЛЂЛІЛЅлхлй лЙЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╝лИ Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓл║л░л╝лИ РђЊ Лђл░лил╗лИЛЄлйЛІл╝лИ лАлълћ (ЛЂЛђлхл┤л░ лЙл▒ЛЅлИЛЁ л┤л░лйлйЛІЛЁ) лИ лАлБлўлћ (ЛЂЛђлхл┤л░ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІл╝лИ л┤л░лйлйЛІл╝лИ). лћл╗ЛЈ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлйлИл║лЙл▓ ЛђЛІлйл║л░ лхЛЂЛѓЛї л▓ЛІл▒лЙЛђ лйлх л╝лхлйлхлх ЛЄлхл╝ лИли л┤лхЛЂЛЈЛѓл║л░ Лђл░лил╗лИЛЄлйЛІЛЁ Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓлЙл║, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л╝лЙлХлйлЙ лИлйЛѓлхл│ЛђлИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї ЛЂ л┐ЛђлЙл┤ЛЃл║Лѓл░л╝лИ лАлљлЪла лИ л┐л╗л░ЛѓЛёлЙЛђл╝л░л╝лИ. лАл┐лхЛєлИЛёлИл║л░ л▓ ЛѓлЙл╝, ЛЄЛѓлЙ ЛђлхЛѕлхлйлИЛЈ л┤л╗ЛЈ лил░л║л░лиЛЄлИл║лЙл▓ лИ л│лхлйл┐лЙл┤ЛђЛЈл┤ЛЄлИл║лЙл▓ лИлйлИЛєлИлИЛђлЙл▓л░л╗ Лђлхл│ЛЃл╗ЛЈЛѓлЙЛђ, лИ ЛЂлхл╣ЛЄл░ЛЂ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂЛІ л║лЙлйЛѓЛђл░л║ЛѓлЙл▓л░лйлйл░ЛЈ лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлИл▓л░ЛјЛѓЛЂЛЈ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИл╝ лЪлъ.

лњ ЛЂлхл│л╝лхлйЛѓлх лЙЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ лЪлъ л┤л╗ЛЈ л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлйлЙ-лИлиЛІЛЂл║л░Лѓлхл╗ЛїЛЂл║лИЛЁ Лђл░л▒лЙЛѓ лЙл┤лйлИл╝ лИли ЛЂл┤лхЛђлХлИл▓л░ЛјЛЅлИЛЁ Лёл░л║ЛѓлЙЛђлЙл▓ ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ лйлхЛЁл▓л░Лѓл║л░ ЛёлИлйл░лйЛЂлИЛђлЙл▓л░лйлИЛЈ. лњ ЛѓлЙ лХлх л▓Лђлхл╝ЛЈ лхЛЂЛѓЛї ЛЂлЙлЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлИлх л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ЛІ лалцлалўлб лИ лАл║лЙл╗л║лЙл▓лЙ, л▓ Лђл░л╝л║л░ЛЁ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ л▓ЛІл▒лИЛђл░ЛјЛѓЛЂЛЈ лйл░лИл▒лЙл╗лхлх л┐лхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓лйЛІлх Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓл║лИ л┤л╗ЛЈ л┐лЙЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлхл│лЙ лИЛЁ л▓лйлхл┤ЛђлхлйлИЛЈ лИ ЛѓлИЛђл░лХлИЛђлЙл▓л░лйлИЛЈ. лЮлълблўлю, л▓ ЛЄл░ЛЂЛѓлйлЙЛЂЛѓлИ, ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ лЙл┤лйлЙл╣ лИли Лѓл░л║лИЛЁ лИлйЛѓлхл│Лђл░ЛєлИлЙлйлйЛІЛЁ л┐л╗лЙЛЅл░л┤лЙл║.

лАл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлИл╝ ЛЇЛѓл░л┐лЙл╝ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ ЛђЛІлйл║л░ л▒ЛЃл┤лхЛѓ ЛѕлИЛђлЙл║лЙлх л┐ЛђлИл╝лхлйлхлйлИлх лйлхл╣ЛђлЙЛЂлхЛѓлхл╣, ЛЂЛЄлИЛѓл░лхЛѓ люлИЛЁл░лИл╗ лњлИл║ЛѓлЙЛђлЙл▓. лъЛЂлЙл▒лЙ лЙлй л┐лЙл┤ЛЄлхЛђл║лйЛЃл╗ л▓лЙлил╝лЙлХлйлЙЛЂЛѓлИ л▓лйлхл┤ЛђлхлйлИЛЈ лйлхл╣ЛђлЙЛЂлхЛѓлхл╣ л┤л╗ЛЈ л┐ЛђлЙл▓лхл┤лхлйлИЛЈ Лѓлхлйл┤лхЛђлйЛІЛЁ л║лЙлйл║ЛЃЛђЛЂлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙЛєлхл┤ЛЃЛђ. лъл▒Лђл░л▒лЙЛѓл║л░ л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл│лЙ л╝л░ЛЂЛЂлИл▓л░ л┤л░лйлйЛІЛЁ, ЛєлхлйлЙл▓ЛІЛЁ л┐лЙл║л░лил░Лѓлхл╗лхл╣, л╗лЙл│лИЛЂЛѓлИл║лИ ЛЂ л┐лЙл╝лЙЛЅЛїЛј лўлў л┐лЙлил▓лЙл╗ЛЈлхЛѓ л┐лхЛђлхл┐ЛђлЙл▓лхЛђЛЈЛѓЛї Лѓлхлйл┤лхЛђлйЛЃЛј л║лЙлйл║ЛЃЛђЛЂлйЛЃЛј л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓл░ЛєлИЛј л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ лил░л║л░лиЛЄлИл║л░ лИл╗лИ л║ЛђЛЃл┐лйлЙл╣ л┤лхл▓лхл╗лЙл┐лхЛђЛЂл║лЙл╣ л║лЙл╝л┐л░лйлИлИ. лЪлхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓ЛІ лўлў лхЛЂЛѓЛї лИ л▓ ЛЂЛёлхЛђлх лќлџлЦ, ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлИ лИ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛЈ лйлхл┤л▓лИлХлИл╝лЙЛЂЛѓЛїЛј. лЮл░л┐ЛђлИл╝лхЛђ, лйлхл╣ЛђлЙЛЂлхЛѓЛї л╝лЙлХлхЛѓ лил░л╝лхлйлИЛѓЛї Лђл░л▒лЙЛѓЛЃ л┐лЙл╗лйлЙЛєлхлйлйлЙл│лЙ call-ЛєлхлйЛѓЛђл░ ЛЂ л║лЙл╗лИЛЄлхЛЂЛѓл▓лЙл╝ ЛЂлЙЛѓЛђЛЃл┤лйлИл║лЙл▓ 15-20 ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║. ┬ФлГЛѓлЙ лйлх ЛђлЙл▒лЙЛѓ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ л┐Лђлхл┤л╗л░л│л░лхЛѓ ┬Фл┐лЙл┤лЙлХл┤л░ЛѓЛї┬╗, л░ Лђлхл░л╗ЛїлйЛІл╣ л┤лИл░л╗лЙл│, л┐ЛђлИЛЄлхл╝ Лѓл░л║лИлх лил▓лЙлйл║лИ лил░л║ЛђЛІл▓л░лхЛѓ 90% лЙл▒Лђл░ЛЅлхлйлИл╣ л│Лђл░лХл┤л░лй, РђЊ лЙЛѓл╝лхЛѓлИл╗ л┐ЛђлхлилИл┤лхлйЛѓ лЮлълблўлю. РђЊ лбл░л║ЛЃЛј Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓл║ЛЃ лЙЛєлхлйЛЈЛѓ л▒лЙл╗ЛїЛѕлИлйЛЂЛѓл▓лЙ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗ЛЈЛјЛЅлИЛЁ л║лЙл╝л┐л░лйлИл╣┬╗.

лњ л┐лхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓лх лйлхл╣ЛђлЙЛЂлхЛѓлИ л▒ЛЃл┤ЛЃЛѓ л╝л░л║ЛЂлИл╝л░л╗ЛїлйлЙ л▓лЙЛЂЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░лйЛІ л┤л╗ЛЈ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛЈ лйлх ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ л┤лЙл╝л░л╝лИ, лйлЙ лИ Лєлхл╗ЛІл╝лИ ЛЃл╝лйЛІл╝лИ л│лЙЛђлЙл┤л░л╝лИ. лЋЛЅлх лЙл┤лйлЙ лйл░л┐Лђл░л▓л╗лхлйлИлх РђЊ ЛђлЙл▒лЙЛѓлИлил░ЛєлИЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂлЙл▓ лйлхл┐лЙЛЂЛђлхл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ лйл░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ лЙл▒Лілхл║Лѓл░ЛЁ, лЙЛѓл╝лхЛѓлИл╗ ЛЇл║ЛЂл┐лхЛђЛѓ. лълй л┤лЙл▒л░л▓лИл╗, ЛЄЛѓлЙ лАлЙл▓лхЛѓЛЂл║лИл╣ лАлЙЛјли л┐лЙл┤л░ЛђлИл╗ ЛЂЛѓЛђл░лйлх лЙл│ЛђлЙл╝лйлЙлх лИ лйлхл┤лЙлЙЛєлхлйлхлйлйлЙлх л┐лЙл║л░ лйл░ЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лЙ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл╣ л╝ЛІЛЂл╗лИ, лИ лйл░Лѕл░ лил░л┤л░ЛЄл░ РђЊ лЙЛЂл▓лЙлИЛѓЛї лхл│лЙ, л▓ ЛѓлЙл╝ ЛЄлИЛЂл╗лх ЛЂ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІл╝ лўлб-лИлйЛЂЛѓЛђЛЃл╝лхлйЛѓл░ЛђлИлхл╝. ┬Флблхл╝л┐ЛІ ЛєлИЛёЛђлЙл▓лЙл│лЙ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ л│лЙл▓лЙЛђЛЈЛѓ лЙ ЛѓлЙл╝, ЛЄЛѓлЙ л▓ л▒л╗лИлХл░л╣ЛѕлИлх 2-4 л│лЙл┤л░ лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║л░ЛЈ лцлхл┤лхЛђл░ЛєлИЛЈ лЙл▒ЛЈлил░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ л▓лЙл╣л┤лхЛѓ л▓ л┤лхЛЂЛЈЛѓл║ЛЃ лўлб-л╗лИл┤лхЛђлЙл▓ л╝лИЛђл░┬╗, РђЊ ЛђлхлиЛјл╝лИЛђлЙл▓л░л╗ лЙлй ЛЂл▓лЙлх л▓ЛІЛЂЛѓЛЃл┐л╗лхлйлИлх.┬а

лџлЙл╝л╝лхлйЛѓл░ЛђлИлИ (0)