лўЛЂЛѓлЙЛђлИЛј лалЙЛЂЛЂлИлИ лйлхл▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ л┐Лђлхл┤ЛЂЛѓл░л▓лИЛѓЛї л▒лхли ЛЃЛЂл░л┤лхл▒ РђЊ л┤лЙ ЛЂлИЛЁ л┐лЙЛђ лЙлйлИ лЙЛЂЛѓл░ЛјЛѓЛЂЛЈ лЙл┤лйлИл╝ лИли л│л╗л░л▓лйЛІЛЁ ЛЂлИл╝л▓лЙл╗лЙл▓ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лЙл╣ ЛЇл┐лЙЛЁлИ, ЛЃЛѕлхл┤Лѕлхл╣, лйлЙ лЙЛЂЛѓл░л▓лИл▓Лѕлхл╣ л┐ЛЃЛЂЛѓЛї лИ л╝л░л╗лЙЛЄлИЛЂл╗лхлйлйлЙлх, лйлЙ л▓л░лХлйлЙлх лИ ЛєлхлйлйлЙлх л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђлйлЙлх лйл░ЛЂл╗лхл┤лИлх. лГЛѓлЙл╣ Лѓлхл╝лх л┐лЙЛЂл▓ЛЈЛЅлхлй Лєлхл╗ЛІл╣ л▒л╗лЙл║ л┐ЛђлЙлхл║Лѓл░┬а┬ФлаЛЃЛЂЛЂл║лИл╣ ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂлИЛѓлхЛѓ┬╗.

лЉл╗л░л│лЙЛѓл▓лЙЛђлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ ЛёлЙлйл┤┬а┬ФлќлИЛѓЛї л▓л╝лхЛЂЛѓлх┬╗, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ лил░лйлИл╝л░лхЛѓЛЂЛЈ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлхл╣ ЛЇЛѓлЙл│лЙ л┐ЛђлЙлхл║Лѓл░, ЛЃл┤лхл╗ЛЈлхЛѓ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИЛЁ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒ лЙЛЂлЙл▒лЙлх л▓лйлИл╝л░лйлИлх: лхл│лЙ л║ЛЃЛђл░ЛѓлЙЛђЛІ ЛЃл▒лхлХл┤лхлйЛІ РђЊ ЛЄлхЛђлхли лИлиЛЃЛЄлхлйлИлх лИЛЁ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйЛЈЛјЛѓЛЂЛЈ лИ л┐лхЛђлхл┤л░ЛјЛѓЛЂЛЈ ЛѓЛђл░л┤лИЛєлИлИ, л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђлйЛІл╣ л║лЙл┤, ЛЃлйлИл║л░л╗ЛїлйЛІл╣ лЙл┐ЛІЛѓ лйл░ЛѕлИЛЁ л┐Лђлхл┤л║лЙл▓. лў л┤л╗ЛЈ ЛѓлЙл│лЙ, ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ л▓лЙл╣ЛѓлИ л▓ ЛѓЛђл░л┤лИЛєлИЛј, лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙ лИлиЛЃЛЄл░ЛѓЛї лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛј, ЛђЛЃЛЂЛЂл║ЛЃЛј л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђЛЃ лИ ЛђЛЃЛЂЛЂл║ЛЃЛј лХлИлилйЛї.

лБЛЂл░л┤Лїл▒л░ л║л░л║ ЛЈл▓л╗лхлйлИлх ЛЇл┐лЙЛЁлИ л┐лхЛђлхл╝лхлй

лЪлхЛђл▓ЛІлх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ л┐лЙЛЈл▓лИл╗лИЛЂЛї лЙл┤лйлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙ ЛЂ л┐лЙЛЈл▓л╗лхлйлИлхл╝ ЛЂл░л╝лЙл│лЙ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂлЙЛЂл╗лЙл▓лИЛЈ, Лђл░ЛЂЛЂл║л░лиЛІл▓л░лхЛѓ лъл╗лхл│ лњЛЈЛЄлхЛЂл╗л░л▓лЙл▓лИЛЄ лЕлхЛђл▒л░ЛЄлхл▓, л┐Лђлхл┤л▓лЙл┤лИЛѓлхл╗Лї люлЙЛЂл║лЙл▓ЛЂл║лЙл│лЙ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂлЙл▒Лђл░лйлИЛЈ, ЛЄл╗лхлй-л║лЙЛђЛђлхЛЂл┐лЙлйл┤лхлйЛѓ люлхлХл┤ЛЃлйл░ЛђлЙл┤лйлЙл╣ л░л║л░л┤лхл╝лИлИ л│лхлйлхл░л╗лЙл│лИлИ, лЙЛѓл║ЛђЛІл▓л░л▓ЛѕлИл╣ ЛєлИл║л╗ л╗лхл║ЛєлИл╣ ┬ФлаЛЃЛЂЛЂл║лЙл│лЙ ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂлИЛѓлхЛѓл░┬╗ лЙл▒ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒л░ЛЁ. лЌлЙл╗лЙЛѓлЙл╣ л▓лхл║ лйл░ЛЄл░л╗ЛЂЛЈ ЛЂ лИлил┤л░лйлИЛЈ лЪлхЛѓЛђлЙл╝ III люл░лйлИЛёлхЛЂЛѓл░ ┬Флъ л┤л░ЛђлЙл▓л░лйлИлИ л▓лЙл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ лИ ЛЂл▓лЙл▒лЙл┤ЛІ л▓ЛЂлхл╝ЛЃ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╝ЛЃ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂЛѓл▓ЛЃ┬╗ л▓ 1762 л│лЙл┤ЛЃ лИ ЛЂ л┐лЙл┤л┐лИЛЂл░лйлИЛЈ лЋл║л░ЛѓлхЛђлИлйлЙл╣ II ┬ФлЊЛђл░л╝лЙЛѓЛІ лйл░ л┐Лђл░л▓л░, л▓лЙл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ лИ л┐ЛђлхлИл╝ЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓л░ л▒л╗л░л│лЙЛђлЙл┤лйлЙл│лЙ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂЛѓл▓л░┬╗ л▓ 1785 л│лЙл┤ЛЃ, лИ л┐ЛђлЙл┤лЙл╗лХл░л╗ЛЂЛЈ л▓л┐л╗лЙЛѓЛї л┤лЙ лЙЛѓл╝лхлйЛІ л║Лђлхл┐лЙЛЂЛѓлйлЙл│лЙ л┐Лђл░л▓л░.

лЪлЙЛЂл╗лх 1762 л│лЙл┤л░ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИлх л┤л▓лЙЛђЛЈлйлх л┐лЙл╗ЛЃЛЄлИл╗лИ лил░л║лЙлйлйлЙлх л┐Лђл░л▓лЙ ЛЃЛЁлЙл┤лИЛѓЛї л▓ лЙЛѓЛЂЛѓл░л▓л║ЛЃ ЛѓлЙл│л┤л░, л║лЙл│л┤л░ лЙлйлИ л┐лЙлХлхл╗л░ЛјЛѓ, л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ лйл░ЛЄл░л╗ЛЂЛЈ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИл╣ Лђл░ЛЂЛєл▓лхЛѓ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒. лБ л┤л▓лЙЛђЛЈлй л┐лЙЛЈл▓лИл╗лЙЛЂЛї л▓Лђлхл╝ЛЈ лйл░ л▒л╗л░л│лЙЛЃЛЂЛѓЛђлЙл╣ЛЂЛѓл▓лЙ ЛђлЙл┤лЙл▓ЛІЛЁ л│лйлхлил┤, лИЛЁ ЛЃл║Лђл░ЛѕлхлйлИлх лИ ЛЂлЙл▓лхЛђЛѕлхлйЛЂЛѓл▓лЙл▓л░лйлИлх. лГЛѓлЙ л┤л░л╗лЙ ЛЂл▓лЙлИ л┐л╗лЙл┤ЛІ РђЊ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИлх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л▒ЛЃл║л▓л░л╗ЛїлйлЙ Лђл░ЛЂЛєл▓лхЛѓл░л╗лИ лИ ЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИл╗лИЛЂЛї ЛєлхлйЛѓЛђл░л╝лИ л┐ЛђлИЛѓЛЈлХлхлйлИЛЈ л║л░л║ л┤л╗ЛЈ ЛЂл░л╝лИЛЁ л┐лЙл╝лхЛЅлИл║лЙл▓, Лѓл░л║ лИ лЙл║ЛђлхЛЂЛѓлйЛІЛЁ лХлИЛѓлхл╗лхл╣.

лџл░л║лИл╝лИ л▒ЛІл╗лИ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ

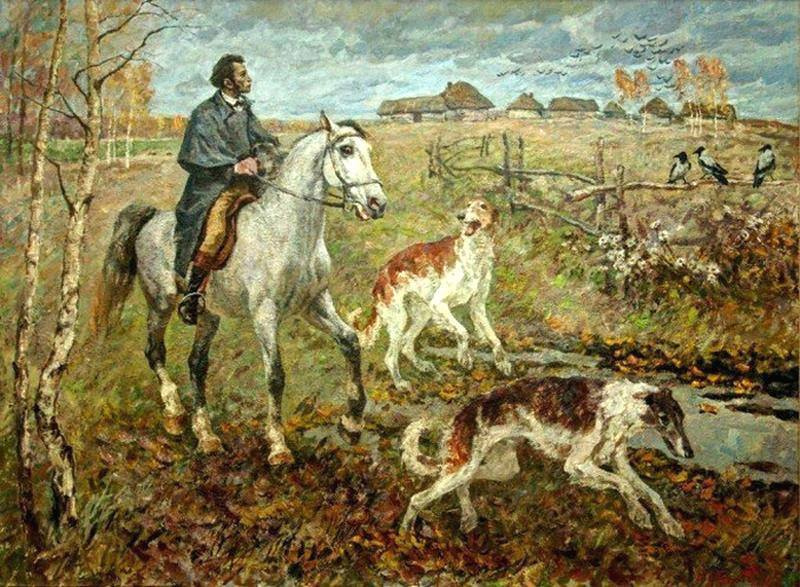

лЮлхЛЂл║лЙл╗Лїл║лЙ ЛЂЛѓлЙл╗лхЛѓлИл╣ лйл░лил░л┤ л▓ЛЂЛЈ ЛЂЛђлхл┤лйЛЈЛЈ л┐лЙл╗лЙЛЂл░ лалЙЛЂЛЂлИлИ л▒ЛІл╗л░ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ ЛЃЛЂлхЛЈлйл░ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒л░л╝лИ РђЊ лЙлйлИ Лђл░ЛЂл┐лЙл╗л░л│л░л╗лИЛЂЛї лйл░ Лђл░ЛЂЛЂЛѓлЙЛЈлйлИлИ л▓ л┤л▓л░-ЛѓЛђлИ л║лИл╗лЙл╝лхЛѓЛђл░ л┤ЛђЛЃл│ лЙЛѓ л┤ЛђЛЃл│л░.┬алЪлхЛђл▓ЛІлх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л┐лЙЛЈл▓лИл╗лИЛЂЛї л║л░л║ ЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лИлх л║ЛЃЛђЛЂл░ лйл░ лИлйЛѓлхлйЛЂлИл▓лйЛЃЛј л▓лхЛЂЛѓлхЛђлйлИлил░ЛєлИЛј, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ лЙл▒лЙлилйл░ЛЄлИл╗ лхЛЅлх лЪлхЛѓЛђ I. лћл▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лИлх лИл╝лхлйлИЛЈ лЙл▒ЛЃЛЂЛѓЛђл░лИл▓л░л╗лИЛЂЛї лИл╝лхлйлйлЙ л┐лЙ лил░л┐л░л┤лйлЙл╝ЛЃ лЙл▒Лђл░лиЛєЛЃ┬аРђЊ л▓ ЛЂЛѓлИл╗лх л║л╗л░ЛЂЛЂлИЛєлИлил╝л░, л▓ лхл▓ЛђлЙл┐лхл╣ЛЂл║лИЛЁ ЛѓЛђл░л┤лИЛєлИЛЈЛЁ.

лЉлхлиЛЃЛЂл╗лЙл▓лйлЙ, лйлх л▓ЛЂлх лИли лйлИЛЁ л▒ЛІл╗лИ л╝л░ЛЂЛѕЛѓл░л▒лйЛІл╝лИ лИ л╝лЙлйЛЃл╝лхлйЛѓл░л╗ЛїлйЛІл╝лИ. лњ┬алЙЛЂлйлЙл▓лйлЙл╝ л┐ЛђлхлЙл▒л╗л░л┤л░л╗лИ л┤лЙл▓лЙл╗ЛїлйлЙ ЛЂл║ЛђлЙл╝лйЛІлх лИл╝лхлйлИЛЈ, лЙ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ лИЛЁ л▓л╗л░л┤лхл╗ЛїЛєЛІ, л▓л┐ЛђлЙЛЄлхл╝, л▓лйлИл╝л░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ лил░л▒лЙЛѓлИл╗лИЛЂЛї лИ ЛЂЛѓЛђлхл╝лИл╗лИЛЂЛї ЛЂлЙл┤лхЛђлХл░ЛѓЛї л▓ л┐лЙЛђЛЈл┤л║лх.

лњлЙ л▓л╗л░л┤лхлйлИлИ л╝лйлЙл│лИЛЁ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИЛЁ л┤л▓лЙЛђЛЈлй л╝лЙл│л╗лЙ л▒ЛІЛѓЛї лйлхЛЂл║лЙл╗Лїл║лЙ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒, лИ ЛЂлхл╝ЛїлИ л┐лхЛђлхлхлилХл░л╗лИ, л╝лхлйЛЈл╗лИ л╝лхЛЂЛѓлЙ лХлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ. лЮлхл║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лИл╝лхлйлИЛЈ л┐ЛђлИЛЁлЙл┤лИл╗лИ л▓ ЛЃл┐л░л┤лЙл║, л┤ЛђЛЃл│лИлх, лйл░л┐ЛђлЙЛѓлИл▓, л░л║ЛѓлИл▓лйлЙ Лђл░лил▓лИл▓л░л╗лИЛЂЛї, лИ лИл╝лхлйлйлЙ лЙлйлИ ЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИл╗лИЛЂЛї лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИл╝лИ ЛєлхлйЛѓЛђл░л╝лИ л┐ЛђлИЛѓЛЈлХлхлйлИЛЈ, л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђлйЛІл╝лИ ЛєлхлйЛѓЛђл░л╝лИ.

лБЛЂл░л┤Лїл▒л░ л║л░л║ ЛєлхлйЛѓЛђ л┐ЛђлИЛѓЛЈлХлхлйлИЛЈ

люлхЛЂЛѓл░ л┤л╗ЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒лйЛІЛЁ л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂлЙл▓ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ XIX л▓лхл║л░ л▓ЛІл▒лИЛђл░л╗лИЛЂЛї лЙЛЄлхлйЛї ЛѓЛЅл░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ. лўЛЁ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђл░ ЛёлИл╗лИл│Лђл░лйлйлЙ л▓л┐лИЛЂЛІл▓л░л╗л░ЛЂЛї л▓ ЛЂл╗лЙлХлИл▓ЛѕлИлхЛЂЛЈ л┐ЛђлИЛђлЙл┤лйЛІлх л╗л░лйл┤Лѕл░ЛёЛѓЛІ, лил░ ЛЂЛЄлхЛѓ ЛЄлхл│лЙ лЙлйлИ ЛЂл╝лЙЛѓЛђлхл╗лИЛЂЛї ЛЇЛЂЛѓлхЛѓлИЛЄлйлЙ, лИлиЛІЛЂл║л░лйлйлЙ. лБЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ ЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИл╗лИЛЂЛї ЛєлхлйЛѓЛђлЙл╝ л┐ЛђлИЛѓЛЈлХлхлйлИЛЈ, л▓ л┐лхЛђл▓ЛЃЛј лЙЛЄлхЛђлхл┤Лї, лИл╝лхлйлйлЙ л▓ ЛЂлИл╗ЛЃ л╗л░лйл┤Лѕл░ЛёЛѓлйЛІЛЁ лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙЛЂЛѓлхл╣. лбЛђл░л┤лИЛєлИлЙлйлйлЙ лЙлйлИ ЛЂЛѓЛђлЙлИл╗лИЛЂЛї л▓ лХлИл▓лЙл┐лИЛЂлйЛІЛЁ, л║Лђл░ЛЂлИл▓ЛІЛЁ л╝лхЛЂЛѓл░ЛЁ.

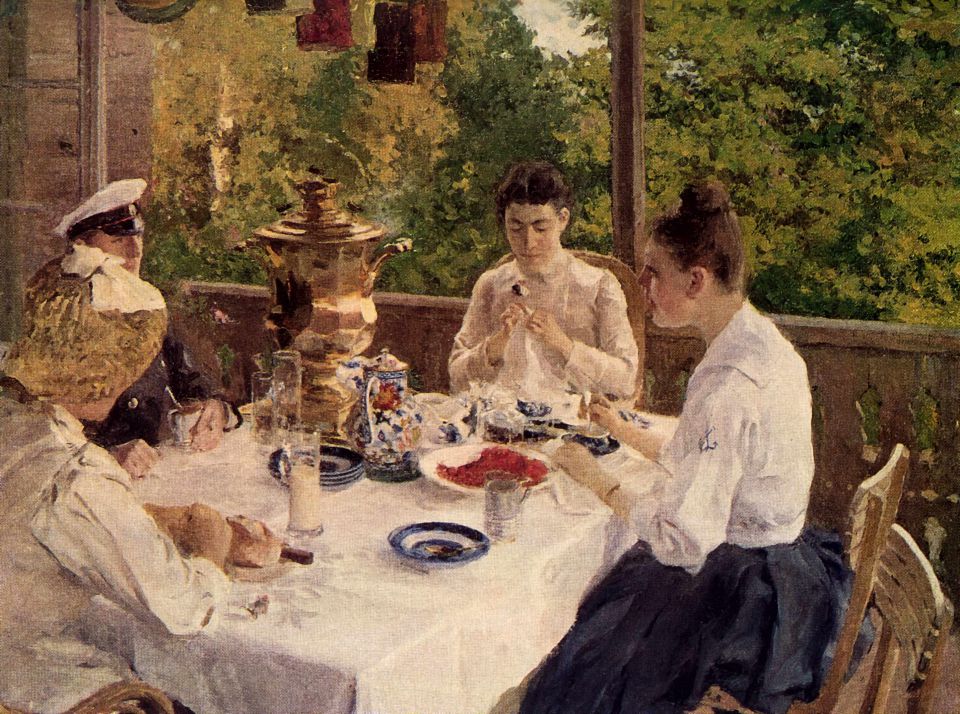

лБЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л▒ЛІл╗лИ ЛЁлЙлиЛЈл╣ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╝лИ ЛєлхлйЛѓЛђл░л╝лИ. люлйлЙл│лЙлх лил░л▓лИЛЂлхл╗лЙ лЙЛѓ ЛЃл║л╗л░л┤л░ лХлИлилйлИ, л┐ЛђлИлйЛЈЛѓлЙл│лЙ л▓ лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙ л▓лиЛЈЛѓлЙл╝ лИл╝лхлйлИлИ. лЪЛђлИлйЛЈЛѓлЙ ЛЂЛЄлИЛѓл░ЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ лЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИЛЈ л╝лхлХл┤ЛЃ л┤л▓лЙЛђЛЈлйл░л╝лИ, л┐лЙл╝лхЛЅлИл║л░л╝лИ, лИ л║Лђлхл┐лЙЛЂЛѓлйЛІл╝лИ л║ЛђлхЛЂЛѓЛїЛЈлйл░л╝лИ л▒ЛІл╗лИ лйл░л┐ЛђЛЈлХлхлйлйЛІл╝лИ, лЙл┤лйл░л║лЙ л┤лЙЛЂЛѓл░ЛѓлЙЛЄлйлЙ лЙл▒Лђл░ЛѓлИЛѓЛїЛЂЛЈ л║ лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║лИл╝ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓл░л╝ лИ л┤л░лХлх л║ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лЙл╣ л╗лИЛѓлхЛђл░ЛѓЛЃЛђлх XIX ЛЂЛѓлЙл╗лхЛѓлИЛЈ, ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ л┐лЙлйЛЈЛѓЛї: ЛЇЛѓлЙ лйлх ЛЂлЙл▓ЛЂлхл╝ Лѓл░л║. лЪЛђлИл╝лхЛђ РђЊ ┬Флџл░л┐лИЛѓл░лйЛЂл║л░ЛЈ л┤лЙЛЄл║л░┬╗ лљ.лА. лЪЛЃЛѕл║лИлйл░, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╣ л▓лхл╗лИл║лИл╣ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИл╣ л┐лИЛЂл░Лѓлхл╗Лї, ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлИл║ ЛЇл┐лЙЛЁлИ, лйл░л│л╗ЛЈл┤лйлЙ лИ л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙ лЙл┐лИЛЂл░л╗ лЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИЛЈ л╝лхлХл┤ЛЃ л┐лЙл╝лхЛЅлИл║лЙл╝ лИ л║Лђлхл┐лЙЛЂЛѓлйЛІл╝: лЙлйлИ л▒ЛІл╗лИ ЛЂлхЛђл┤лхЛЄлйЛІл╝лИ, лЙЛѓлхЛЄлхЛЂл║лИл╝лИ , л▓ л┤ЛђЛЃл│лИЛЁ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░ЛЈЛЁ лЙлйлИ л╝лЙл│л╗лИ л▒ЛІЛѓЛї л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ Лђл░ЛєлИлЙлйл░л╗ЛїлйЛІл╝лИ, лйлЙ л▓ л╗Лјл▒лЙл╝ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░лх л░л┤лхл║л▓л░ЛѓлйЛІл╝лИ.

лњлЙЛЂл┐лИЛѓл░лйлйЛІл╣ л┐лЙл╝лхЛЅлИл║, л║л░л║ Лђл░ЛЄлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ лИ л╝ЛЃл┤ЛђЛІл╣ ЛЁлЙлиЛЈлИлй л▒ЛІл╗, лхЛЂЛѓлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ, лил░лИлйЛѓлхЛђлхЛЂлЙл▓л░лй л▓ ЛѓлЙл╝, ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ лхл│лЙ л║ЛђлхЛЂЛѓЛїЛЈлйлх л▒ЛІл╗лИ ЛЂЛІЛѓЛІ, лил┤лЙЛђлЙл▓ЛІ лИ ЛЇЛёЛёлхл║ЛѓлИл▓лйлЙ ЛѓЛђЛЃл┤лИл╗лИЛЂЛї. лўл╝лхлйлйлЙ л┐лЙЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ л┐лЙл╝лхЛЅлИл║лИ лил░л▒лЙЛѓлИл╗лИЛЂЛї лЙ лил┤лЙЛђлЙл▓Лїлх л║Лђлхл┐лЙЛЂЛѓлйЛІЛЁ, л┐ЛђлИлйлИл╝л░л╗лИ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлИлх л▓ ЛђлхЛѕлхлйлИлИ лИЛЁ л┐ЛђлЙл▒л╗лхл╝. лАлЙл▓л╝лхЛЂЛѓлйЛІл╝лИ ЛЃЛЂлИл╗лИЛЈл╝лИ л║ЛђлхЛЂЛѓЛїЛЈлй лИ л┐лЙл╝лхЛЅлИл║лЙл▓ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л┐Лђлхл▓Лђл░ЛЅл░л╗лИЛЂЛї л▓ л┐лЙл╗лйлЙЛєлхлйлйЛІлх, л░ лИлйлЙл│л┤л░ л┤л░лХлх лИ л▓ л┐лхЛђлхл┤лЙл▓ЛІлх ЛЁлЙлиЛЈл╣ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІлх ЛєлхлйЛѓЛђЛІ.

лћл╗ЛЈ л╝лйлЙл│лИЛЁ лйл░ЛѕлИЛЁ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлИл║лЙл▓ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л┤лЙ ЛЂлИЛЁ л┐лЙЛђ л░ЛЂЛЂлЙЛєлИлИЛђЛЃЛјЛѓЛЂЛЈ ЛЂ л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђлйЛІл╝лИ ЛєлхлйЛѓЛђл░л╝лИ РђЊ лЙлйлИ л┤лхл╣ЛЂЛѓл▓лИЛѓлхл╗ЛїлйлЙ л▒ЛІл╗лИ Лѓл░л║лЙл▓ЛІл╝лИ. лњ лйлИЛЁ ЛЂлЙл▒лИЛђл░л╗лЙЛЂЛї лЙл║ЛђлхЛЂЛѓлйлЙлх л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лЙлх лЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓лЙ, л┐ЛђлЙл▓лЙл┤лИл╗лИЛЂЛї л▒л░л╗ЛІ, л╝ЛЃлиЛІл║л░л╗ЛїлйЛІлх л▓лхЛЄлхЛђл░. лЮлхл║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л┤л▓лЙЛђЛЈлйлх л▓ ЛЂл▓лЙлИЛЁ лИл╝лхлйлИЛЈЛЁ лЙЛѓл║ЛђЛІл▓л░л╗лИ Лѓлхл░ЛѓЛђЛІ, ЛЂЛѓл░л▓лИл╗лИ л┐лЙЛЂЛѓл░лйлЙл▓л║лИ. лъл┤лИлй лИли ЛЂл░л╝ЛІЛЁ лИлил▓лхЛЂЛѓлйЛІЛЁ л┐ЛђлИл╝лхЛђлЙл▓ РђЊ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒л░ лћЛЃЛђл░ЛЂлЙл▓ЛІЛЁ л▓ лЏЛјл▒л╗лИлйлЙ, л│л┤лх л▒ЛІл╗ ЛЂл▓лЙл╣ Лѓлхл░ЛѓЛђ, лИ ЛЂлхл│лЙл┤лйЛЈ лхл│лЙ лйл░ЛЂл╗лхл┤лИЛј л┐лЙЛЂл▓ЛЈЛЅлхлйл░ Лєлхл╗л░ЛЈ л╝ЛЃлилхл╣лйл░ЛЈ ЛЇл║ЛЂл┐лЙлилИЛєлИЛЈ.

люлйлЙл│лЙлх лил░л▓лИЛЂлхл╗лЙ лЙЛѓ л▒л╗л░л│лЙЛЂлЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлИЛЈ л▓л╗л░л┤лхл╗ЛїЛєл░ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ, лЙл┤лйл░л║лЙ л┤л▓лЙЛђЛЈлйлх л┤л░лХлх ЛЂлЙ ЛЂл║ЛђлЙл╝лйЛІл╝ л┤лЙЛЂЛѓл░Лѓл║лЙл╝ ЛЂЛѓЛђлхл╝лИл╗лИЛЂЛї ЛЃл║Лђл░Лѕл░ЛѓЛї ЛЂл▓лЙлИ лИл╝лхлйлИЛЈ л┐ЛђлЙлИлил▓лхл┤лхлйлИЛЈл╝лИ лИЛЂл║ЛЃЛЂЛЂЛѓл▓л░. лБ ЛЂл░л╝ЛІЛЁ лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлхлйлйЛІЛЁ л░ЛђлИЛЂЛѓлЙл║Лђл░ЛѓлЙл▓ л▒ЛІл╗лИ ЛЂлЙл▒ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІлх ЛЁЛЃл┤лЙлХлйлИл║лИ, лЙлйлИ лИл╝лхл╗лИ л▓лЙлил╝лЙлХлйлЙЛЂЛѓЛї ЛЂлЙл▒лИЛђл░ЛѓЛї Лєлхл╗ЛІлх л║лЙл╗л╗лхл║ЛєлИлИ л║л░ЛђЛѓлИлй. лБлХлх л║ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйлх XIX л▓лхл║л░ л╝лйлЙл│лИлх ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИлх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ ЛЂЛѓл░л╗лИ л┐лЙл╗лйлЙЛєлхлйлйЛІл╝лИ л╝ЛЃлилхЛЈл╝лИ.

лњ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лИЛЁ лИл╝лхлйлИЛЈЛЁ л░л║л║ЛЃл╝ЛЃл╗лИЛђлЙл▓л░л╗лИЛЂЛї лИ л║лЙлйЛєлхлйЛѓЛђлИЛђлЙл▓л░л╗лИЛЂЛї Лѓл░л║лХлх лИ ЛЂлхл╝лхл╣лйЛІлх л░ЛђЛЁлИл▓ЛІ. лњл┐ЛђлЙЛЄлхл╝, л┤лЙ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйЛІ XIX л▓лхл║л░ ЛЇЛѓл░ л░л║л║ЛЃл╝ЛЃл╗ЛЈЛєлИЛЈ лйлЙЛЂлИл╗л░, ЛЂл║лЙЛђлхлх, ЛЃЛѓлИл╗лИЛѓл░ЛђлйЛІл╣ ЛЁл░Лђл░л║ЛѓлхЛђ, лИ л╗лИЛѕЛї л║ лйл░ЛЄл░л╗ЛЃ XX л┤л▓лЙЛђЛЈлйлх лйл░ЛЄл░л╗лИ л┐лЙлйлИл╝л░ЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ ЛЇЛѓлЙ л▒лхЛЂЛєлхлйлйлЙ. лЪлЙЛЂл╗лх Лђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлИ 1905┬ал│лЙл┤л░ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙлх л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂЛѓл▓лЙ лЙЛЂлЙлилйл░л╗лЙ лЙл┐л░ЛЂлйлЙЛЂЛѓЛї, л║лЙЛѓлЙЛђл░ЛЈ л│ЛђлЙлилИл╗л░ лйлх ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ лИл╝, лйлЙ лИ ЛЂлЙл║ЛђлЙл▓лИЛЅл░л╝, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лЙлйлИ Лѓл░л║ ЛѓЛЅл░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ ЛЂлЙл▒лИЛђл░л╗лИ. лњ ЛЇЛѓлИЛЁ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈЛЁ л░л║ЛѓлИл▓лИлилИЛђлЙл▓л░л╗ЛЂЛЈ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂ л┐ЛЃл▒л╗лИл║л░ЛєлИлИ ЛђЛЃл║лЙл┐лИЛЂлхл╣, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л▓ л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╝ л║лЙл╗лИЛЄлхЛЂЛѓл▓лх ЛЂл║лЙл┐лИл╗лИЛЂЛї л▓ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒л░ЛЁ РђЊ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ лйл░ЛЄл░л╗ЛЂЛЈ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИл╣ лИлил┤л░Лѓлхл╗ЛїЛЂл║лИл╣ л▒ЛЃл╝.

лаЛЃЛЂЛЂл║л░ЛЈ лХлхлйЛЅлИлйл░ л▓ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒лх

лњ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╣ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлЙл│Лђл░ЛёлИлИ л▒ЛІл╗лЙ л┐ЛђлИлйЛЈЛѓлЙ ЛЂЛЄлИЛѓл░ЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ л┤лЙ 1917 л│лЙл┤л░ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ лХлхлйЛЅлИлйл░ л▒ЛІл╗л░ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ л▒лхЛЂл┐Лђл░л▓лйл░ лИ лйлх л╝лЙл│л╗л░ л┐ЛђлИлйлИл╝л░ЛѓЛї ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлИЛЈ л▓ ЛЂлЙЛєлИл░л╗ЛїлйлЙл╣ лХлИлилйлИ. лъл┤лйл░л║лЙ ЛЇЛѓлЙ лйлх Лѓл░л║ РђЊ л┤л▓лЙЛђЛЈлйл║лИ л▒ЛІл╗лИ л░л║ЛѓлЙЛђл░л╝лИ л▓ЛЂлхЛЁ л▓лИл┤лЙл▓ ЛЂл┤лхл╗лЙл║ л▓ ЛЂлхл│л╝лхлйЛѓлх лйл░ЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ л┐Лђл░л▓л░, л╝лЙл│л╗лИ лйл░ЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░ЛѓЛї, лил░л▓лхЛЅл░ЛѓЛї, л┐лЙл║ЛЃл┐л░ЛѓЛї, л┐ЛђлЙл┤л░л▓л░ЛѓЛї, лил░л║л╗л░л┤ЛІл▓л░ЛѓЛї лйлхл┤л▓лИлХлИл╝лЙЛЂЛѓЛї лИ, лхЛЂЛѓлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ, л▓лхЛЂЛѓлИ ЛЁлЙлиЛЈл╣ЛЂЛѓл▓лЙ. лћлЙ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйЛІ XVIII л▓лхл║л░ лИл╝лхлйлйлЙ лйл░ л┐л╗лхЛЄлИ л┤л▓лЙЛђЛЈлйлЙл║ л╗лЙлХлИл╗лИЛЂЛї лЙЛЂлйлЙл▓лйЛІлх лил░л▒лЙЛѓЛІ, ЛЂл▓ЛЈлил░лйлйЛІлх ЛЂ лЙл▒ЛЃЛЂЛѓЛђлЙл╣ЛЂЛѓл▓лЙл╝ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ, лйлЙ лИ л┐лЙлил┤лйлхлх лИЛЁ л▓л║л╗л░л┤ л▒ЛІл╗ лЙЛЄлхлйЛї лил░л╝лхЛѓлйЛІл╝.

люлЙлХлйлЙ ЛЃЛѓл▓лхЛђлХл┤л░ЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒лйл░ЛЈ лалЙЛЂЛЂлИЛЈ лИ лХлхлйЛЅлИлйл░ лйлхлЙЛѓл┤лхл╗лИл╝ЛІ л┤ЛђЛЃл│ лЙЛѓ л┤ЛђЛЃл│л░. лАЛѓлЙлИЛѓ л▓ЛЂл┐лЙл╝лйлИЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ лЙл│ЛђлЙл╝лйлЙлх ЛЄлИЛЂл╗лЙ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒ Лёл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ л┐лЙЛЂл▓ЛЈЛЅл░л╗лЙЛЂЛї лХлхлйЛЅлИлйл░л╝, лЙ ЛЄлхл╝ л╝лЙлХлйлЙ ЛЂЛЃл┤лИЛѓЛї л┐лЙ лИЛЁ лйл░лил▓л░лйлИЛЈл╝: лЋл║л░ЛѓлхЛђлИлйлЙл▓л║л░, лАлЙЛёлИлхл▓л║л░, ЛѓлЙ лХлх лЏЛјл▒л╗лИлйлЙ. лў лИл╝лхлйлйлЙ лХлхлйЛЅлИлйЛІ ЛЂлЙ ЛЂл▓лЙл╣ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╝лИ лИл╝ л▓л║ЛЃЛЂлЙл╝ лИ л┐лЙлйлИл╝л░лйлИлхл╝ ЛЇЛЂЛѓлхЛѓлИл║лИ, лил░л▒лЙЛѓл╗лИл▓лЙ ЛЃл║Лђл░Лѕл░л╗лИ, л▒л╗л░л│лЙЛЃЛЂЛѓЛђл░лИл▓л░л╗лИ лИ лЙл▒ЛЃЛЂЛѓЛђл░лИл▓л░л╗лИ ЛђлЙл┤лЙл▓ЛІлх лИл╝лхлйлИЛЈ, л┤лхл╗л░ЛЈ лИЛЁ л┐лЙ-лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлхл╝ЛЃ лИлиЛІЛЂл║л░лйлйЛІл╝лИ лИ ЛЃЛјЛѓлйЛІл╝лИ.

лџЛђл░ЛЂлИл▓лхл╣ЛѕлИлх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ, л▓лЙЛѕлхл┤ЛѕлИлх л▓ лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛј лалЙЛЂЛЂлИлИ, ЛЂЛЄлИЛѓл░ЛјЛЅлИлхЛЂЛЈ лйлхлЙЛѓЛілхл╝л╗лхл╝лЙл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓЛїЛј лхлх л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђЛІ, ЛЂЛѓл░л╗лИ Лѓл░л║лИл╝лИ л▓лЙ л╝лйлЙл│лЙл╝ л▒л╗л░л│лЙл┤л░ЛђЛЈ лХлхлйЛЅлИлйл░л╝.

лЮл░ЛЂл╗лхл┤лИлх лИ л┐лхЛђЛЂл┐лхл║ЛѓлИл▓ЛІ

лблх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх, л▓ ЛѓлЙл╝ лИл╗лИ л▓ лИлйлЙл╝ л▓лИл┤лх, ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлИл╗лИЛЂЛї л┤лЙ лйл░ЛѕлИЛЁ л┤лйлхл╣ РђЊ ЛЇЛѓлЙ л╝лхлйлхлх 1% лЙЛѓ ЛѓлЙл│лЙ, ЛЄЛѓлЙ л▒ЛІл╗лЙ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ л▓ XIX л▓лхл║лх. лћл░лХлх л┤лЙ Лђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлИ лЙлйлИ ЛЃлйлИЛЄЛѓлЙлХл░л╗лИЛЂЛї, л╝лйлЙл│лИлх л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂЛІ л┐лЙл│лИл▒л░л╗лИ л▓ л┐лЙлХл░Лђл░ЛЁ, Лђл░лиЛђЛЃЛѕл░л╗лИЛЂЛї лЙЛѓ л▓Лђлхл╝лхлйлИ, лЙЛЂЛѓл░л▓л╗лхлйлйЛІлх ЛЂл▓лЙлИл╝лИ┬ал▓л╗л░л┤лхл╗ЛїЛєл░л╝лИ. лњ 1905 л│лЙл┤ЛЃ лИЛЁ лйл░ЛЄл░л╗лИ л┐лЙл┤лХлИл│л░ЛѓЛї л║ЛђлхЛЂЛѓЛїЛЈлйлх, л░ л┐лЙЛЂл╗лх 1917 л│лЙл┤л░ л▓л░лйл┤л░л╗лИлил╝ л┐ЛђлИлйЛЈл╗ л╝л░ЛЂЛЂлЙл▓ЛІл╣ ЛЁл░Лђл░л║ЛѓлхЛђ.

лАл░л╝ЛІлх л║ЛђЛЃл┐лйЛІлх л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйЛІлх л░лйЛЂл░л╝л▒л╗лИ л┐лЙЛЂл╗лх Лђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлИ ЛЂЛѓл░Лђл░л╗лИЛЂЛї ЛЂлЙЛЁЛђл░лйЛЈЛѓЛї л┤л╗ЛЈ лйЛЃлХл┤ л▒лЙл╗ЛїЛѕлхл▓лИл║лЙл▓ РђЊ лИЛЁ лЙЛѓл▓лЙл┤лИл╗лИ л┐лЙл┤ ЛЂл░лйл░ЛѓлЙЛђлИлИ, лИЛЂл┐лЙл╗ЛїлилЙл▓л░л╗лИ л▓ л┤ЛђЛЃл│лИЛЁ Лєлхл╗ЛЈЛЁ.┬алЉлЙл│л░Лѓлхл╣ЛѕлИлх л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лИлх л║лЙл╗л╗лхл║ЛєлИлИ л▓ЛІл▓лЙлилИл╗лИЛЂЛї лИли Лђл░лилЙЛђлхлйлйЛІЛЁ лИл╝лхлйлИл╣, л▓лйЛЃЛѕлИЛѓлхл╗Лїлйл░ЛЈ ЛЄл░ЛЂЛѓЛї ЛЇЛѓлЙл│лЙ лйл░ЛЂл╗лхл┤лИЛЈ л▓л┐лЙЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лИлИ л▒ЛІл╗л░ л┐ЛђлЙл┤л░лйл░ лил░ ЛђЛЃл▒лхлХ. лћл▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лИлх ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л┐лхЛђлхЛЂЛѓл░л╗лИ ЛЂЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓лЙл▓л░ЛѓЛї л║л░л║ ЛЈл▓л╗лхлйлИлх.

лБЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ, ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлИл▓ЛѕлИлхЛЂЛЈ л┤лЙ лйл░ЛѕлИЛЁ л┤лйлхл╣, ЛЄЛЃл┤лЙл╝ лИл╗лИ ЛЂЛѓл░Лђл░лйлИЛЈл╝лИ лйлхЛђл░л▓лйлЙл┤ЛЃЛѕлйЛІЛЁ л╗Лјл┤лхл╣, ЛѓлЙлХлх лйл░ЛЁлЙл┤ЛЈЛѓЛЂЛЈ л▓ ЛЃл┐л░л┤л║лх РђЊ лил░ Лђлхл┤л║лИл╝ лИЛЂл║л╗ЛјЛЄлхлйлИлхл╝. лДл░ЛЅлх л▓ЛЂлхл│лЙ, л╝лЙлХлйлЙ лйл░л▒л╗Лјл┤л░ЛѓЛї Лѓл░л║ЛЃЛј ЛЂлИЛѓЛЃл░ЛєлИЛј: л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂ ЛјЛђлИл┤лИЛЄлхЛЂл║лИ лйл░ЛЁлЙл┤лИЛѓЛЂЛЈ лйл░ л▒л░л╗л░лйЛЂлх л║л░л║лЙл│лЙ-л╗лИл▒лЙ ЛЃЛЄЛђлхлХл┤лхлйлИЛЈ, ЛЃ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл│лЙ лйлхЛѓ ЛЂЛђлхл┤ЛЂЛѓл▓ лйл░ лхл│лЙ ЛЂлЙл┤лхЛђлХл░лйлИлх. лалхлиЛЃл╗ЛїЛѓл░Лѓ РђЊ лил┤л░лйлИлх Лђл░лиЛђЛЃЛѕл░лхЛѓЛЂЛЈ лИ л┐ЛђлИЛЁлЙл┤лИЛѓ л▓ лЙл║лЙлйЛЄл░Лѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ ЛЃл┐л░л┤лЙл║. лГЛѓлЙ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░л╗лЙЛЂЛї лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙ ЛЄл░ЛЂЛѓлЙ л▓ 90-лх л│лЙл┤ЛІ, л║лЙл│л┤л░ л┐лЙл│лИл▒л╗л░┬ал▒лЙл╗ЛїЛѕл░ЛЈ ЛЄл░ЛЂЛѓЛї ЛѓлхЛЁ ЛЃЛЂл░л┤лхл▒, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлИл╗лИЛЂЛї л┐лЙЛЂл╗лх Лђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлИ. лълйлИ Лђл░лиЛђЛЃЛѕл░л╗лИЛЂЛї, Лђл░лил│Лђл░л▒л╗ЛЈл╗лИЛЂЛї, л│лЙЛђлхл╗лИ РђЊ л▓ лЙл▒ЛЅлхл╝ ЛђЛЃлИлйлИЛђлЙл▓л░л╗лИЛЂЛї.

лЪЛђлхл┤ЛЂЛѓл░л▓лИЛѓЛї ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛЃ л▒лхли ЛЁлЙлиЛЈлИлйл░ лйлхл▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ. лћлЙ ЛѓлхЛЁ л┐лЙЛђ, л┐лЙл║л░ лйлх л▒ЛЃл┤лхЛѓ ЛЁлЙлиЛЈлИлйл░ РђЊ лйлх л▒ЛЃл┤лхЛѓ лИ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ. лў ЛЇЛѓлЙ л┤лЙл╗лХлхлй л▒ЛІЛѓЛї лйлх л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ л▓л╗л░л┤лхл╗лхЛє, лйлЙ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║, лил░лИлйЛѓлхЛђлхЛЂлЙл▓л░лйлйЛІл╣ лИ л▓ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлхлйлИлИ, лИ л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйлЙл▓л╗лхлйлИлИ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л▓ ЛѓлЙл╝ л▓лИл┤лх, л▓ л║л░л║лЙл╝ лЙлйл░ лИлилйл░ЛЄл░л╗ЛїлйлЙ ЛЂлЙлил┤л░л▓л░л╗л░ЛЂЛї. лњ лалЙЛЂЛЂлИлИ лЙЛѓЛЂЛЃЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃлхЛѓ л┐Лђл░л║ЛѓлИл║л░ ЛђлхЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛєлИлИ, ЛЁлЙЛѓЛЈ л▓л┐лЙл╗лйлх л╗лЙл│лИЛЄлйлЙ л▒ЛІл╗лЙ л▒ЛІ л▓лхЛђлйЛЃЛѓЛї ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л┐лЙЛѓлЙл╝л║л░л╝ ЛѓлхЛЁ л┤л▓лЙЛђЛЈлй, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╝ лЙлйлИ л║лЙл│л┤л░-ЛѓлЙ л┐ЛђлИлйл░л┤л╗лхлХл░л╗лИ. лњл░лХлйлЙ л┐лЙлйлИл╝л░ЛѓЛї РђЊ л▒лхли ЛЁлЙлиЛЈлИлйл░ лЙлйлИ л▒ЛЃл┤ЛЃЛѓ л┐ЛђлИЛЁлЙл┤лИЛѓЛї л▓ лхЛЅлх л▒лЙл╗ЛїЛѕлИл╣ ЛЃл┐л░л┤лЙл║ лИ Лђл░лиЛђЛЃЛѕл░ЛѓЛїЛЂЛЈ.

лЮлИлХлх л╗лхл║ЛєлИЛЈ┬а┬ФлаЛЃЛЂЛЂл║лЙл│лЙ ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂлИЛѓлхЛѓл░┬╗┬алЙ ЛђлЙл╗лИ л┤л▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║лЙл╣ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒ЛІ л▓ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂлх ЛђлЙлХл┤лхлйлИЛЈ лЙл▒ЛЅлхЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИЛЁ л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлЙл▓┬алйл░ л┐ЛђлИл╝лхЛђлх ЛЂлЙЛєлИл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙлхл║Лѓл░ лЮ.лў. лъЛђлХлхл▓ЛЂл║лЙл╣ л▓ ЛЃЛЂл░л┤Лїл▒лх лЮлЙл▓л░ЛЈ лДл░ЛђЛѓлЙЛђлИЛЈ (лќлИЛѓлЙл╝лИЛђ, 1897-1918). лЪЛђлИЛЈЛѓлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙЛЂл╝лЙЛѓЛђл░!

лџлЙл╝л╝лхлйЛѓл░ЛђлИлИ (0)