–Р–≤—В–Њ—А: –Ь–∞—А–Є—П –°–Ї—А—П–±–Є–љ–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –±—О—А–Њ вАЬ–С–∞–Ј–∞ 14вАЭ

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –µ—Б—В—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –≥–і–µ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ—Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є¬ї, –∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ—Л–є –Ї —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г. –Р—А–Ї—В–Є–Ї–∞, –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї, —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ —И–Є—А–Њ—В—Л –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є вАФ —Н—В–Њ –њ—А–Њ –Љ–Њ—А–Њ–Ј—Л –і–Њ ¬Ђ–Љ–Є–љ—Г—Б –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є¬ї, —В–∞–є—Д—Г–љ—Л –Є —Б–Њ–ї—П–љ–Њ–є —В—Г–Љ–∞–љ —Г –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, —А–µ–Ј–Ї—Г—О —Б–µ–є—Б–Љ–Є–Ї—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ—О—О –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ—В—Г –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–µ–Ј–Њ–љ. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–µ —И–∞–±–ї–Њ–љ—Л: –≥—А—Г–љ—В –ґ–Є–≤—С—В –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ, –Љ–µ—В–∞–ї–ї –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—В–µ—А –Є –Ї–Њ—А—А–Њ–Ј–Є—П, –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В —Б–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і–љ–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Њ–є.

–Ш –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ вАФ —И–Ї–Њ–ї—Л –Є —В–µ–∞—В—А—Л, –Ї—А–µ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–∞—Б—В–µ—А—Л –Є –Љ–Њ—Б—В—Л, –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В—Л –Є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Л–µ. –≠—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ ¬Ђ–і–ї—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л¬ї: —Н—В–Њ –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А—П–і–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В—С–њ–ї–∞—П, –љ–∞–і—С–ґ–љ–∞—П –Є –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –њ—А–Є—В—П–ґ–µ–љ–Є—П, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ—С —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Л, –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Є —Б–Љ—Л—Б–ї—Л.

–≠—В–Њ—В –Њ–±–Ј–Њ—А вАФ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Б–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –≤—Л–Ј–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є –і–µ–ї–∞—О—В –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –≤ -50 ¬∞C –Є –њ–Њ–і —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ –≤ –Љ—П–≥–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–µ. –Ф–∞–ї—М—И–µ вАФ –њ–Њ–і–±–Њ—А–Ї–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –≥–і–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В–∞–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ вАФ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –і–ї—П –ї—О–і–µ–є.

¬Ђ–Ъ–≤–∞—А—В–∞–ї —В—А—Г–і–∞¬ї, –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї вАФ –Ї–∞–Ї –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≥–Є–≥–∞–љ—В —Б—В–∞–ї –Ї—А–µ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ

–С—Л–≤—И–Є–є –Љ—П—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В 1976 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ ¬Ђ–С–∞–Ј–∞ 14¬ї –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–є –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Ї—А–µ–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—В–µ—А. –Я–ї–Њ—Й–∞–і—М –≤ 14 600 –Љ¬≤ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А—Л –∞–і–∞–њ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і –∞–љ–Є–Љ–∞—Ж–Є—О, –Ї–Є–љ–Њ, CG, –њ—А–Њ–і–∞–Ї—И–љ, –і–Є–Ј–∞–є–љ-–±—О—А–Њ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є. –Т—Б–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є: –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ—О—В —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Ј–∞—Й–Є—В—Л –љ–µ –љ–Є–ґ–µ IP65, –Њ–њ–Њ—А—Л –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–µ–Ј–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–Ї –≥—А—Г–љ—В–∞ –Ј–∞–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ—Л –≤ –≤–µ—З–љ—Г—О –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ—В—Г –љ–∞ –Љ–µ—В—А, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ—Л –љ–∞—А—Г–ґ—Г –і–ї—П —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П.

–Ґ–µ–Љ–љ—Л–µ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–љ—Л–µ —В–Њ–љ–∞ –Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О—В –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –∞ –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–∞—П –Љ–µ–±–µ–ї—М –Є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–µ –Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є вАФ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–µ—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ—В—Л –≤–∞–ґ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—З–љ–∞—П –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞, –љ–Њ –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М. –Э–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Я—Г—В–Є–љ –Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –њ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –І–µ–Ї—Г–љ–Ї–Њ–≤.

–§–Њ—В–Њ: arhbaza14.com

–§–Њ—В–Њ: arhbaza14.com

¬Ђ–Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞¬ї –≤ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –Ю–ї–∞, –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М вАФ —Б–±–Њ—А–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–µ, –Љ–Њ—А–Њ–Ј–∞–Љ –Є —Б–µ–є—Б–Љ–Є–Ї–µ

–®–Ї–Њ–ї—Г –љ–∞ 825 –Љ–µ—Б—В —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–∞—П ITEM –Ї–∞–Ї –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–±–Њ—А–љ—Г—О –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г: –Ї–∞—А–Ї–∞—Б –Є–Ј ¬Ђ—З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–Є—П –Є —Б—В–µ–љ—Л вАФ –Ы–°–Ґ–Ъ, —Г—В–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Г. –Ґ–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–Љ–Њ–Ї—А—Л–µ¬ї –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤: —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ—А–µ–Љ. –Я—А–Њ–µ–Ї—В —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ–є—Б–Љ–Є–Ї—Г –і–Њ 9 –±–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Г—О –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Г—О —Б—А–µ–і—Г; –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –∞—В—А–Є—Г–Љ—Л —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Г–ї–Є—Ж–∞¬ї вАФ –і–µ—В—П–Љ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М. –Я–Њ –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–≤—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, —Н—В–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —И–Ї–Њ–ї–∞, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј —Б–±–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞.

–§–Њ—В–Њ: archi.ru

–§–Њ—В–Њ: archi.ru

–Ф—А–µ–є—Д—Г—О—Й–∞—П –ї–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–Ї–∞—П –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞ ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ–ї—О—Б¬ї вАФ —Н—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і –≤ –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї—М–і–∞—Е.

–°–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –Ї–∞–Ї –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –ї—М–і–∞—Е –±–µ–Ј —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є –≥–Њ–і. –Э–∞ –µ—С –њ–∞–ї—Г–±–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ –і–ї—П —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –Ь–Є-8 –Є –Ь–Є-17, –∞ –≤–љ—Г—В—А–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –≥–µ–Њ—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —Б–µ—А–Є—П –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є ¬Ђ–°–Я-41¬ї (2022вАУ2024) –Є ¬Ђ–°–Я-42¬ї (–љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 2024/2025 –≥–Њ–і–Њ–≤). –Я–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є: –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Н–љ–µ—А–≥–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г —Г—З—С–љ—Л—Е –і–∞–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є –Є —Б—А–µ–і–Є –і—А–µ–є—Д—Г—О—Й–Є—Е –ї–µ–і–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–µ–є.

—Д–Њ—В–Њ: goarctic.ru

—Д–Њ—В–Њ: goarctic.ru

–Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞ –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ вАФ —Д–Є–ї–Є–≥—А–∞–љ–љ–∞—П –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞

–Ю–њ–µ—А–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В –Љ–∞—Б—И—В–∞–± –Є —О–≤–µ–ї–Є—А–љ—Г—О —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Ј–≤—Г–Ї–∞. –Т –µ–≥–Њ –Ј–∞–ї–µ вАФ –њ–Њ–і–≤–µ—Б–љ–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї –љ–∞ –≤–∞–љ—В–∞—Е, –њ–∞–љ–µ–ї–Є –Є–Ј –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Ј–≤—Г—З–Є—В —З–Є—Б—В–Њ –Є –Њ–±—К–µ–Љ–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Я—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞: –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –≤–µ—В—А—Л, –≤–ї–∞–ґ–љ—Л–µ —В—Г–Љ–∞–љ—Л –Є —Б–Њ–ї—С–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАФ –Њ—В –≤—Л–±–Њ—А–∞ –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Є –і–Њ –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є вАФ –∞–і–∞–њ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ—М —Г –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–і–∞—С—В —Д–Њ—А–Љ—Г, –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —В–µ–∞—В—А—Г –Ј–≤—Г—З–∞—В—М –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і –Ј–≤—Г–Ї–Є —И—В–Њ—А–Љ–∞.

—Д–Њ—В–Њ: Jane Gray

—Д–Њ—В–Њ: Jane Gray

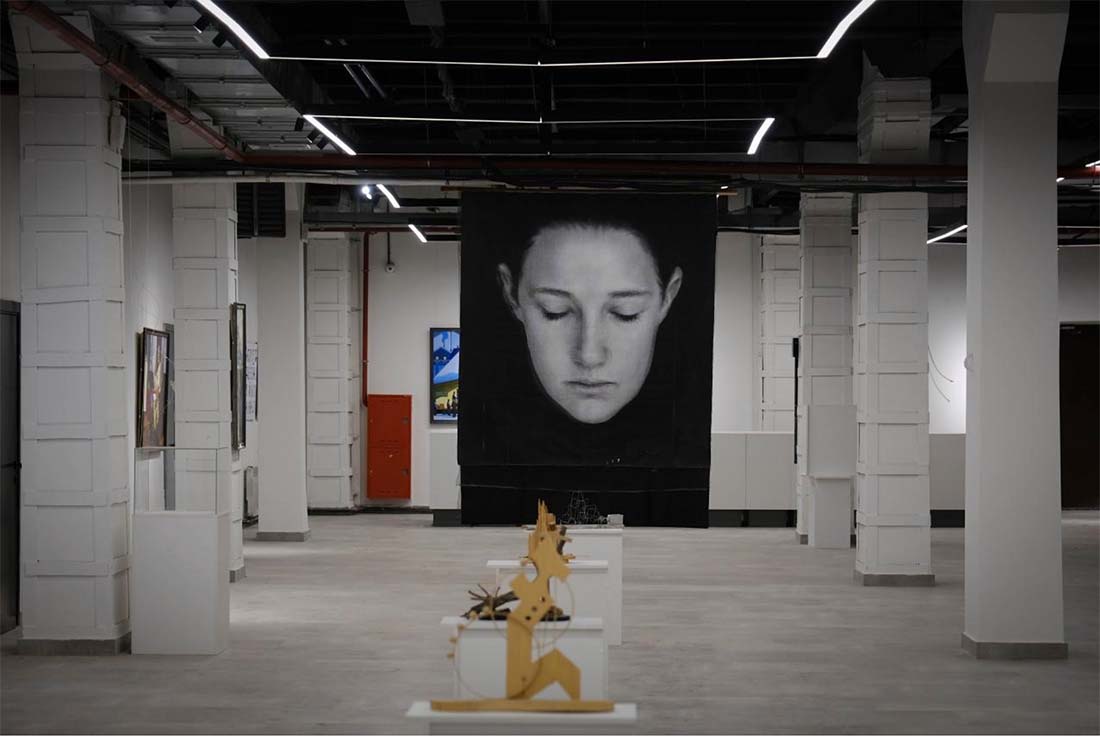

–¶–µ–љ—В—А —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–Ч–∞—А—П¬ї, –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї вАФ —Д–∞–±—А–Є—З–љ—Л–є —Ж–µ—Е, –њ–µ—А–µ–Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г

–С—Л–≤—И–∞—П —И–≤–µ–є–љ–∞—П —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –ґ–Є–≤–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—В–µ—А –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –∞—А—В-—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–ї—П –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤. –Я—А–Њ–µ–Ї—В —А–µ–≤–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ —Б—В–∞–ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –∞–і–∞–њ—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –і–ї—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Њ–Љ –Є —А–µ–ї—М–µ—Д–Њ–Љ: –њ—А–Њ—З–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Ј–і–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В. ¬Ђ–Ч–∞—А—П¬ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.

–§–Њ—В–Њ: yandex.ru/maps

–§–Њ—В–Њ: yandex.ru/maps

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–Њ—Б—В—Л, –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї вАФ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–µ —Б –≤–µ—В—А–Њ–Љ

–Ф–≤–∞ –≤–∞–љ—В–Њ–≤—Л—Е –≥–Є–≥–∞–љ—В–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є –±–µ—А–µ–≥–∞, –∞ –Ј–∞–і–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–є —П–Ј—Л–Ї –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞. –Ч–і–µ—Б—М, –≥–і–µ —В—Г–Љ–∞–љ—Л –њ–Њ–ї–Ј—Г—В –њ–Њ –±—Г—Е—В–µ, –∞ —В–∞–є—Д—Г–љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—О—В –≤—Б—С –љ–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–Њ—Н–Ј–Є—О —А–∞—Б—З–µ—В–∞. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В вАФ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —А–µ–Ї–Њ—А–і—Б–Љ–µ–љ —Б —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ 1 104 –Љ–µ—В—А–∞ –Є –њ–Є–ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є 324 –Љ–µ—В—А–∞; –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є вАФ –µ–≥–Њ –Є–Ј—П—Й–љ—Л–є —Б–Њ–±—А–∞—В —Б –њ—А–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ 737 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –њ–Є–ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 226 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ю–±–∞ –Љ–Њ—Б—В–∞ вАФ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–µ –∞—А—В–µ—А–Є–Є, –∞ –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –∞—Н—А–Њ–і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –≥–і–µ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –≤–∞–љ—В–∞, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –±–Њ–ї—В –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ —А–Є—В–Љ—Г –≤–µ—В—А–∞ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ–ї–Є. –Ґ–∞–Ї —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–∞ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј —В–Њ—З–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ—Г–ї, –∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ.

–§–Њ—В–Њ: ru.wikipedia.org

–§–Њ—В–Њ: ru.wikipedia.org

–Р—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В –Э–Њ—А–Є–ї—М—Б–Ї–∞ (–Р–ї—Л–Ї–µ–ї—М) вАФ –Ї–ї—О—З–µ–≤–∞—П –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–∞—П –≥–∞–≤–∞–љ—М, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–µ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ.

–Ч–і–µ—Б—М, –≤ –Ј–Њ–љ–µ –≤–µ—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ—В—Л –Є —А–µ–Ј–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л—Е –≤–µ—В—А–Њ–≤, –≤–µ–і—С—В—Б—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –≤–Ј–ї–µ—В–љ–Њ-–њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ—Б, –і–Њ—А–Њ–ґ–µ–Ї –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ–≤. –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ–∞, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–µ—А—А–Њ–љ—Л –Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –і–ї—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–Њ–±–ї–µ–і–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –¶–µ–ї—М вАФ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –±–µ—Б–њ–µ—А–µ–±–Њ–є–љ—Г—О –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ–і–Є—З–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Є –њ—А–Є–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —А–µ–є—Б–Њ–≤. –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ вАФ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–§–Њ—В–Њ: yandex.ru/maps

–§–Њ—В–Њ: yandex.ru/maps

–І—В–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В —Н—В–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л вАФ –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ

- –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Л

–°—Г—А–Њ–≤—Л–є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В –љ–µ —В–µ—А–њ–Є—В –Є–Ј–ї–Є—И–µ—Б—В–≤, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –≤–∞–љ—В–Њ–≤—Л–µ —Б—Е–µ–Љ—Л, –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П —А–µ–≤–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П вАФ –љ–µ ¬Ђ–і–µ—И–µ–≤–Њ¬ї, –љ–Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є. –Ч–і–µ—Б—М —Ж–µ–љ–Є—В—Б—П –љ–µ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є–Ј–Љ —А–∞–і–Є —Д–Њ—А–Љ—Л, –∞ –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —А–Є—Б–Ї–Њ–≤: –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–Њ–Ї—А—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞. –°–±–Њ—А–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –≤–∞–љ—В–Њ–≤—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –Љ–Њ–і—Г–ї—М–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є —А–µ–≤–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є вАФ —Н—В–Њ –љ–Њ–≤–∞—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –Є –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е. –Я—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В–∞: –Њ–љ–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В —Б—А–Њ–Ї–Є, —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –Ј–і–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ. - –Ъ–ї–Є–Љ–∞—В –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В—М –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П

–Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А—Л –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ–≥–Њ–і—Г –Ї–∞–Ї —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М вАФ –Њ–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞. –Т–µ—В—А–Њ–≤—Л–µ –њ—Г–ї—М—Б–∞—Ж–Є–Є, —Б–µ–є—Б–Љ–Є–Ї–∞, —Б–Њ–ї—П–љ–Њ–є —В—Г–Љ–∞–љ, —А–µ–Ј–Ї–Є–µ –њ–µ—А–µ–њ–∞–і—Л —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В —Б–∞–Љ—Г –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Њ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–љ–Њ—А–Љ –Є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Њ–Ї¬ї вАФ –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г —Б—А–µ–і—Л, –≥–і–µ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –і–µ—В–∞–ї—М, –Њ—В —Д–Њ—А–Љ—Л –Ї—А–Њ–≤–ї–Є –і–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Њ–±–Љ–µ–љ–∞, –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—П–Љ. - –§—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–Є–±–Ї–Њ—Б—В—М

–Т —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е –Ј–і–∞–љ–Є—П —А–µ–і–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М ¬Ђ–љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є¬ї. –Ю–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –ґ–Є—В—М —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –і–љ–µ–Љ вАФ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ вАФ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А, –Ј–Є–Љ–Њ–є вАФ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ –Њ—В –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –ї–µ—В–Њ–Љ вАФ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞–±. –У–Є–±–Ї–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ –±–Њ–љ—Г—Б–Њ–Љ, –∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –ґ—С—Б—В–Ї–Є–є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. - –Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ –Ї–∞–Ї –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є

–Т—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В: –≤ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —И–Є—А–Њ—В–∞—Е –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є вАФ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –≠—В–Њ –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –Є —Б–≤—П–Ј–Є, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –≥–і–µ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В –ї–µ–≥–Ї–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В, –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В—М вАФ –љ–µ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є, –∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—А–µ–і–µ.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є (0)