–Ю–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ј–і–∞–љ–Є–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А –Є –Ј–∞–Љ–µ—А—Л ¬Ђ–њ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–Ї–µ¬ї. –Т –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤–љ—Г—В—А—М –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –≤—Л—П–≤–Є—В—М —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В—Л –Є –і–∞–ґ–µ –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ вАЬ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–ЉвАЭ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –Э–Є–ґ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–µ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г, вАУ –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Є—Е —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –љ–∞ –ґ–Є–ї—Л—Е, –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞—Е.

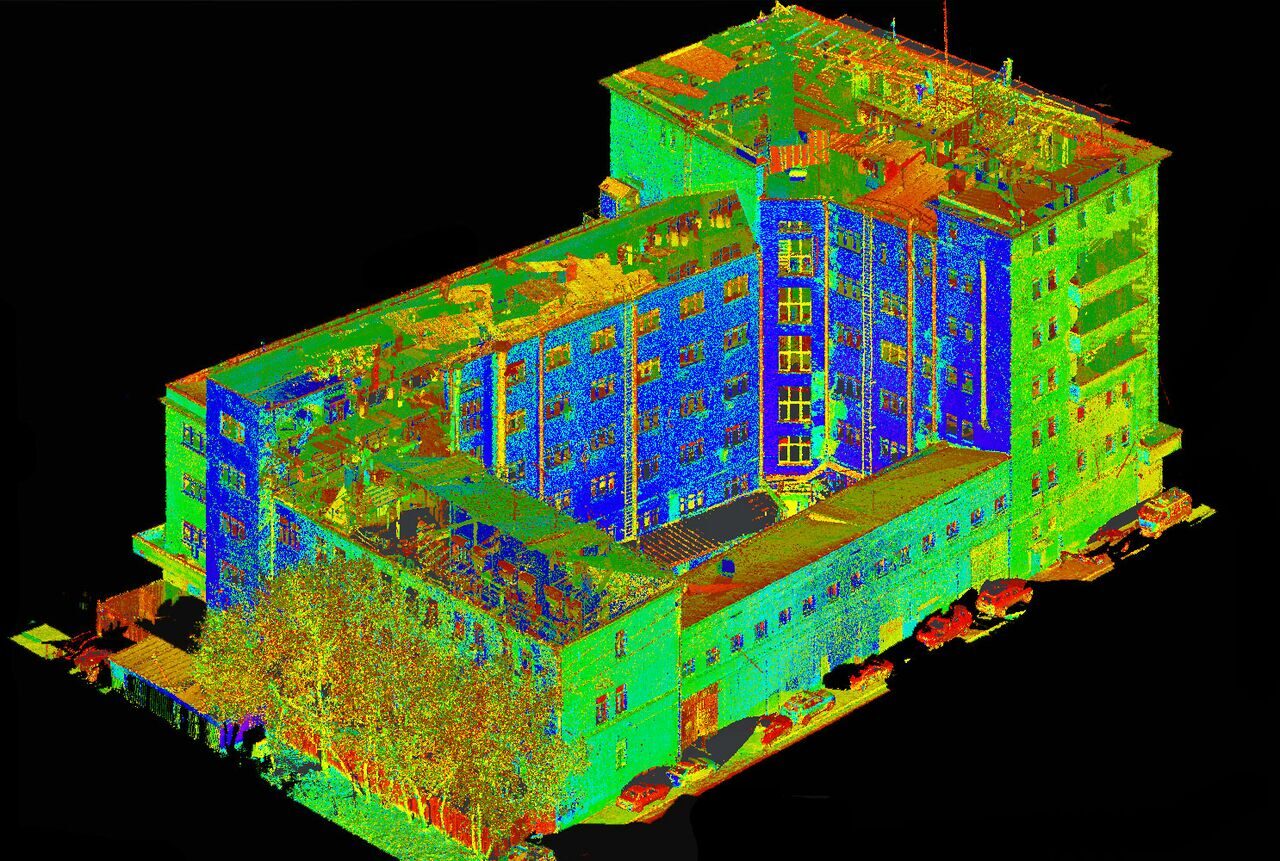

–Ы–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (3DвАР—Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ)

–Ъ–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В: –Ы–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –ї–∞–Ј–µ—А–љ—Л–є –ї—Г—З –і–ї—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ–µ—А–∞ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Ї–∞–љ–µ—А –Ј–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Є–ї–Є —З–∞—Б—Л —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л —В–Њ—З–µ–Ї, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—П —В—А—С—Е–Љ–µ—А–љ–Њ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ —В–Њ—З–µ–Ї вАУ –Ї—А–∞–є–љ–µ —В–Њ—З–љ—Г—О —Ж–Є—Д—А–Њ–≤—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≤–Є–і–љ–∞ –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П –≤—Б–µ—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є –Є –і–µ—Д–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–љ–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –і–Њ–ї–Є –≥—А–∞–і—Г—Б–∞ –Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Є–Ј–Љ–µ—А—П—В—М –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –Є—Е –њ—А–Њ—Б–∞–і–Ї—Г –Є–ї–Є –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є —Б –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Ч–∞—З–µ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ: 3D-—Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–∞—С—В –њ–Њ–ї–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ—А–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –≥–і–µ –≤—А—Г—З–љ—Г—О –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М –≤—Б—С –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ь–µ—В–Њ–і –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–Њ–є, –≤—Л—П–≤–Є—В—М –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б—Л, –Ї—А–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–≥–Є–±—Л –њ–ї–Є—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –ї–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –і–ї—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є –њ–µ—А–µ–і —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–µ–є вАУ —Б–Њ–Ј–і–∞—С—В—Б—П —Ж–Є—Д—А–Њ–≤–Њ–є ¬Ђ—Б–ї–µ–њ–Њ–Ї¬ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е—А–∞–љ–Є—В –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В —Г–љ–Є–Ї–∞–ї–µ–љ –Є —В—А–µ–±—Г–µ—В –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П.

–Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –±–Є–Ј–љ–µ—Б-—Ж–µ–љ—В—А–∞ Dubinin'Sky –≤–љ–µ–і—А–Є–ї–Є —А–Њ–±–Њ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ —Б–Ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –Ї–∞—А–Ї–∞—Б. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ —В–Њ—З–µ–Ї –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б BIM-–Љ–Њ–і–µ–ї—М—О, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –≤—Л—П–≤–ї—П—В—М –ї—О–±—Л–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Є—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –Є —Б—А–∞–Ј—Г –Є—Е –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М. –Р –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –ї–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ –Ъ–µ–љ—В–µ—А–±–µ—А–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Ј–∞–і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В—Л, –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞ –≤–µ–Ї–∞ вАУ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г –Њ—В –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–µ–љ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ 3D-–Љ–Њ–і–µ–ї—М —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Є—А—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—В—М —Н—В–Є –Є–Ј–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—П —Б–∞–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г вАУ –Њ—В –Њ—Ж–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –і–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–±–Њ—Б–Ї—А—С–±–Њ–≤.

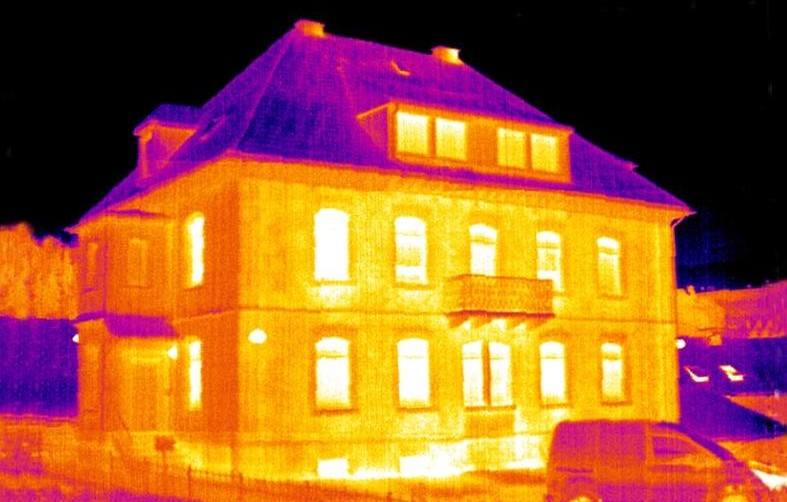

–Ш–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П

–Ъ–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В: –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ—А—Л, —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—П —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—П—Е. –Ш–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Є–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ –≥–ї–∞–Ј—Г, –љ–Њ —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –µ–≥–Њ –≤ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –≥–і–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Ж–≤–µ—В–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–љ—Л–Љ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞–Љ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В вАЬ—В–µ–њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—ВвАЭ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є–Є вАУ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є —В–µ–њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–µ–µ –љ–Њ—А–Љ—Л. –Ь–µ—В–Њ–і –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –±–µ—Б–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л–є –Є –љ–µ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В –≤—А–µ–і–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ.

–Ч–∞—З–µ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ: –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г–≤–Є–і–µ—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Ї—А—Л—В–Њ –њ–Њ–і –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Њ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–≥—А–µ–≤—Г –Є–ї–Є –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б—В–µ–љ –ї–µ–≥–Ї–Њ –≤—Л—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Г—В–µ—З–Ї–Є —В–µ–њ–ї–∞, –Љ–µ—Б—В–∞ —Б –њ—А–Њ–Љ–µ—А–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Г—В–µ–њ–ї–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–∞. –Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–і–∞—С—В —Б–µ–±—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є—П–Љ–Є вАУ –≤–ї–∞–ґ–љ—Л–µ –Ј–Њ–љ—Л –Њ—Б—В—Л–≤–∞—О—В –±—Л—Б—В—А–µ–µ —Б—Г—Е–Є—Е. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А—Л —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –і–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ —Б–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ—А–Њ—В–µ—З–µ–Ї, –≤–ї–∞–ґ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Є –Ї—А—Л—И–∞—Е. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –і–µ—Д–µ–Ї—В—Л —В–µ–њ–ї–Њ–Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є –Є –і–∞–ґ–µ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, —Н—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М вАЬ–њ–Њ–і –Ї–Њ–ґ—ГвАЭ –Ј–і–∞–љ–Є—П –±–µ–Ј –±—Г—А–µ–љ–Є—П –Є –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є—П –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–љ—Б–∞–є—В—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Є —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—К—С–Љ–Ї–µ, –Є–љ–∞—З–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –±—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–∞–Љ–µ—А—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, –≥–і–µ –љ–µ —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ —Г—В–µ–њ–ї–Є—В–µ–ї—М –Є–ї–Є –≥–і–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —Б–Ї—А—Л—В–∞—П –±–∞–ї–Ї–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –±–µ–Ј –љ–µ—С –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л —Б–≤–µ—А–ї–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П –Є–ї–Є —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ–±–ї–Є—Ж–Њ–≤–Ї—Г.

–Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –Ґ–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —Н–љ–µ—А–≥–Њ–∞—Г–і–Є—В–∞ –ґ–Є–ї—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ вАУ –љ–Њ—З–љ–∞—П —Б—К—С–Љ–Ї–∞ —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А —Г—Е–Њ–і–Є—В –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–µ–њ–ї–∞. –Т –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л Carbon Trust —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А—Л –њ—А–Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є: —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—П —В–µ–њ–ї–Њ–≤—Л–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є –і–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—В–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—О—В —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е –Љ–µ—А. –Т –Ш—В–∞–ї–Є–Є —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –ї–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–≥–Њ 3D-—Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Є–љ—Д—А–∞–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —Б—К—С–Љ–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–ї—П –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П –≤ –Ъ–∞–ї–∞–±—А–Є–Є вАУ —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –≤—Л—П–≤–Є–ї–∞ –Ј–Њ–љ—Л —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–ї–∞–≥–Є –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–ї–∞–і–Ї–µ –Є —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ —В—А–µ—Й–Є–љ—Л, –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є. –Р –≤ –Ш–љ–і–Є–Є —Г—З—С–љ—Л–µ –Є–Ј CBRI —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Њ—А–∞ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є 170-–ї–µ—В–љ–Є–є –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –∞–Ї–≤–µ–і—Г–Ї Solani, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–∞ –Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—О—Й—Г—О –≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П. –≠—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Ж–µ–љ–µ–љ –Є –і–ї—П –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї (–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –љ–∞–є—В–Є –і–µ—Д–µ–Ї—В—Л —Г—В–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П), –Є –і–ї—П —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є (–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—В–µ–љ).

–Р–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Љ–Є—Б—Б–Є—П

–Ъ–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В: –Ь–µ—В–Њ–і –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–Љ–Є—Б—Б–Є–Є (–Р–≠) –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В –Ј–≤—Г–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–і–∞—О—В —Б–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ вАУ –±–µ—В–Њ–љ–µ, —Б—В–∞–ї–Є, –і—А–µ–≤–µ—Б–Є–љ–µ вАУ –њ–Њ–і –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Њ–є –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–ї–Є —А–∞—Б—В—С—В —В—А–µ—Й–Є–љ–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л–µ —Г–њ—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ–ї–љ—Л. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є—Е –љ–µ —Б–ї—Л—И–Є—В, –∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–Є —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В —Н—В–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л. –Т–∞–ґ–љ–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М: –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Б–∞–Љ–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Є–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ вАЬ–њ–∞—Б—Б–Є–≤–∞вАЭ, –Њ–љ–∞ –љ–µ –љ–∞–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О, –∞ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б—Л –Њ—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Љ–Є–Ї—А–Њ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ь–µ—В–Њ–і –љ–∞—Ж–µ–ї–µ–љ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і–µ—Д–µ–Ї—В–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е —В—А–µ—Й–Є–љ –Є —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В—Г—В –≤ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г.

–Ч–∞—З–µ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ: –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Р–≠ вАУ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е —В—А–µ—Й–Є–љ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, —Н—В–Њ —А–∞–љ–љ–µ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ: –і–∞—В—З–Є–Ї–Є –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ вАЬ—Б–ї—Л—И–∞—ВвАЭ, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ—И–ї–Є —В—А–µ—Й–Є–љ—Л, –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ—Г—В –≤–Є–і–Є–Љ—Л –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ –Є–ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Њ-—Н–Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–Њ—Б—В –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —В—А–µ—Й–Є–љ, —Г—В–µ—З–µ–Ї –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –і–µ—Д–µ–Ї—В–Њ–≤ –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ —Ж–Є–Ї–ї –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞. –Ь–µ—В–Њ–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Ж–µ–љ–µ–љ –њ—А–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –±–µ–Ј –Є—Е —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–Є —А–µ–Ј–µ—А–≤—Г–∞—А–Њ–≤ –Є —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ї–∞–ґ—Г—В –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –љ–∞—З–∞–ї –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞—В—М —И–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Љ–Є–Ї—А–Њ-—В—А–µ—Й–Є–љ–∞. –Т –Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –Љ–µ—В–Њ–і –Р–≠ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –њ—А–Є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е вАУ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –±–∞–ї–Ї—Г –њ—А–Њ–±–љ–Њ –љ–∞–≥—А—Г–ґ–∞—О—В, –і–∞—В—З–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ–Њ–љ—П—В—М, –љ–µ—В –ї–Є —Б–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, —А–µ–∞–≥–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –љ–∞ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г.

–Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –Т –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Љ–Є—Б—Б–Є—П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—З–љ–Њ –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є вАУ –њ–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–∞–Љ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –і–ї—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —Б–Њ—Б—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–ї–Њ–≤ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤. –Т —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Љ–µ—В–Њ–і –њ–Њ–Ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ–љ, –љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –і–ї—П –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±–∞–ї–Њ–Ї, —А–µ–Ј–µ—А–≤—Г–∞—А–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Б–≤–Њ–і —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—Б–ї–µ–і–Є—В—М —В—А–µ—Б–Ї –і—А–µ–≤–µ—Б–Є–љ—Л –њ—А–Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П—Е –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –Њ–±—А—Г—И–µ–љ–Є–µ. –Р –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ 2 –≥–Њ–і–∞ вАЬ–њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–ЄвАЭ –±–∞—А–Њ—З–љ—Л–є —И–Ї–∞—Д XVIII –≤–µ–Ї–∞ вАУ –Є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є —А–Є—Б–Ї –µ–≥–Њ —А–∞—Б—В—А–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Є –Ї–µ–є—Б—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї: –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Љ–Є—Б—Б–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–њ–∞—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В, –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–≤ –Њ–± –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–Љ –і–µ—Д–µ–Ї—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –µ—Й—С –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є.

–Ю–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і—А–Њ–љ–Њ–≤

–Ъ–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В: –С–µ—Б–њ–Є–ї–Њ—В–љ—Л–µ –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л вАУ –і—А–Њ–љ—Л вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –≤ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–і–∞–љ–Є–є. –Ю—Б–љ–∞—Й—С–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –і—А–Њ–љ –Њ–±–ї–µ—В–∞–µ—В —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Г –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї–Ї–∞. –Я–Њ–ї—С—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М—Б—П –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Њ–±–ї–µ—В –њ–µ—А–Є–Љ–µ—В—А–∞, –њ–Њ–і—К—С–Љ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г –Є –Ј–∞–≤–Є—Б–∞–љ–Є–µ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–≤–∞–і—А–Њ–Ї–Њ–њ—В–µ—А—Л —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –≤–µ—В—А–µ, –∞ –≤–Є–і–µ–Њ–њ–Њ—В–Њ–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–є—А–Њ—Б–µ—В—П–Љ–Є –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В–Њ–≤.

–Ч–∞—З–µ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ: –Ф—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В—А—Г–і–љ–Њ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –±–µ–Ј –ї–µ—Б–Њ–≤ –Є –∞–ї—М–њ–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤. –Ъ—А—Л—И–Є, —И–њ–Є–ї–Є, –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ —Н—В–∞–ґ–Є –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–Ї вАУ –≤—Б—С —Н—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±—Б–ї–µ–і—Г–µ—В—Б—П –±—Л—Б—В—А–Њ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ —Б –Ј–µ–Љ–ї–Є. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—В–Њ –Є –≤–Є–і–µ–Њ —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Є–і–љ—Л –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є–µ —В—А–µ—Й–Є–љ—Л, –≤—Л–Ї—А–∞—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –±–µ—В–Њ–љ–∞, —Г—В—А–∞—В—Л –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Є. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –і—А–Њ–љ–Њ–≤ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В —А–Є—Б–Ї –і–ї—П –ї—О–і–µ–є (–љ–µ –љ–∞–і–Њ –ї–µ–Ј—В—М –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г) –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—Б–Ї–Њ—А—П–µ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ч–∞ –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–ї—С—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–≤–∞—В–Є—В—М –≤—Б—О –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Ј–і–∞–љ–Є—П, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ —Г—И–ї–Є –±—Л –і–љ–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—Б–љ—Л—Е –ї—О–ї—М–Ї–∞—Е. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і—А–Њ–љ-—Б—К—С–Љ–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Њ—А—В–Њ—Д–Њ—В–Њ–њ–ї–∞–љ—Л –Є 3D-–Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ—В—А–Є–Є вАУ —Н—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –і–ї—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –њ–µ—А–µ–і —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–µ–є.

–Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і—А–Њ–љ—Л –і–ї—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–є —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ –Ј–і–∞–љ–Є–є –≤—Л—И–µ 6 —Н—В–∞–ґ–µ–є. –Т 2023 –≥–Њ–і—Г –Љ—Н—А–Є—П –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–µ–±–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –¶–µ–ї—М вАУ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–µ–µ, –≤–µ–і—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б–Њ—В–љ–Є –љ–µ–±–Њ—Б–Ї—А—С–±–Њ–≤, —В—А–µ–±—Г—О—Й–Є—Е —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Њ—В—Б–ї–∞–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Њ–±–ї–Є—Ж–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Љ—Н—А–∞ –≠—А–Є–Ї–∞ –Р–і–∞–Љ—Б–∞, вАЬ–і—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є —Д–∞—Б–∞–і–Њ–≤ –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–µ–µ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г—В –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Њ—Б—В—Л, —В—Г–љ–љ–µ–ї–Є –Є –і—А—Г–≥—Г—О –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—ГвАЭ. –£–ґ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤ –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї–µ –і—А–Њ–љ—Л –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –ґ–Є–ї—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–Ї, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ—П –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ –љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –ї–µ—Б–Њ–≤. –Т –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –і—А–Њ–љ—Л –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –і–ї—П –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –≤ –°–Њ–±–Њ—А–µ –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –і—А–Њ–љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–љ—В—А—Д–Њ—А—Б–Њ–≤ вАУ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–ї–Є —В—Г–і–∞, –Ї—Г–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–±–Є—А–∞–µ—В —Е–Њ–і —Н—В–∞ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П: –і—А–Њ–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є –і–ї—П –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —И–∞—В—А–∞ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—В—Л –Є –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–Њ–є –Ї–ї–∞–і–Ї–Є –±–µ–Ј –ї–µ—Б–Њ–≤. –Ю–њ—Л—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –±–µ—Б–њ–Є–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —А–∞–±–Њ—В—Г –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –Ї–∞–і—А—Л, –∞ –і—А–Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Г—О вАЬ–Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї—ГвАЭ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —А–∞–Ї—Г—А—Б–Њ–≤.

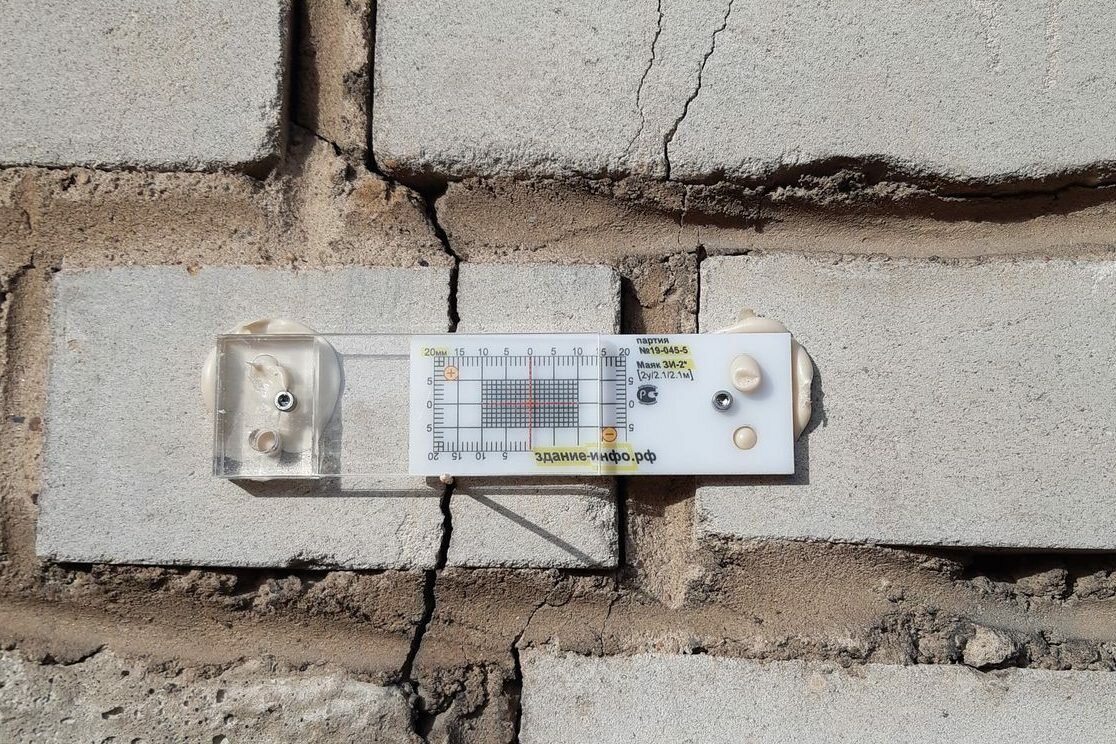

–Ф–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –Є –і–∞—В—З–Є–Ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П

–Ъ–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В: –Х—Б–ї–Є –ї–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–∞—С—В —А–∞–Ј–Њ–≤—Л–є ¬Ђ—Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї¬ї –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є, —В–Њ –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ вАУ —Н—В–Њ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ–Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–∞–Љ–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –Т –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –Є–ї–Є –љ–∞ –µ—С –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є–±–Њ—А—Л: —В–µ–љ–Ј–Њ–і–∞—В—З–Є–Ї–Є (–Є–Ј–Љ–µ—А—П—О—В –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—Е), –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А—Л (–Њ—В—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—В —Г–≥–ї—Л –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–∞, –Ї—А–µ–љ—Л), –∞–Ї—Б–µ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А—Л (—Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—В –≤–Є–±—А–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–µ–є—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–Њ–ї—З–Ї–Є), —В—А–µ—Й–Є–љ–Њ–Љ–µ—А—Л (—Б–ї–µ–і—П—В –Ј–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ —В—А–µ—Й–Є–љ) –Є —В.–і. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—П –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –±–µ—Б–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—В–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ вАЬ—Г–Љ–љ—Л–µвАЭ вАУ –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В, –µ—Б–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ—И–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї.

–Ч–∞—З–µ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ: –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ –љ–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е, –≤—Л—Б–Њ—В–љ—Л—Е –Є —Б—В–∞—А—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є—П—Е, –≥–і–µ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ—Б–∞–і–Ї–∞ –Є–ї–Є —В—А–µ—Й–Є–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –±–µ–і–µ. –Ф–∞—В—З–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ online –Њ—В—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –≤–µ–і—С—В —Б–µ–±—П –Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Њ–Ї вАУ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Њ –≤–Є–±—А–Є—А—Г–µ—В –њ—А–Є –≤–µ—В—А–µ –Є–ї–Є –Љ–µ—В—А–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б–µ–і–∞–µ—В —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—В—Б—П —В—А–µ—Й–Є–љ—Л –њ—А–Є —Б–µ–Ј–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ–∞–і–∞—Е —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Х—Б–ї–Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Ј–∞ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–µ, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤. –≠—В–Њ –і–∞—С—В —И–∞–љ—Б –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–µ—А—Л (—А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Є—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О, —Г—Б–Є–ї–Є—В—М –µ—С) —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—С—В –∞–≤–∞—А–Є—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Њ –Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —А–µ—Б—Г—А—Б–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П, –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–ї–∞–љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞.

–Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –Т –†–Є–Љ–µ –і–ї—П –Ъ–Њ–ї–Є–Ј–µ—П –∞–Љ—Д–Є—В–µ–∞—В—А–∞ I –≤–µ–Ї–∞ –≤ 2021 –≥–Њ–і—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є. –Т –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –∞–Ї—Б–µ–ї–µ—А–Њ–Љ–µ—В—А—Л –Є –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А—Л, –Ј–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і —Ж–≤–µ—В –Ї–∞–Љ–љ—П. –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ–Њ –Љ–µ—А—П–µ—В –≤–Є–±—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —А—П–і–Њ–Љ –Љ–µ—В—А–Њ –Є —Б—В—А–Њ–µ–Ї, —Б–ї–µ–і–Є—В –Ј–∞ –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–µ–љ. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞: –µ—Б–ї–Є –Ъ–Њ–ї–Є–Ј–µ–є –љ–∞—З–љ—С—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ –і—А–Њ–ґ–∞—В—М, —Б–Є–≥–љ–∞–ї —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ. –Т—Л—Б–Њ—В–љ—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –°–∞–Љ—Л–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –љ–µ–±–Њ—Б–Ї—А—С–± –Љ–Є—А–∞ вАУ 828-–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–є Burj Khalifa –≤ –Ф—Г–±–∞–µ вАУ –љ–∞–њ–Є—З–Ї–∞–љ —Б–µ–љ—Б–Њ—А–∞–Љ–Є —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ —И–њ–Є–ї—П. –Х—Й—С –њ—А–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –≤ –µ–≥–Њ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –і–∞—В—З–Є–Ї–Є, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—П –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М 43-–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л—Е —Б–≤–∞–є –Є –Њ—В—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—П —Г—Б–∞–і–Ї—Г –±–µ—В–Њ–љ–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ –±–∞—И–љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥: —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤–Є–±—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е —Н—В–∞–ґ–∞—Е, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П—Е –Є –і–∞–ґ–µ –Њ –њ—А–Њ–≥–Є–±–∞—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ–і –њ–Њ—А—Л–≤–∞–Љ–Є –≤–µ—В—А–∞. –Я—А–Є –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е —Б–≤–µ—А—Е –љ–Њ—А–Љ—Л –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Э–Њ–≤–µ–є—И–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л. –Т –Ъ–Є—В–∞–µ 632-–Љ–µ—В—А–Њ–≤–∞—П –®–∞–љ—Е–∞–є—Б–Ї–∞—П –±–∞—И–љ—П –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—Л—Е –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞. –Т –љ–µ–є —Г—З—В–µ–љ—Л –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ—В–µ–љ –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –Њ—В –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–Њ—А—А–Њ–Ј–Є–Є –∞—А–Љ–∞—В—Г—А—Л –і–Њ –Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е —Б —Н—В–Њ–є –±–∞—И–љ–Є –≤—Л—П–≤–Є–ї –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В: –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –µ—С –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–±–µ—В–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П (—В–Њ вАЬ–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—ПвАЭ, —В–Њ вАЬ–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—ПвАЭ) –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б–µ–Ј–Њ–љ—Л, –Є–Ј-–Ј–∞ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–Љ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П–Љ. –Э–Њ–≤—Л–µ –љ–µ–±–Њ—Б–Ї—А—С–±—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –±–µ–Ј —Ж–Є—Д—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞: –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –Ы–∞—Е—В–∞-—Ж–µ–љ—В—А–µ (462 –Љ–µ—В—А–∞) –њ—А–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ 2800 –і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –µ–і–Є–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Г –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥–∞. –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В—М —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Є —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ.

–Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Л –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ вАУ –ґ–Є–ї—Л–µ –і–Њ–Љ–∞ –Є –Љ–Њ—Б—В—Л –≤–±–ї–Є–Ј–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В —З–∞—Б—В–Њ –±–µ—А—Г—В –њ–Њ–і –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї–µ –Љ–µ—В—А–Њ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е —Б—В–∞—А—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є—П—Е —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–∞—П—З–Ї–Є –Є –і–∞—В—З–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї–Њ–≤–Є–ї–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И—Г—О –Њ—Б–∞–і–Ї—Г –≥—А—Г–љ—В–∞, –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —В—А–µ—Й–Є–љ—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—В—А–∞–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 24/7 —Б–ї–µ–і–Є—В –Ј–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—Е —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—В—П—В –ї—О–і–Є.

–Ф—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –љ–µ—А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П

–Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–і–∞–љ–Є–µ –±–µ–Ј –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є:

- –£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В–Њ—Б–Ї–Њ–њ—Л –Є —В–Њ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д—Л –≤–≤–Њ–і—П—В —Г–њ—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –Є—Е –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—В–Њ–і –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В –њ—Г—Б—В–Њ—В—Л, —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л, —В—А–µ—Й–Є–љ—Л –≤–љ—Г—В—А–Є –±–µ—В–Њ–љ–∞ –Є–ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–µ—В–Њ–љ–∞. –£–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В—Л –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞—Е –Є–ї–Є –њ–ї–Є—В–∞—Е –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–Є—П, –љ–µ –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—О—В –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Є—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–ї–Є–≤–Ї–Є вАУ –њ–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–∞ —Б—Г–і—П—В, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –ї–Є –Ј–∞—В–≤–µ—А–і–µ–ї –±–µ—В–Њ–љ. –Ь–µ—В–Њ–і —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–±–µ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є –Є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—П –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞.

- –У–µ–Њ—А–∞–і–∞—А (—А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П). –У–µ–Њ—А–∞–і–∞—А –Є–Ј–ї—Г—З–∞–µ—В —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї –Њ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–ї–Њ—С–≤ –Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П—Е. –Я–Њ —Б—Г—В–Є —Н—В–Њ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ –±–µ–Ј —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–∞ вАУ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—В—М —Б—В–µ–љ—Л, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–Є—П, –≥—А—Г–љ—В –њ–Њ–і —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ. –У–µ–Њ—А–∞–і–∞—А–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –∞—А–Љ–∞—В—Г—А—Л, –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–∞–ї–Њ–Ї, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—Г—Б—В–Њ—В –Є–ї–Є –Њ—В—Б–ї–Њ–µ–љ–Є–є –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—В–µ–љ. –Ь–µ—В–Њ–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Ж–µ–љ–µ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—В —З–µ—А—В–µ–ґ–µ–є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П: –Њ–і–љ–Є–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ –≥–µ–Њ—А–∞–і–∞—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б—Е–µ–Љ—Г –∞—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–µ–љ—Л –Є–ї–Є –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –≥–і–µ –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞—О—В —В—А—Г–±—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ—А–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –≥–µ–Њ—А–∞–і–∞—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–љ–Є—А—Г—О—В –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–і—Л, –≤—Л—П–≤–ї—П—П –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Л –≤ –Ї–ї–∞–і–Ї–µ. –Ю–љ –ґ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В—Л вАУ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –њ—Г—Б—В–Њ—В—Л, —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—В–Є—П –≥—А—Г–љ—В–∞ –Є –њ—А. –Т—Б—С —Н—В–Њ вАУ –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є.

- –≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ—Л–µ –Є –Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –°—О–і–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –њ—А–Њ—Д–Њ–Љ–µ—В—Аo–≤ (–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–і–µ—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤) –і–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –∞—А–Љ–∞—В—Г—А—Л –Є –Ї–∞–±–µ–ї–µ–є –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П—Е. –Ю–љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –≥–і–µ –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞–µ—В –∞—А–Љ–∞—В—Г—А–љ—Л–є —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М –≤ –±–µ—В–Њ–љ–µ –Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Ї–∞ –≤ —Б—В–µ–љ–µ, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–µ—А–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–±–µ—В–Њ–љ–µ —Б –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–є —Б–µ—В–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–∞—В—Г—А—Л —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –і–∞–≤–∞—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Е–Є. –Х—Й—С –Њ–і–Є–љ –њ—А–Є—С–Љ вАУ –≤–Є—Е—А–µ—В–Њ–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–∞—В—З–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М —В—А–µ—Й–Є–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–∞–ї–Њ–Ї –Є–ї–Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г —Б–ї–Њ—П –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Є—П. –†–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М (—А–µ–љ—В–≥–µ–љ) —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В –≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ, —Е–Њ—В—П –Є —А–µ–і–Ї–Њ: —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ-–∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ вАЬ–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—МвАЭ —Г–Ј–µ–ї –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ—Д–µ–Ї—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–≤–∞—А–љ—Л—Е —И–≤–Њ–≤ вАУ –љ–Њ —Н—В–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є —В—А–µ–±—Г–µ—В –Љ–µ—А –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Ї—А–Є—В–Є—З–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞—Е.

–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ —Е–Њ—А–Њ—И –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А—Г—О—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–≤: –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Љ–Є—Б—Б–Є—П —Г–Ї–∞–ґ–µ—В, –≥–і–µ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В—А–µ—Й–Є–љ–∞, –∞ —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї —Г—В–Њ—З–љ–Є—В –µ—С —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л; –ї–∞–Ј–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В –Њ–±—Й–Є–є –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б –Ј–і–∞–љ–Є—П, –∞ —В–µ–љ–Ј–Њ–і–∞—В—З–Є–Ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—А—П—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –±–∞–ї–Ї–∞—Е; –і—А–Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–µ—В —Д–Њ—В–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –∞ –≥–µ–Њ—А–∞–і–∞—А –≤—Л—П—Б–љ–Є—В, —З—В–Њ —Б–Ї—А—Л—В–Њ –њ–Њ–і –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М—О. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –≤—А–∞—З–∞, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї—Л–Љ –љ–∞–±–Њ—А–Њ–Љ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ –Є —В–Њ—З–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –±–µ–Ј —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є –ї–Є—И–љ–Є—Е –Ј–∞—В—А–∞—В, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—П –µ–≥–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є (0)