лЪЛђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйЛІл╣ лЪлИл╝лхлй лил░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║ лИ л▓лхЛђлИлХлйлИл║ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╣ л▒л╗л░лХлхлйлйЛІл╣ лАЛѓл░ЛЁлИл╣ лЦЛђлИЛЂЛѓл░ Лђл░л┤лИ ЛјЛђлЙл┤лИл▓ЛІл╣

лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лИл╣ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛї л▒ЛІл╗ лЙЛЂлйлЙл▓л░лй лЪЛђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйЛІл╝ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл╝ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╝ лйл░ лил░Лђлх л▓лхЛђЛІ лЦЛђлИЛЂЛѓлЙл▓лЙл╣ л▓ лалЙЛЂЛѓлЙл▓лх. лЌл░ л│лЙл┤ЛІ л░л║ЛѓлИл▓лйлЙл│лЙ л▒лхлил▒лЙлХлИЛЈ 1929-1992 л│лЙл┤лЙл▓ л▒ЛІл╗лИ Лђл░лиЛђЛЃЛѕлхлйЛІ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лИлх ЛЂЛѓлхлйЛІ. лъЛЂЛѓл░л╗ЛїлйЛІлх л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лИ, ЛЂлЙл▒лЙЛђ, ЛЁЛђл░л╝ЛІ, л║лхл╗ЛїлИ л║ л║лЙлйЛєЛЃ XX л▓лхл║л░ ЛЂЛѓл░л╗лИ л░л▓л░ЛђлИл╣лйЛІл╝лИ. лАЛѓл░ЛђЛІл╣ лйлхл║ЛђлЙл┐лЙл╗Лї лйл░ ЛѓлхЛђЛђлИЛѓлЙЛђлИлИ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ л▒ЛІл╗ л┐лЙЛЄЛѓлИ ЛЃлйлИЛЄЛѓлЙлХлхлй. лАлхЛђл┤Лєлхл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лЙл│лЙ лйлхл║ЛђлЙл┐лЙл╗ЛЈ л▒ЛІл╗л░ ЛЂЛѓлЙЛЈл▓Лѕл░ЛЈ ЛЃ л░л╗Лѓл░ЛђЛЈ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂлЙл▒лЙЛђл░ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ. лАЛѓл░ЛђлЙлХлИл╗ЛІ Лђл░ЛЂЛЂл║л░лиЛІл▓л░ЛјЛѓ, ЛЄЛѓлЙ лЙлйл░ л┐ЛђлИл▓л╗лхл║л░л╗л░ л║ ЛЂлхл▒лх л┐л░л╗лЙл╝лйлИл║лЙл▓. лњ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх л╗лхлХл░л╗лИ лХлхл╗лхлилйЛІл╣ л║л░л╝лилЙл╗ лИл╗лИ ЛђЛЃл▒л░Лѕл║л░ лИ л┤л▓лх л│лИЛђлИ. лАл░л╝ЛІлх ЛЃЛЂлхЛђл┤лйЛІлх лйл░л┤лхл▓л░л╗лИ ЛЇЛѓлИ л▓лхЛђлИл│лИ лйл░ ЛЂлхл▒ЛЈ лИ лЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╗лИ ЛѓЛђлИлХл┤ЛІ л▓лЙл║ЛђЛЃл│ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ.

лћЛђлхл▓лйлхл╣ЛѕлИл╣ лИЛЂЛѓлЙЛЄлйлИл║, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╝ л▓л┐лхЛђл▓ЛІлх ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓл░ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ РђЊ ЛЇЛѓлЙ ЛђлИЛЂлЙл▓л░лйлйЛІл╣ л┐л╗л░лй л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ. лГЛѓлЙЛѓ л┐л╗л░лй ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л╗лхлй л▓ л║лЙлйЛєлх XVIII л▓. лДл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ лйл░ л┐л╗л░лйлх лЙл▒лЙлилйл░ЛЄлхлйл░ ЛЂл╗лЙл▓лЙл╝ ┬Фл┐л░л╗л░Лѓл║л░┬╗. лћЛђЛЃл│лИлх ЛђЛЃл║лЙл┐лИЛЂлйЛІлх лИЛЂЛѓлЙЛЄлйлИл║лИ, л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓЛІ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ XVIII-XIX л▓лхл║лЙл▓ л╝лЙл╗ЛЄл░Лѓ лЙ лйлхл╣. лЮлИЛЄлхл│лЙ лйлх л│лЙл▓лЙЛђЛЈЛѓ лЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх лИ ЛЂл┐Лђл░л▓лЙЛЄлйЛІлх лИлил┤л░лйлИЛЈ л┐лхЛђл▓лЙл╣ л┐лЙл╗лЙл▓лИлйЛІ XIX л▓лхл║л░, л▓ ЛѓлЙл╝ ЛЄлИЛЂл╗лх л║лйлИл│л░ л│Лђл░Лёл░ люлИЛЁл░лИл╗л░ лблЙл╗ЛЂЛѓлЙл│лЙ ┬ФлћЛђлхл▓лйлИлх ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІлйлИ лалЙЛЂЛѓлЙл▓л░ лњлхл╗лИл║л░л│лЙ┬╗, (люлЙЛЂл║л▓л░, 1847 л│.). лњл┐лхЛђл▓ЛІлх л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛј ЛЃл┐лЙл╝лИлйл░лхЛѓ лЙл┐лИЛЂЛї л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ 1853 л│лЙл┤л░: ┬ФлЊл╗. 18 лДл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ: лДл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ л║л░л╝лхлйлйл░ЛЈ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓ л░л╗Лѓл░ЛђЛЈ лАлЙл▒лЙЛђлйлЙл╣ ЛєлхЛђл║л▓лИ, л▓ лЙл║ЛђЛЃлХлйлЙЛЂЛѓлИ лИл╝лхлхЛѓ XIV л░ЛђЛѕлИлй, л║ЛђЛІЛѓл░ л╗лИЛЂЛѓлЙл▓ЛІл╝ лХлхл╗лхлилЙл╝, лЙл║Лђл░Лѕлхлйл░ л╝лхл┤ЛЈлйл║лЙЛј, л║ЛђлхЛЂЛѓ лйл░ лЙлйлЙл╣ л┐лЙ лХлхл╗лхлиЛЃ лйл░ л│лЙл╗Лїл┤Лёл░Лђл▒ЛЃ л▓ЛІлилЙл╗лЙЛЄлхлйРђд┬╗ лњ лйлхл╣ лИл╝лхЛјЛѓЛЂЛЈ ЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлИлх лИл║лЙлйЛІ:

- лЊлЙЛЂл┐лЙл┤л░ лњЛЂлхл┤лхЛђлХлИЛѓлхл╗ЛЈ

- лњл▓лхл┤лхлйлИЛЈ л▓лЙ ЛЁЛђл░л╝ лЪЛђлхЛЂл▓ЛЈЛѓлЙл╣ лЉлЙл│лЙЛђлЙл┤лИЛєЛІ

- лўлЙл░лйлйл░ лЉлЙл│лЙЛЂл╗лЙл▓л░ ЛЂ лЪЛђлхл┐. лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл╝

- лЪлЙ ЛЂЛѓлЙЛђлЙлйл░л╝ ЛЂлИЛЁ лИл║лЙлй л┤л▓л░ л░лйл│лхл╗л░ л▓лЙ л▓лхЛЂЛї ЛђлЙЛЂЛѓ ЛђлхлилйЛІлх л▓ЛІлилЙл╗лЙЛЄлхлйлйЛІлх.

лЮл░ ЛЂЛѓлхлйл░ЛЁ ЛЂ ЛјлХлйлЙл╣ лИ ЛЂлхл▓лхЛђлйлЙл╣ ЛЂЛѓлЙЛђлЙлйЛІ лйл░л┐лИЛЂл░лйЛІ л▓ л║л╗лхл╣л╝л░ЛЁ ЛёЛђлхЛЂл║лЙл▓лЙл╣ Лђл░л▒лЙЛѓЛІ лЙл▒Лђл░лил░: 1. лўЛЂлИл┤лЙЛђл░ лЉл╗л░лХлхлйлйлЙл│лЙ. 2. люлЙл╗лхлйлИлх лЙ ЛЄл░Лѕлх. 3. лўлЙл░лйлйл░ люлИл╗лЙЛЂЛѓлИл▓лЙл│лЙ, лЪлхЛѓЛђл░ Лєл░Лђлхл▓лИЛЄл░ лИ лЪЛђлхл┐. лАлхЛђл│лИЛЈ. 4. лЮлхЛЂлхлйлИлх лАл┐л░ЛЂлИЛѓлхл╗лхл╝ л║ЛђлхЛЂЛѓл░. 5. лЌл░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║лЙл▓, л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлйЛІЛЁ л▓ ЛЇЛѓлЙл╣ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх, лЪлИл╝лхлйл░ лИ лАЛѓл░ЛЁлИЛЈ, лИли л║лЙлИЛЁ лЙл┤лИлй ЛЃл┐лЙл╝лИлйл░лхЛѓЛЂЛЈ л▓ лХл░л╗лЙл▓л░лйлйлЙл╣ л│Лђл░л╝лЙЛѓлх Лєл░ЛђЛЈ люлИЛЁл░лИл╗л░ лцлхл┤лЙЛђлЙл▓лИЛЄл░ лИ 6. л┐лЙЛЂЛђлхл┤лИ лйл░ л┐лЙЛѓлЙл╗л║лх лЊлЙЛЂл┐лЙл┤л░ лњЛЂлхл┤лхЛђлХлИЛѓлхл╗ЛЈ. лЪлЙл╗ л▓ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйЛІл╣┬╗.┬а

лЊЛђл░л╝лЙЛѓл░, ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓл░ЛЈ л▓ лЙл┐лИЛЂлИ, л▒ЛІл╗л░ ЛЁлЙЛђлЙЛѕлЙ лИлил▓лхЛЂЛѓлйл░ л▓ лЙл▒лИЛѓлхл╗лИ лИлил┤л░л▓лйл░. лњЛђлхл╝ЛЈ лхлх л┐лЙЛЈл▓л╗лхлйлИЛЈ РђЊ 1618 л│лЙл┤. лцЛђл░л│л╝лхлйЛѓ л│Лђл░л╝лЙЛѓЛІ: ┬ФлЉлЙлХлИлхл╣ л╝лИл╗лЙЛЂЛѓлИЛј люЛІ л▓лхл╗лИл║лИл╣ лЊлЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛї лдл░ЛђЛї лИ л▓лхл╗лИл║лИл╣ лџлйЛЈлиЛї люлИЛЁл░л╣л╗лЙ лцлхл┤лЙЛђлЙл▓лИЛЄ л▓ЛЂлхЛЈ лалЙЛЂЛЂлИлИ лАл░л╝лЙл┤лхЛђлХлхЛє л┐лЙлХл░л╗лЙл▓л░л╗лИ лЋЛЂл╝л░ лИли лалЙЛЂЛѓлЙл▓л░ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║л░л│лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ лИ ЛЄЛЃл┤лЙЛѓл▓лЙЛђЛєл░ лљл▓Лђл░л░л╝лИЛЈ л░ЛђЛЁлИл╝л░лйл┤ЛђлИЛѓл░ лўлЙЛЂлИЛёл░ л┤л░ лил░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║л░ ЛЂЛѓл░ЛђЛєл░ лЪлИл╝лхлйл░ ЛЂ л▒Лђл░ЛѓлИлхЛј лИл╗лИ ЛЁЛѓлЙ л┐лЙлйлИЛЁ л▓ ЛѓлЙл╝ люлЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх лИлйЛІл╣ лљЛђЛЁлИл╝л░лйл┤ЛђлИЛѓ лИ л▒Лђл░ЛѓлИЛЈ л▒ЛЃл┤ЛЃЛѓРђд┬╗.

лўЛѓл░л║, л▓ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйлх XIX л▓лхл║л░ л▓ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх л║л░л╝лхлйлйЛЃЛј л┐л░л╗л░Лѓл║ЛЃ л▒л╗лИли л░л╗Лѓл░ЛђЛЈ ЛЂлЙл▒лЙЛђл░ ЛЂЛЄлИЛѓл░л╗лИ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлхл╣, л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙлхлйлйлЙл╣ лйл░л┤ л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлйЛІл╝лИ л▓ лйлхл╣ ЛЂЛѓл░ЛђЛєл░л╝лИ лил░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║л░л╝лИ. лўл╝ЛЈ лЙл┤лйлЙл│лЙ лИли лйлИЛЁ РђЊ лЪлИл╝лхлй, ЛЇЛѓлЙ ЛЂЛѓл░ЛђлхЛє, ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓЛІл╣ л▓ Лєл░ЛђЛЂл║лЙл╣ лХл░л╗лЙл▓л░лйлйлЙл╣ л│Лђл░л╝лЙЛѓлх. лЋл│лЙ лИл╝ЛЈ ЛЂЛѓлЙлИЛѓ л▓ л│Лђл░л╝лЙЛѓлх лйл░ЛђЛЈл┤ЛЃ ЛЂ лИл╝лхлйлхл╝ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛѓлхл╗ЛЈ, ЛЄЛѓлЙ л│лЙл▓лЙЛђлИЛѓ лЙ л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╝ лилйл░ЛЄлхлйлИлИ ЛЂЛѓл░ЛђЛєл░ лЪлИл╝лхлйл░ л▓ лХлИлилйлИ лЙл▒лИЛѓлхл╗лИ ЛѓлЙл│лЙ л▓Лђлхл╝лхлйлИ. лњлхЛђлЙЛЈЛѓлйлЙ, ЛЇЛѓлЙ лилйл░ЛЄлхлйлИлх л╝лЙлХлйлЙ ЛЂлЙл┐лЙЛЂЛѓл░л▓лИЛѓЛї ЛЂ Лѓлхл╝, л║л░л║лЙлх лИл╝лхл╗ л┐лЙЛЂл╗лх лАл╝ЛЃЛѓлйлЙл│лЙ л▓Лђлхл╝лхлйлИ л▓ лЉлЙЛђлИЛЂлЙл│л╗лхл▒ЛЂл║лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйЛІл╣ лўЛђлИлйл░ЛђЛЁ лЌл░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║. лъЛЂЛѓл░лхЛѓЛЂЛЈ ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ ЛЂлЙлХл░л╗лхЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ л╝ЛІ лйлх лИл╝лхлхл╝ л▒лЙл╗ЛїЛѕлх лйлИл║л░л║лИЛЁ ЛЂл▓лхл┤лхлйлИл╣ лЙ ЛЂЛѓл░ЛђЛєлх лЪлИл╝лхлйлх л║ЛђлЙл╝лх, л┐лЙлХл░л╗ЛЃл╣, Лєл░ЛђЛЂл║лЙл╣ л│Лђл░л╝лЙЛѓЛІ.

лњ Лѓлх лХлх л│лЙл┤ЛІ, л▓ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйлх XIX л▓лхл║л░, л┐лЙЛЄлИЛѓл░лйлИлх л┤Лђлхл▓лйлИЛЁ ЛЂЛѓл░ЛђЛєлхл▓ ЛЃл▓лхл╗лИЛЄлИл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ. лњ ЛѓлЙЛѓ л▓лхл║ л▓ лЙл▒лИЛѓлхл╗лИ л▓лхл╗л░ЛЂЛї л╗лхЛѓлЙл┐лИЛЂЛї л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лЙл╣ лХлИлилйлИ, лйл░лиЛІл▓л░л▓Лѕл░ЛЈЛЂЛЈ ┬ФлџлйлИл│л░ л┤л╗ЛЈ лил░л┐лИЛЂлЙл║ лЙ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░ЛјЛЅлИЛЁЛЂЛЈ л┤лЙЛЂЛѓлЙл┐л░л╝ЛЈЛѓлйлЙЛЂЛѓЛЈЛЁ лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ ЛЂл╗ЛЃлХлИЛѓЛї л╝лЙл│ЛЃЛЅлИЛЁ л║ л┐ЛђлЙл┤лЙл╗лХлхлйлИЛј лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ, лил░л▓лхл┤лхлйлйл░ЛЈ л┐лЙ ЛЃл║л░лиЛЃ лИли л»ЛђлЙЛЂл╗л░л▓ЛЂл║лЙл╣ л┤ЛЃЛЁлЙл▓лйлЙл╣ л║лЙлйЛЂлИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ 1814 л│лЙл┤л░ лИЛјл╗ЛЈ л┤лйЛЈ лйл░ лЙЛЂлйлЙл▓л░лйлИлИ лБл║л░лил░ лИли лАл▓ЛЈЛѓлхл╣Лѕлхл│лЙ лЪЛђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлхл│лЙ лАлИлйлЙл┤л░ лЙЛѓ 24-л│лЙ л╝л░ЛђЛѓл░ 1792-л│лЙ л│лЙл┤л░ л▓ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лЙл╝ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх┬╗. лњ лил░л┐лИЛЂЛЈЛЁ лил░ 1855 л│лЙл┤ ЛЂл║л░лил░лйлЙ ┬ФРђд/лўЛјл╗ЛЈ/24-л│лЙ л┐лЙЛЄлИл▓л░ЛјЛЅлИл╝ лЪЛђлхл┐лЙл┤. лъЛѓЛєлхл╝ лЪлИл╝лхлйЛЃ лИ лАЛѓл░ЛЁлИЛј РђЊ л┐лЙ ЛЃЛЂлхЛђл┤лИЛј лћл▓лЙЛђЛЈлйЛЂл║л░л│лЙ лЪЛђлхл┤л▓лЙл┤лИЛѓлхл╗ЛЈ лЮлИл║лЙл╗л░ЛЈ лЪл░л▓л╗лЙл▓лИЛЄл░ лЏЛЃл┐л░лйл┤лИлйл░ лйл░ЛЄл░л╗лИ лЙЛѓл┐Лђл░л▓л╗ЛЈЛѓЛїЛЂЛЈ л┐л░лйлИЛЁлИл┤ЛІ л▓ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх лЙЛѓ ЛЂлхл│лЙ ЛЄлИЛЂл╗л░ л║л░лХл┤лЙл┤лйлхл▓лйлЙ, л░ л▓ЛЂл║лЙЛђлх л┐лЙЛЂл╗лх ЛЂлхл│лЙ л▓ ЛЇЛѓлЙл╣ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх л▒ЛІл╗лИ лйл░л┐лИЛЂл░лйЛІ лИЛЁ л╗лИл║лИ лЪлИл╝лхлйл░ лИ лАЛѓл░ЛЁлИЛЈ┬╗.

лЮлх лил░л▒ЛІл╗лИ лЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх лИ л▓л┐лЙЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лИлИ, л║лйлИл│л░ л┤лЙЛЂЛѓлЙл┐л░л╝ЛЈЛѓлйлЙЛЂЛѓлхл╣ л┐лИЛѕлхЛѓ РђЊ ┬ФлА 1-л│лЙ л╝л░ЛђЛѓл░ 1873 л│лЙл┤л░ л┐лЙ 1-лх ЛЂлхлйЛѓЛЈл▒ЛђЛЈ 1878 л│лЙл┤л░Рђд лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╣ л║ЛЃл┐лхЛє лўл▓л░лй лљл╗лхл║ЛЂлхлхл▓лИЛЄ лаЛЃл╗лхл▓ л▓лЙлиЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИл╗ л▓лЙ л▓ЛЂлхл╝ лйл░Лѕлхл╝ ЛЂлЙл▒лЙЛђлйлЙл╝ ЛЁЛђл░л╝лх лИ л▓лЙ л▓ЛЂлхл╝ л┐ЛђлИл┤лхл╗лх лЪЛђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл│лЙ лљл▓Лђл░л░л╝лИЛЈ ЛЂЛѓлхлйлйЛЃЛј лИл║лЙлйлЙл┐лИЛЂЛї лйл░ ЛЂлЙл▒ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙлх лИлХл┤лИл▓лхлйлИлх, лИ лхЛЅлх лЙлй лХлх, лаЛЃл╗лхл▓, ЛЃЛЂЛѓЛђлЙлИл╗ лИл║лЙлйлЙЛЂЛѓл░ЛЂ л▓ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх, лйл░ЛЁлЙл┤ЛЈЛЅлхл╣ЛЂЛЈ лйл░л┤ л│ЛђлЙл▒л░л╝лИ лИлйлЙл║лЙл▓ лЪлИл╝лхлйл░ лИ лАЛѓл░ЛЁлИЛЈ, лйл░ лИлХл┤лИл▓лхлйлИлх л┤ЛђЛЃл│л░л│лЙ лХлхЛђЛѓл▓лЙл▓л░Лѓлхл╗ЛЈ, лА.лЪлхЛѓлхЛђл▒ЛЃЛђл│ЛЂл║л░л│лЙ л║ЛЃл┐Лєл░ лАлИл▓ЛЃЛЁлИлйл░┬╗.

лњ ЛЂл▓ЛЈлилИ ЛЂ л┐ЛђлЙлИЛЂЛѕлхл┤ЛѕлИл╝лИ лИлил╝лхлйлхлйлИЛЈл╝лИ, ЛЂл▓лхл┤лхлйлИЛЈ лЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх л┐лЙЛЈл▓л╗ЛЈЛјЛѓЛЂЛЈ л▓ л╗лИЛѓлхЛђл░ЛѓЛЃЛђлх. лЪлхЛђл▓ЛІл╣ лИли лйлИЛЁ л▒ЛІл╗, лйл░л▓лхЛђлйлЙлх, лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤Лђ лал░ЛѓЛѕлИлй (1852). лњ лхл│лЙ ЛЂл▓лЙл┤л║лх л┐лЙ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈл╝ л▓л┐лхЛђл▓ЛІлх л▓ л┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл╣ л╗лИЛѓлхЛђл░ЛѓЛЃЛђлх л▓ЛЂл╗лхл┤ лил░ Лђл░ЛЂЛЂл║л░лилЙл╝ лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лИЛЁ ЛЁЛђл░л╝л░ЛЁ л┤лЙл▒л░л▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ лИ ЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлхлх: ┬ФлЌл┤лхЛЂЛї лХлх л▓ лЙЛЂлЙл▒лЙл╣ л┐л░л╗л░Лѓл║лх, л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйЛІ лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣ ЛјЛђлЙл┤лИл▓ЛІл╣ лИ лЪлИл╝лхлй лил░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║, л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ л┐л░л╝ЛЈЛѓЛї ЛЃл▓л░лХл░лхЛѓЛЂЛЈ лИ л┤лЙлйЛІлйлх┬╗.┬а

лњ 1862 л│лЙл┤ЛЃ, л░ЛђЛЁлИл╝л░лйл┤ЛђлИЛѓлЙл╝ лўЛЃЛЂЛѓлИлйлЙл╝ л▓ л»ЛђлЙЛЂл╗л░л▓лх лИлил┤л░лхЛѓЛЂЛЈ ┬Флъл┐лИЛЂл░лйлИлх лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лЙл│лЙ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл│лЙ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓л░ л╝ЛЃлХлхЛЂл║л░л│лЙ л▓ЛѓлЙЛђлЙл║л╗л░ЛЂлйлЙл│лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ л»ЛђлЙЛЂл╗л░л▓ЛЂл║лЙл╣ лхл┐л░ЛђЛЁлИлИ┬╗. лГЛѓлЙ л┐лхЛђл▓лЙлх лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙлх лИлил┤л░лйлИлх лЙл▒ лЙл▒лИЛѓлхл╗лИ. лњ лйлхл╝ ЛЂл║л░лил░лйлЙ ЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлхлх: ┬ФлЌл░ л░л╗Лѓл░Лђлхл╝ лАлЙл▒лЙЛђлйлЙл│лЙ ЛЁЛђл░л╝л░ лйл░ЛЁлЙл┤лИЛѓЛЂЛЈ л║л░л╝лхлйлйл░ЛЈ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ, л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙлхлйлйл░ЛЈ л▓ л┤л░л▓лйлхлх л▓Лђлхл╝ЛЈ л║л░л║лИл╝-ЛѓлЙ л║ЛЃл┐Лєлхл╝, л│л┤лх л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйЛІ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лИлх ЛЂЛѓл░ЛђЛєЛІ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║лИ лЪлИл╝лхлй лИ лАЛѓл░ЛЁлИл╣┬╗.┬а

лњ Лѓлх л│лЙл┤ЛІ л▓ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх лИл╝лхл╗лИЛЂЛї ЛЂл▓лИл┤лхЛѓлхл╗лИ л┐лЙл┤л▓лИл│л░ л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйЛІЛЁ лЙЛѓЛєлЙл▓ РђЊ ┬ФлХлхл╗лхлилйЛІл╣ л║л░л╝лилЙл╗ лИл╗лИ ЛђЛЃл▒л░Лѕл║л░ л▓лхЛЂлЙл╝ 1 л┐ЛЃл┤ 19 ЛёЛЃлйЛѓлЙл▓ лИ л┤л▓лх л║ЛЃл▓ЛѕлИлйлЙлЙл▒Лђл░лилйЛІлх л│лИЛђлИ л┐лЙ 4 л┐ЛЃл┤л░ л║л░лХл┤л░ЛЈ┬╗. лњ лйлЙл▓ЛІЛЁ лИлил┤л░лйлИЛЈЛЁ л│Лђл░Лёл░ люлИЛЁл░лИл╗л░ лблЙл╗ЛЂЛѓлЙл│лЙ 1860 лИ 1866 л│лЙл┤л░ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лЙл╣ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх ЛЃл┤лхл╗лхлйлЙ л┤лЙЛЂЛѓл░ЛѓлЙЛЄлйлЙ л▓лйлИл╝л░лйлИЛЈ. лњ л║лйлИл│лх л│Лђл░Лёл░ ┬Фл»ЛђлЙЛЂл╗л░л▓ЛЂл║лИлх лИ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИлх ЛЃл│лЙл┤лйлИл║лИ лЉлЙлХлИлИ┬╗ лЪЛђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйЛІл╝ лЪлИл╝лхлйЛЃ лИ лАЛѓл░ЛЁлИЛј л┐лЙЛЂл▓ЛЈЛЅлхлйл░ лЙЛѓл┤лхл╗Лїлйл░ЛЈ л│л╗л░л▓л░ ЛЂЛђлхл┤лИ л╝лхЛЂЛѓлйлЙЛЄЛѓлИл╝ЛІЛЁ ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІЛЁ. люЛІ л▓лИл┤лИл╝, ЛЄЛѓлЙ л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлйЛІлх лил┤лхЛЂЛї ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІлх л┐лЙл╗ЛїлиЛЃЛјЛѓЛЂЛЈ л┐лЙЛЄлИЛѓл░лйлИлхл╝ л║л░л║ л╝лхЛЂЛѓлйлЙЛЄЛѓлИл╝ЛІлх ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІлх. лЮл░л┐лИЛЂл░лйЛІ лИЛЁ лИлилЙл▒Лђл░лХлхлйлИЛЈ, лИЛЁ л┐л░л╝ЛЈЛѓлИ ЛЂл╗ЛЃлХл░ЛѓЛЂЛЈ л┐л░лйлИЛЁлИл┤ЛІ. лА ЛѓлхЛЁ л┐лЙЛђ ЛЃл┐лЙл╝лИлйл░лйлИЛЈ лЙ ЛЂЛѓл░ЛђЛєл░ЛЁ ЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИЛѓЛЂЛЈ лЙл▒ЛЈлил░Лѓлхл╗ЛїлйЛІл╝ л▓ л╗лИЛѓлхЛђл░ЛѓлЙЛђлх л┐лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈл╝. лњ ЛЂл▓лЙлхл╣ л║лйлИл│лх л│Лђ. лю.лблЙл╗ЛЂЛѓлЙл╣ л┤л░лхЛѓ лИлйЛѓлхЛђлхЛЂлйЛЃЛј лИлйЛѓлхЛђл┐ЛђлхЛѓл░ЛєлИЛј, л║л░ЛЂл░ЛјЛЅЛЃЛјЛЂЛЈ л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл│лЙ лўЛђлИлйл░ЛђЛЁл░ лИ ЛЂЛѓл░ЛђЛєлхл▓. лал░ЛЂЛЂл║л░лиЛІл▓л░ЛЈ лЙл▒ лИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙл╝ ЛЇл┐лИлилЙл┤лх л┐Лђлхл▒ЛІл▓л░лйлИЛЈ ЛЂл▓ЛЈЛѓлЙл│лЙ л▓ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх, л░л▓ЛѓлЙЛђ л┤лЙл▒л░л▓л╗ЛЈлхЛѓ лйлхл╝лйлЙл│лЙ лЙЛѓ ЛЂлхл▒ЛЈ: ┬ФРђдлЙлй (лўЛђлИлйл░ЛђЛЁ┬╗ л┐лхЛђлхЛѕлхл╗ л▓ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛї. лњ ЛЇЛѓлЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ Лѓл░л╝ л┐лЙл┤л▓лИлил░л╗ЛЂЛЈ л▓ лил░Лѓл▓лЙЛђлх ЛЂЛѓл░ЛђлхЛє лЪлИл╝лхлй лИ л▒лхЛЂлхл┤л░ ЛЂ лйлИл╝ лЙл▒л╗лхл│ЛЄл░л╗л░ лўЛђлИлйл░ЛђЛЁл░┬╗. лњЛЂлх ЛЇЛѓлЙ л▓л┐лЙл╗лйлх ЛЂл┐Лђл░л▓лхл┤л╗лИл▓лЙ, лЙл┤лйл░л║лЙ л▓ ЛЂл░л╝лЙл╝ лХлИЛѓлИлИ л┐Лђлхл┐. лўЛђлИлйл░ЛђЛЁл░ лйлИЛЄлхл│лЙ лйлх ЛЂл║л░лил░лйлЙ лЙл▒ лИЛЁ лилйл░л║лЙл╝ЛЂЛѓл▓лх.

лњ 1887 л│. л║ЛђЛЃл┐лйлхл╣ЛѕлИл╣ ЛђлЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╣ л║Лђл░лхл▓лхл┤ лљ.лљ.лблИЛѓлЙл▓ л┐ЛЃл▒л╗лИл║ЛЃлхЛѓ ┬ФлАл▓лхл┤лхлйлИЛЈ лЙ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лЙл╝ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║лх лљЛёл░лйл░ЛЂлИлИ ЛјЛђлЙл┤лИл▓лЙл╝ ЛЂл┐л░ЛЂл░л▓Лѕлхл╝ЛЂЛЈ л▓ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх┬╗. лГЛѓлЙ ЛЂЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓лхлйлйл░ЛЈ л▓лхЛђЛЂлИЛЈ, л║лЙЛѓлЙЛђл░ЛЈ, л▓лИл┤лЙлИлил╝лхлйЛЈЛЈЛЂЛї, л▒ЛІл╗л░ л┤л░лйл░ лхЛЅлх л▓ лйлхл║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ лИлил┤л░лйлИЛЈЛЁ ЛЇЛѓлЙл│лЙ л┐лЙЛЄЛѓлхлйлйлЙл│лЙ л░л▓ЛѓлЙЛђл░. ┬Флњ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх лйл░ЛЁлЙл┤лИЛѓЛЂЛЈ л║л░л╝лхлйлйл░ЛЈ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ лйл░л┤ л╝лЙл│лИл╗л░л╝лИ л┤л▓ЛЃЛЁ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║лЙл▓ лЪлИл╝лхлйл░ лИ лљЛёл░лйл░ЛЂлИЛЈ ЛјЛђлЙл┤лИл▓ЛІЛЁ. лбЛЃЛѓ лХлх лйл░ЛЁлЙл┤ЛЈЛѓЛЂЛЈ лИ ЛѓЛЈлХлхл╗ЛІлх л▓лхЛђлИл│лИ, лХлхл╗лхлилйЛІл╣ л║л░л╝лилЙл╗, л┤л▓л░ лХлхл╗лхлилйЛІЛЁ л║ЛЃл▓ЛѕлИлйл░ лИ Лєлхл┐Лї, лйл░л┤лхл▓л░лхл╝ЛІлх лИ Лѓлхл┐лхЛђЛї ЛЃЛЂлхЛђл┤лйЛІл╝лИ л▒лЙл│лЙл╝лЙл╗ЛїЛєл░л╝лИ. лўлйлЙл│л┤л░ лйл░л┤ л╝лЙл│лИл╗л░л╝лИ ЛЇЛѓлИЛЁ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║лЙл▓ ЛЃЛЂлхЛђл┤ЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлИлх ЛЂл╗ЛЃлХл░Лѓ л┐л░лйлИЛЁлИл┤ЛІ, ЛЄЛѓлЙ, л▓л┐ЛђлЙЛЄлхл╝, лил░ л┐лЙЛЂл╗лхл┤лйлхлх л▓Лђлхл╝ЛЈ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░лхЛѓЛЂЛЈ Лђлхл┤л║лЙ┬╗. лџЛѓлЙ л▒ЛІл╗лИ ЛЇЛѓлИ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║лИ РђЊ лйлхлИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ, ЛЁлЙЛѓЛЈ лИл╝лхлйл░ лИЛЁ лИ ЛЃл┐лЙл╝лИлйл░ЛјЛѓЛЂЛЈ л▓ ЛђЛЃл║лЙл┐лИЛЂлйЛІЛЁ ЛЂл▓ЛЈЛѓЛєл░ЛЁ XVII-XVIII ЛЂЛѓлЙл╗лхЛѓлИл╣.

л«ЛђлЙл┤лИл▓ЛІл╣ лЪлИл╝лхлй, л▓ л▒ЛІЛѓлйлЙЛЂЛѓЛї л║лй. лЪлЙлХл░ЛђЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂ л┤ЛђЛЃлХлИлйлЙЛј л▓ лалЙЛЂЛѓлЙл▓лх, л┐Лђлхл┤ЛЂл║л░лил░л╗ лхл╝ЛЃ л┐лЙл▒лхл┤ЛЃ лйл░л┤ л┐лЙл╗ЛЈл║л░л╝лИ лИ лЙ ЛЃл╝лИЛђлЙЛѓл▓лЙЛђлхлйлИлИ лалЙЛЂЛЂлИлИ Лєл░Лђлхл╝ люлИЛЁл░лИл╗лЙл╝. лъл▒ лљЛёл░лйл░ЛЂлИлИ ЛђЛЃл║лЙл╣ л┐лЙл║лЙл╣лйлЙл│лЙ лЪ.лњ.лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓л░ ЛЂл┤лхл╗л░лйл░ ЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅл░ЛЈ лил░л┐лИЛЂЛї ЛЂлЙ ЛЂл╗лЙл▓ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂЛѓл░ЛђлЙлХлИл╗л░ лљ.лЮ.лЕлхлйлИл║лЙл▓л░, л▒ЛІл▓Лѕлхл│лЙ л▓ лйл░ЛЄл░л╗лх лйЛІлйлхЛѕлйлхл│лЙ ЛЂЛѓлЙл╗лхЛѓлИЛЈ ЛЂлЙл▒лЙЛђлйЛІл╝ ЛЂЛѓл░ЛђлЙЛЂЛѓлЙл╣:┬а

┬Флџл░л╝лхлйлйл░ЛЈ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ л▓ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх, ЛЄЛѓлЙ лил░ л░л╗Лѓл░Лђлхл╝, л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙлхлйл░ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╝ л║ЛЃл┐ЛєлЙл╝ лЮлИл║лИЛѓлЙл╣ лљл╗лхл║ЛЂлхлхл▓лИЛЄлхл╝ лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓ЛІл╝. лълйл░ лИл╝ л▓ЛІЛЂЛѓЛђлЙлхлйл░ л▓л╝лхЛЂЛѓлЙ лЙл▒л▓лхЛѓЛѕл░л▓Лѕлхл╣ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл╣ лйл░л┤ Лѓлхл╝ л╝лхЛЂЛѓлЙл╝, л│л┤лх л┐лЙл│Лђлхл▒лхлй лЙл┤лИлй ЛјЛђлЙл┤ЛЂЛѓл▓лЙл▓л░л▓ЛѕлИл╣, лИл╝лхлйлхл╝ лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣. лџлхл╝ л▒ЛІл╗л░ л▓ЛІЛЂЛѓЛђлЙлхлйл░ л┐ЛђлхлХлйЛЈЛЈ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйл░ЛЈ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ лйлхлИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ, лйлЙ лхл┤л▓л░ л╗лИ лйлх л▒ЛІл▓ЛѕлИл╝ л▓ лалЙЛЂЛѓлЙл▓лх л╝лИЛѓЛђлЙл┐лЙл╗лИЛѓлЙл╝ лўлЙлйлЙЛј лАЛІЛЂлЙлхл▓лИЛЄлхл╝. лџ ЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ лил░л║л╗ЛјЛЄлхлйлИЛј л▓лхл┤лхЛѓ ЛѓлЙ, ЛЄЛѓлЙ л╝лИЛѓЛђлЙл┐лЙл╗лИЛѓ лўлЙлйл░ л║ ЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ ЛјЛђлЙл┤лИл▓лЙл╝ЛЃ лљЛёл░лйл░ЛЂлИЛј, л▓лЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ лХлИлилйлИ лхл│лЙ лИл╝лхл╗ л╗Лјл▒лЙл▓Лї лИ ЛЃл▓л░лХл░л╗ лхл│лЙ. л«ЛђлЙл┤лИл▓ЛІл╣ лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓлЙ л▒ЛІл▓л░л╗ ЛЃ л╝лИЛѓЛђлЙл┐лЙл╗лИЛѓл░ лИ лИл╝лхл╗ ЛѓЛђл░л┐лхлиЛЃ лил░ лЙл┤лйлИл╝ ЛЂЛѓлЙл╗лЙл╝. лџлЙл│л┤л░ лХлх лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣ ЛЃл╝лхЛђ, ЛѓлЙ л╝лИЛѓЛђлЙл┐лЙл╗лИЛѓ ЛЂл░л╝ л▒ЛІл╗ лйл░ лхл│лЙ л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлИлИ.

люлИЛѓЛђлЙл┐лЙл╗лИЛѓ лўлЙлйл░, лил░лйлИл╝л░ЛЈЛЂЛї л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лЙл╣ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИЛЁ л║Лђлхл╝л╗лхл▓ЛЂл║лИЛЁ ЛєлхЛђл║л▓лхл╣ лИ лил┤л░лйлИл╣, лЙл┤лИлй Лђл░ли л▒ЛІл╗ Лђл░ЛЂЛЂЛѓЛђлЙлхлй лйлхл▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИлхл╝ л┐лЙ лхл│лЙ лХлхл╗л░лйлИЛј л║л░л║лИЛЁ-ЛѓлЙ Лђл░л▒лЙЛѓ, л▓ ЛЇЛѓлЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ л▒ЛІл╗ ЛЃ лйлхл│лЙ лИ ЛјЛђлЙл┤лИл▓ЛІл╣ лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣, л▓лИл┤ЛЈ л┐ЛђлхлЙЛЂл▓ЛЈЛЅлхлйлйлЙл│лЙ л▓лхЛЂЛїл╝л░ лЙл│лЙЛђЛЄлхлйлйЛІл╝, лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣ лхл╝ЛЃ ЛЂл║л░лил░л╗ Лѓл░л║: ┬ФлљЛЁ, лўлЙлйл░, лўлЙлйл░! лДЛѓлЙ ЛѓЛІ ЛЁл╗лЙл┐лЙЛЄлхЛѕЛї? лњ Лѓл▓лЙлИЛЁ л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙл╣л║л░ЛЁ лИ ЛєлхЛђл║л▓л░ЛЁ л┐лЙ л▓Лђлхл╝лхлйлИ лЙл┤лйлИ л▓лЙЛђлЙл▒ЛїлИ л▒ЛЃл┤ЛЃЛѓ лХлИЛѓЛї. лћлхл╣ЛЂЛѓл▓лИЛѓлхл╗ЛїлйлЙ лйЛІлйлх, л▓ 1851 л│лЙл┤ЛЃ, ЛєлхЛђл║л▓лИ л┐ЛЃЛЂЛѓЛІ, ЛЂл╗ЛЃлХлхлйлИЛЈ л▓ лйлИЛЁ лйлхЛѓ лИ л╗лИЛѕЛї лЙл┤лйлИ л┐ЛѓлИЛєЛІ ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ лЙл▒лИЛѓл░ЛјЛѓ.

лДЛЃл│ЛЃлйлйЛІл╣ л║ЛЃл▓ЛѕлИлй, лХлхл╗лхлилйЛІл╣ л║л░л╝лилЙл╗ лИ Лєлхл┐лИ л▓ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх ЛѓлЙл╣, л║лЙл╝ЛЃ л┐ЛђлИлйл░л┤л╗лхлХл░л╗лИ, л║ЛѓлЙ лИЛЁ лйл░Лѕлхл╗ лИ л║л░л║ лЙлйлИ л┐лЙл┐л░л╗лИ л▓ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛј РђЊ лйлхлИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ. лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣ л┐ЛђлЙлХлИл▓л░л╗ л▓ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх, л░ ЛјЛђлЙл┤лИл▓ЛІл╣, л┐лЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлйлЙл│лЙ лХлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ лйл░ лЙл┤лйлЙл╝ л╝лхЛЂЛѓлх лйлх лИл╝лхл╗, л░ лйлЙЛЄлхл▓л░л╗, л│л┤лх л┐ЛђлИл▓лЙл┤лИл╗лЙЛЂЛї. лЉЛІЛѓЛї л╝лЙлХлхЛѓ, лйлЙЛЂлИл╗ ЛЇЛѓлИ л▓лхЛђлИл│лИ лИ лЙлй, лИ л┐лЙЛЂл╗лх ЛЂл╝лхЛђЛѓлИ лхл│лЙ лЙлйлИ лИ л▒ЛІл╗лИ л┐лЙл╝лхЛЅлхлйЛІ л▓ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл╣ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх, л▓ЛІЛЂЛѓЛђлЙлхлйлйлЙл╣ лйл░л┤ лхл│лЙ л╝лЙл│лИл╗лЙл╣; л░ л╝лЙлХлхЛѓ л▒ЛІЛѓЛї, л║ЛЃл▓ЛѕлИлй ЛѓлЙЛѓ лИ л║л░л╝лилЙл╗ ЛЂ Лєлхл┐ЛЈл╝лИ л▒ЛІл╗лИ л┐ЛђлИлйл░л┤л╗лхлХлйлЙЛЂЛѓЛїЛј л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ. лбЛЃЛѓ лХлх, л│лЙл▓лЙЛђЛЈЛѓ, л┐лЙл│Лђлхл▒лхлй лхЛЅлх лЪлИл╝лхлй.

лњ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ лйлИ лЙл▒ лљЛёл░лйл░ЛЂлИлИ, лйлИ лЙ лЪлИл╝лхлйлх лйлИл║л░л║лИЛЁ л┐лИЛЂЛїл╝лхлйлйЛІЛЁ л▓лИл┤лИл╝лЙЛЂЛѓлхл╣ лйлхЛѓ, л░ л┐лЙ л┐Лђлхл┤л░лйлИЛЈл╝ ЛЂл╗лЙл▓лхЛЂлйЛІл╝ лИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ, ЛЄЛѓлЙ лйл░ ЛЇЛѓлЙл╝ л╝лхЛЂЛѓлх л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйЛІ лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣ лИ лЪлИл╝лхлй, л░ л║л░л╝лилЙл╗ лИ л║ЛЃл▓ЛѕлИлй ЛЂЛЄлИЛѓл░ЛјЛѓЛЂЛЈ л┐ЛђлИлйл░л┤л╗лхлХл░ЛЅлИл╝лИ лИл╝. лБЛЂлхЛђл┤ЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлИлх лИл╗лИ лйлхл╝лЙЛЅлхЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлИлх лИл╗лИ лйл░л┤лхл▓л░ЛЈ лХлхл╗лхлилйЛІл╣ л║л░л╝лилЙл╗, лИл╗лИ л▓лиЛЈл▓ЛѕлИ л║ЛЃл▓ЛѕлИлй ЛЂ Лєлхл┐ЛїЛј, лЙл▒ЛЁлЙл┤ЛЈЛѓ л║ЛђЛЃл│лЙл╝ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ лИ л╝лЙл╗ЛЈЛѓЛЂЛЈ л▓ лйлхл╝ лЙл▒Лђл░лил░л╝┬╗.

лЪлЙл╗ЛЃЛЄл░лхЛѓЛЂЛЈ Лѓл░л║, ЛЄЛѓлЙ л▓ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлЙл│Лђл░ЛёлИлИ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ лйл░ЛЁлЙл┤лИл╝ л┤л▓лх л▓лхЛђЛЂлИлИ, л┤лЙл▓лЙл╗ЛїлйлЙ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лЙЛђлхЛЄлИл▓ЛІЛЁ. лъл┤лйЛЃ лйл░лилЙл▓лхл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лЙл╣, л┐лЙЛЂл║лЙл╗Лїл║ЛЃ лЙлйл░ лИЛЂЛЁлЙл┤лИЛѓ лИли л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лИЛЁ ЛђЛЃл║лЙл┐лИЛЂлхл╣ лИ лИлил┤л░лйлИл╣. лњ лйлхл╣ лйл░лил▓л░лйЛІ лЪлИл╝лхлй лИ лАЛѓл░ЛЁлИл╣, л┐ЛђлИЛЄлхл╝ лЪлИл╝лхлйЛЃ лЙЛѓл┤л░лхЛѓЛЂЛЈ л┐лхЛђл▓лхлйЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлхлх л╝лхЛЂЛѓлЙ. лњЛѓлЙЛђЛЃЛј л▓лхЛђЛЂлИЛј лйл░лилЙл▓лхл╝ л║Лђл░лхл▓лхл┤ЛЄлхЛЂл║лЙл╣. лњ лйлхл╣ ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ лљЛёл░лйл░ЛЂлИл╣, л░ ЛЂЛѓл░ЛђлхЛє лЪлИл╝лхлй ЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИЛѓЛЂЛЈ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙл╣ л┐л░ЛђлЙл╣ л║ л┐лхЛђл▓лЙл╝ЛЃ. лГЛѓлЙл╣ л▓лхЛђЛЂлИлИ л╗лхл│л║лЙ л▒ЛІл╗лЙ л▒ЛІ л┐лЙл▓лхЛђлИЛѓЛї, (лИ л╝лйлЙл│лИлх л┐лЙл▓лхЛђлИл╗лИ!), лхЛЂл╗лИ л▒ЛІ лхлх лил░л╝лхЛѓлйл░ЛЈ л╗лхл│л║лЙл▓лхЛЂлйлЙЛЂЛѓЛї. лълйл░ лйл░ЛЄлИлйл░лхЛѓЛЂЛЈ л▓л┐лЙл╗лйлх ЛЇл┐лИЛЄлйлЙ, л▓ л░л│лИлЙл│Лђл░ЛёлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ л┤ЛЃЛЁлх, л░ лил░л║л░лйЛЄлИл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ лйл░ЛЃЛЄлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИл╝лИ л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙЛЂЛѓЛЈл╝лИ, л▓л┐лЙл╗лйлх л▓ л┤ЛЃЛЁлх л▓ЛЂлхл│лЙ ЛѓлЙл│лЙ, ЛЄЛѓлЙ лЙл┐ЛЃл▒л╗лИл║лЙл▓л░лйлЙ лљ.лљ.лблИЛѓлЙл▓ЛІл╝.┬а

лћл░лйлйЛЃЛј лхл│лЙ лил░л╝лхЛѓл║ЛЃ л╝лЙлХлйлЙ л▓л┐лЙл╗лйлх лйл░лил▓л░ЛѓЛї л║л▓лИлйЛѓЛЇЛЂЛЂлхлйЛєлИлхл╣ лхл│лЙ ЛЂЛѓлИл╗ЛЈ, л▓ лйлхл╣ л╗лхл│л║лЙ ЛЃлилйл░ЛјЛѓЛЂЛЈ ЛЂл║лЙЛђлхлх Лђлхл░л╗лИлИ XIX л▓лхл║л░, ЛЄлхл╝ XVII лИл╗лИ XVIII. лАлЙл▓ЛЂлхл╝ лЙЛѓл▓лхЛђл│лйЛЃЛѓЛї ЛЇЛѓЛЃ л▓лхЛђЛЂлИЛј лйлхл╗ЛїлиЛЈ, л┐лЙЛЂл║лЙл╗Лїл║ЛЃ лхЛЂЛѓЛї л┤л▓л░ лЙл▒ЛЂЛѓлЙЛЈЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ л▓ лхлх л┐лЙл╗ЛїлиЛЃ. лЪлхЛђл▓лЙлх, ЛЈл┤ЛђлЙ ЛЇЛѓлЙл│лЙ л┐Лђлхл┤л░лйлИЛЈ лИл┤лхЛѓ л▓ЛЂлх лЙЛѓ лйл░ЛЄл░л╗л░ 50-ЛЁ л│лЙл┤лЙл▓ XIX л▓лхл║л░, Лђл░ли лЙ лйлхл╝ ЛЃл┐лЙл╝лИлйл░лхЛѓ лљ.лал░ЛѓЛѕлИлй, л┤л░ лИ л░ЛђЛЁлИл╝л░лйл┤ЛђлИЛѓ лўЛЃЛЂЛѓлИлй ЛЂл╗ЛІЛѕл░л╗ ┬ФлЙ л║л░л║лЙл╝-ЛѓлЙ л║ЛЃл┐Лєлх┬╗. лњЛѓлЙЛђлЙлх, ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ, лЮлИл║лИЛѓл░ лљл╗лхл║ЛЂлхлхл▓лИЛЄ лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓-люлхлйЛїЛѕлЙл╣ л▒ЛІл╗ ЛђлЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╝ ЛЂлЙл▒лЙЛђлйЛІл╝ ЛЂЛѓл░ЛђлЙЛЂЛѓлЙл╣. лўлйЛёлЙЛђл╝л░лйЛѓлЙл╝ лЪ.лњ.лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓л░ л▒ЛІл╗ ЛѓлЙлХлх ЛђлЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╣ ЛЂлЙл▒лЙЛђлйЛІл╣ ЛЂЛѓл░ЛђлЙЛЂЛѓл░ лљ.лЮ.лЕлхлйлйлИл║лЙл▓, лИЛЂл┐лЙл╗лйЛЈл▓ЛѕлИл╣ ЛЇЛѓЛЃ л┤лЙл╗лХлйлЙЛЂЛѓЛї л▓ лйл░ЛЄл░л╗лх XIX ЛЂЛѓлЙл╗лхЛѓлИЛЈ; л▓л┐ЛђлЙЛЄлхл╝, ЛЂл┐ЛЃЛЂЛѓЛЈ ЛЃлХлх 30 л╗лхЛѓ л┐лЙЛЂл╗лх лЮ.лљ.лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓л░. лЮл░л╝ лйлхлИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ, л│л┤лх лИ л║л░л║л░ЛЈ лил░л┐лИЛЂЛї ЛЂл┤лхл╗л░лйл░ ┬ФЛђЛЃл║лЙл╣ л┐лЙл║лЙл╣лйлЙл│лЙ лЪ.лњ.лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓л░┬╗, лйлЙ лйл░л╝ лИлил▓лхЛЂЛѓлйл░ ЛђЛЃл║лЙл┐лИЛЂЛї лЪлхЛѓЛђл░ лњл░ЛЂлИл╗Лїлхл▓лИЛЄл░ лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓л░ ┬ФлюлЙлИ л▓лЙЛЂл┐лЙл╝лИлйл░лйлИЛЈ┬╗, л│л┤лх лЙлй Лђл░ЛЂЛЂл║л░лиЛІл▓л░лхЛѓ лЙ ЛЂл▓лЙлхл╝ л┐Лђл░л┤лхл┤лх РђЊ лЮ.лљ.лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓лх. лъ ЛЄЛЃл┤лх лИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лх ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ л▓ ЛђЛЃл║лЙл┐лИЛЂлИ лйлх ЛЂл║л░лил░лйлЙ лйлИЛЄлхл│лЙ. лџЛЂЛѓл░ЛѓлИ ЛЂл║л░лил░ЛѓЛї, л▓ 2000 л│лЙл┤ЛЃ л┐ЛђлИ лилхл╝л╗ЛЈлйЛІЛЁ Лђл░л▒лЙЛѓл░ЛЁ л▓ лЪлхЛѓЛђлЙл▓ЛЂл║лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх л▒ЛІл╗л░ лйл░л╣л┤лхлйл░ л╝лЙл│лИл╗л░ лЮ.лљ.лЦл╗лхл▒лйлИл║лЙл▓л░.

лДл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ л▒ЛІл╗л░ Лђл░лиЛђЛЃЛѕлхлйл░, л▓лхЛђлЙЛЈЛѓлйлЙ, л▓ЛЂл║лЙЛђлх л┐лЙЛЂл╗лх лил░л║ЛђЛІЛѓлИЛЈ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ лЙЛЂлхлйЛїЛј 1929 л│лЙл┤л░. лЮл░ л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙл╝ л│лЙЛђлЙл┤ЛЂл║лЙл╝ л┐л╗л░лйлх 1930 л│лЙл┤л░ лхлх лйлхЛѓ. лўлилЙл▒Лђл░лХлхлйлИЛЈ лИл╗лИ ЛёлЙЛѓлЙл│Лђл░ЛёлИлИ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ лйлхлИлил▓лхЛЂЛѓлйЛІ, ЛЂл║лЙЛђлхлх л▓ЛЂлхл│лЙ, лИЛЁ лИ лйлх л▒ЛІл╗лЙ. лЮлхЛЂл╝лЙЛѓЛђЛЈ лйл░ Лђл░лиЛђЛЃЛѕлхлйлИлх ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ, лдлхЛђл║лЙл▓Лї ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлИл╗л░ л╗лИЛѓЛЃЛђл│лИЛЄлхЛЂл║ЛЃЛј л┐л░л╝ЛЈЛѓЛї лЙ л╝лхЛЂЛѓлйлЙЛЄЛѓлИл╝лЙл╝ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║лх лЙл▒лИЛѓлхл╗лИ РђЊ л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл╝ лЪлИл╝лхлйлх л▓ ЛЂл┐лИЛЂл║лх л▓ЛЂлхЛЁ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИЛЁ ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІЛЁ 1987 л│лЙл┤л░ л▓ ЛЂл▒лЙЛђлйлИл║лх л▒лЙл│лЙЛЂл╗ЛЃлХлхл▒лйЛІЛЁ люлИлйлхл╣. лГЛѓл░ люлИлйлхЛЈ ЛЂлЙл▒Лђл░л╗л░ л▓лхЛЂЛї л┤лЙЛЂЛѓЛЃл┐лйЛІл╣ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓лИЛѓлхл╗ЛЈл╝ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИл╣ л╗лИЛѓЛЃЛђл│лИЛЄлхЛЂл║лИл╣ л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗ л┐лЙ ЛЇЛѓлЙл╣ Лѓлхл╝лх. лњ лйлхл╣ ЛЇЛѓлЙЛѓ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлИл║ ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓ л▓ ЛЂл┐лИЛЂл║лх ЛЂлЙл▒лЙЛђл░ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лЙ-л»ЛђлЙЛЂл╗л░л▓ЛЂл║лИЛЁ ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІЛЁ. лбл░л║лИл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл╝, лИл╝ЛЈ лЪлИл╝лхлйл░, лил░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║л░ лИ л▓лхЛђлИлХлйлИл║л░ лалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лЙл│лЙ (XVII), л▓лЙЛѕл╗лЙ л▓ лЙл▒ЛЅлИл╣ л╗лИЛѓлИл╣лйЛІл╣ ЛЂл┐лИЛЂлЙл║ л▓ЛЂлхЛЁ ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІЛЁ л▓ лилхл╝л╗лИ лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ л┐ЛђлЙЛЂлИЛЈл▓ЛѕлИЛЁ. лњ ЛЇЛѓлИЛЁ лИлил┤л░лйлИЛЈЛЁ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅл░лхЛѓЛЂЛЈ лИ л┤лхлйЛї л┐л░л╝ЛЈЛѓлИ ЛЂл▓ЛЈЛѓлЙл│лЙ РђЊ 26 л░л▓л│ЛЃЛЂЛѓл░. лъЛѓл║ЛЃл┤л░ л▓лиЛЈЛѓл░ ЛЇЛѓл░ л┤л░Лѓл░, лйл░л╝ лйлхлИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ. лњ л║л░л╗лхлйл┤л░Лђлх, л▓ЛІл┐ЛЃЛЅлхлйлйлЙл╝ лўлил┤л░Лѓлхл╗ЛїЛЂл║лИл╝ ЛЂлЙл▓лхЛѓлЙл╝ лаЛЃЛЂЛЂл║лЙл╣ лЪЛђл░л▓лЙЛЂл╗л░л▓лйлЙл╣ лдлхЛђл║л▓лИ л▓ 2002 л│лЙл┤ЛЃ, л┐ЛђлИЛЂЛЃЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃлхЛѓ лИл╝ЛЈ л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл│лЙ лЪлИл╝лхлйл░ л▓л┐лЙл╗лйлх ЛЂл┐Лђл░л▓лхл┤л╗лИл▓лЙ, л┐лЙЛѓлЙл╝ЛЃ ЛЄЛѓлЙ лЪлИл╝лхлй лйлхЛЂлЙл╝лйлхлйлйлЙлх лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║лЙлх л╗лИЛєлЙ. лњл┐ЛђлЙЛЄлхл╝, л▓ ЛЂл┐лИЛЂл║лх Лѓл░л║лХлх лйл░л╗лИЛєлЙ лИл╝ЛЈ л▒л╗л░лХлхлйлйлЙл│лЙ лљЛёл░лйл░ЛЂлИЛЈ (XVII). лАл▓ЛЈЛЅлхлйлйлЙЛЂл╗ЛЃлХлИЛѓлхл╗лИ лЪл░ЛѓЛђлИл░ЛђЛѕлхл│лЙ л┐лЙл┤л▓лЙЛђЛїЛЈ л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИл╗лИ л┐лЙЛЄлИЛѓл░лйлИлх л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл│лЙ ЛЂЛѓл░ЛђЛєл░ лЪлИл╝лхлйл░. лњ л┤лхлйЛї л┐л░л╝ЛЈЛѓлИ л┐Лђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл│лЙ лЪлИл╝лхлйл░ лњлхл╗лИл║лЙл│лЙ (л▓лхЛђлЙЛЈЛѓлйлЙ, лљлйл│лхл╗л░ лил░Лѓл▓лЙЛђлйлИл║л░ лЪлИл╝лхлйл░) 27 л░л▓л│ЛЃЛЂЛѓл░/10 ЛЂлхлйЛѓЛЈл▒ЛђЛЈ ЛЂл╗ЛЃлХлИЛѓЛЂЛЈ л╗лИЛѓЛЃЛђл│лИЛЈ лИ л┐л░лйлИЛЁлИл┤л░.

лњ 1997 л│лЙл┤ЛЃ л▓ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл╝ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓лЙл╝ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђлх л┐ЛђлЙл▓лЙл┤лИл╗лИЛЂЛї л╝л░ЛЂЛѕЛѓл░л▒лйЛІлх Лђл░л▒лЙЛѓЛІ л┐лЙ л┐л╗л░лйлИЛђлЙл▓л║лх лилхл╝л╗лИ л▓лЙл║ЛђЛЃл│ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂлЙл▒лЙЛђл░. лЪЛђлИ ЛЇЛѓлЙл╝ л▒ЛІл╗лИ лЙл▒лйл░ЛђЛЃлХлхлйЛІ ЛёЛЃлйл┤л░л╝лхлйЛѓЛІ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ. лал░ЛЂл║лЙл┐л║лИ л┐ЛђлЙл▓лЙл┤лИл╗лИЛЂЛї л▓ л┤л▓л░ ЛЂлхлилЙлйл░, л▓ 1997 лИ 2002 л│лЙл┤л░ЛЁ лљЛђЛЁлхлЙл╗лЙл│лИЛЄлхЛЂл║лИл╝ лЙЛѓл┤лхл╗лЙл╝ лЊлЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ л╝ЛЃлилхЛЈ-лил░л┐лЙл▓лхл┤лйлИл║л░ ┬ФлалЙЛЂЛѓлЙл▓ЛЂл║лИл╣ л║Лђлхл╝л╗Лї┬╗ л┐лЙл┤ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лЙл╝ лњлИл║ЛѓлЙЛђл░ лАЛѓлхЛёл░лйлЙл▓лИЛЄл░ лЉлхл╣л╗лхл║ЛЄлИ. лњ л┐лхЛђл▓ЛІл╣ ЛЂлхлилЙлй л▒ЛІл╗лИ Лђл░ЛЂЛЄлИЛЅлхлйЛІ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлИл▓ЛѕлИлхЛЂЛЈ ЛёЛђл░л│л╝лхлйЛѓЛІ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђЛІ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ. лњлйЛЃЛѓЛђлИ лЙЛЂЛѓл░Лѓл║лЙл▓ ЛЂЛѓлхлй лњ.лА.лЉлхл╣л╗лхл║ЛЄлИ л▒ЛІл╗лИ лйл░л╣л┤лхлйЛІ лИ лЙл┐Лђлхл┤лхл╗лхлйЛІ л║л░л║ л▓л┐ЛЃЛЂл║лйЛІлх, л┤л▓л░ л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлИЛЈ, л┐ЛђлИл╝лхЛђлйлЙ ЛђЛЃл▒лхлХл░ XIX лИ XX л▓лхл║лЙл▓. лћл░ЛѓлИЛђЛЃЛјЛѓЛЂЛЈ лЙлйлИ л║л░л║ лйл░ лЙЛЂлйлЙл▓л░лйлИлИ л╝лЙлйлхЛѓ, лйл░л╣л┤лхлйлйЛІЛЁ л▓ ЛЂлЙл┐ЛЃЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлхл╝ л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлИЛЈл╝ л┐лхЛЂл║лх, Лѓл░л║ лИ л┐лЙ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлйлЙЛЂЛѓлИ л║лЙЛЂЛѓлйЛІЛЁ лЙЛЂЛѓл░лйл║лЙл▓. лЮл░ л▓ЛЂЛЈл║лИл╣ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░л╣ ЛЇЛѓлИ лЙЛЂЛѓл░лйл║лИ ЛЁЛђл░лйЛЈЛѓЛЂЛЈ Лѓлхл┐лхЛђЛї л▓ л│л░л╗лхЛђлхлх лйл░л┤л▓Лђл░ЛѓлйлЙл│лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лЙл│лЙ ЛЁЛђл░л╝л░. лњ ЛЂЛѓлхлйл░ЛЁ лЙЛЂЛѓл░л▓ЛѕлИЛЁЛЂЛЈ лЙЛѓ ЛЂл░л╝лЙл╣ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ, л▓ Лјл│лЙ-л▓лЙЛЂЛѓлЙЛЄлйлЙл╝ лИ ЛЂлхл▓лхЛђлЙ-л▓лЙЛЂЛѓлЙЛЄлйЛІЛЁ ЛЃл│л╗л░ЛЁ л┐ЛђлИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лх л▒ЛІл╗лИ лил░л╗лЙлХлхлйЛІ л▒лхл╗лЙл║л░л╝лхлйлйЛІлх лйл░л┤л│ЛђлЙл▒лйЛІлх л┐л╗лИЛѓЛІ XVI РђЊ XVII л▓лхл║лЙл▓, л▒лхли ЛЂлЙл╝лйлхлйлИЛЈ, ЛЇЛѓлЙ л▓ЛѓлЙЛђлИЛЄлйлЙлх лИЛЁ лИЛЂл┐лЙл╗ЛїлилЙл▓л░лйлИлх. лњлхЛђЛЁлйлИлх л│Лђл░лйлИ л┐л╗лИЛѓ лйлх лИл╝лхЛјЛѓ лйл░л┤л┐лИЛЂлхл╣.

лњ 2001 л│лЙл┤ЛЃ лЙЛЂЛѓл░Лѓл║лИ ЛЂЛѓлхлй ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ л▒ЛІл╗лИ Лђл░ЛЂл║ЛђЛІЛѓЛІ л┤лЙ ЛёЛЃлйл┤л░л╝лхлйЛѓлйЛІЛЁ л▓л░л╗ЛЃлйлЙл▓ лИ лйл░ ЛЇЛѓлЙЛѓ лХлх ЛЃЛђлЙл▓лхлйЛї Лђл░ЛЂл║ЛђЛІЛѓлЙ л┐ЛђлЙЛЂЛѓЛђл░лйЛЂЛѓл▓лЙ л▓лйЛЃЛѓЛђлИ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ. лГЛѓлЙ л┐ЛђлЙЛЂЛѓЛђл░лйЛЂЛѓл▓лЙ лил░л┐лЙл╗лйлхлйлЙ л┐лЙл┤ЛЂЛІл┐л║лЙл╣ лИли ЛЄлхЛђлйлЙл╣ лилхл╝л╗лИ ЛЂ л┐ЛђлИл╝лхЛЂЛїЛј л║лИЛђл┐лИЛЄл░. лњ л┐лЙл┤ЛЂЛІл┐л║лх лйл░л╣л┤лхлйл░ л╝лЙлйлхЛѓл░, лЙЛѓЛЄлхл║л░лйлхлйлйл░ЛЈ л▓ 1832 л│лЙл┤ЛЃ. лА лил░л┐л░л┤лйлЙл╣ ЛЂЛѓлЙЛђлЙлйЛІ РђЊ ЛЄлхЛѓл║л░ЛЈ л┐лЙл╗лЙЛЂл░ лИлил▓лхЛЂЛѓл║лЙл▓лЙл╣ л┐лЙл┤ЛЂЛІл┐л║лИ. лЉЛІл╗лИ Лђл░лилЙл▒Лђл░лйЛІ л┐ЛђлИл║л╗л░л┤л║лИ л║ ЛЂЛѓлхлйл░л╝ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ, л┐ЛђлИл┤л░л▓л░л▓ЛѕлИлх л┐л╗л░лйЛЃ лхлх лИлйЛѓлхЛђЛїлхЛђл░ л▓лЙЛЂЛїл╝лИЛЃл│лЙл╗ЛїлйЛІл╣ л▓лИл┤. лњ ЛЂлхл▓лхЛђлЙ-лил░л┐л░л┤лйлЙл╝ ЛЃл│л╗ЛЃ ЛЄл░ЛЂЛѓлИЛЄлйлЙ л┐лЙл┤ л┐ЛђлИл║л╗л░л┤л║лЙл╣, лйл░ЛЁлЙл┤лИл╗лЙЛЂЛї л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлИлх л▓ л║лИЛђл┐лИЛЄлйЛІЛЁ ЛЂЛѓлхлйл║л░ЛЁ ЛЂ лЙЛЂЛѓл░Лѓл║л░л╝лИ л│ЛђлЙл▒л░. лГЛѓлИ лЙЛЂЛѓл░лйл║лИ л┐лхЛђлхл╗лЙлХлхлйЛІ л▓ л░лйл░ЛѓлЙл╝лИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ л┐лЙЛђЛЈл┤л║лх л▓ лйлЙл▓ЛІл╣ л│ЛђлЙл▒, л░ Лѓл░л║лХлх ЛЁЛђл░лйЛЈЛѓЛЂЛЈ л▓ л│л░л╗лхЛђлхлх лйл░л┤л▓Лђл░ЛѓлйлЙл│лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЂл║лЙл│лЙ ЛЁЛђл░л╝л░. лњ лИлйЛѓлхЛђЛїлхЛђлх ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлИ лйл░л╣л┤лхлйЛІ л┤л▓лх л▒лхл╗лЙл║л░л╝лхлйлйЛІлх лйл░л┤л│ЛђлЙл▒лйЛІлх л┐л╗лИЛѓЛІ. лЪлхЛђл▓л░ЛЈ л┐л╗лИЛѓл░ лЙЛђлИлхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░лйл░ л┐л░Лђл░л╗л╗лхл╗ЛїлйлЙ ЛЂлхл▓лхЛђлйлЙл╣ лИ ЛјлХлйлЙл╣ ЛЂЛѓлхлйлх. лЋлх л╝лЙлХлйлЙ л┤л░ЛѓлИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї XVI л▓лхл║лЙл╝, лЙлйл░ лЙЛђлйл░л╝лхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░лйл░ ЛѓЛђлхЛЃл│лЙл╗ЛїлйлИЛЄл║л░л╝лИ. лћЛђЛЃл│л░ЛЈ л┐л╗лИЛѓл░ л║л░л║ л▒ЛЃл┤ЛѓлЙ ЛЂл┤л▓лИлйЛЃЛѓл░ ЛЂлЙ ЛЂл▓лЙлхл│лЙ л╝лхЛЂЛѓл░, лЙлйл░ лЙЛђлйл░л╝лхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░лйл░ л┐л╗лхЛѓлхлйл║лЙл╣ лИ лйлхЛЂл╗л░ лйл░ ЛЂлхл▒лх лйл░л┤л┐лИЛЂЛї, лИли л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╣ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлИл╗лИЛЂЛї л╗лИЛѕЛї лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйЛІлх л▒ЛЃл║л▓ЛІ. лЮл░ ЛЇЛѓлИ л┐л╗лИЛѓЛІ, лЙл▒лйл░ЛђЛЃлХлхлйлйЛІлх лхЛЅлх л▓ 1997 л│лЙл┤ЛЃ, лйлЙ лйлх Лђл░ЛЂл║ЛђЛІЛѓЛІлх ЛѓлЙл│л┤л░, л▓лЙлил╗л░л│л░л╗лИЛЂЛї л▒лЙл╗ЛїЛѕлИлх лйл░л┤лхлХл┤ЛІ л┐лЙ л┐ЛђлЙЛЈЛЂлйлхлйлИЛј ЛЂлИЛѓЛЃл░ЛєлИлИ, лйлЙ ЛЇЛѓлИ лйл░л┤лхлХл┤ЛІ л▓ 2001 л│лЙл┤ЛЃ лйлх лЙл┐Лђл░л▓л┤л░л╗лИЛЂЛї.┬а

лњ.лА.лЉлхл╣л╗лхл║ЛЄлИ л▓ЛІЛЂл║л░лил░л╗ л┐Лђлхл┤л┐лЙл╗лЙлХлхлйлИлх, ЛЄЛѓлЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ лИл╝лхл╗л░ л┤л▓л░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л┐лхЛђлИлЙл┤л░ лИ, л▓лхЛђлЙЛЈЛѓлйлЙ, л▓ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйлх XIX л▓лхл║л░ л╗лИл▒лЙ л▓ л┤ЛђЛЃл│лЙлх л▓Лђлхл╝ЛЈ л▒ЛІл╗л░ л┐лЙл╗лйлЙЛЂЛѓЛїЛј (лЙЛѓ ЛёЛЃлйл┤л░л╝лхлйЛѓл░) л┐лхЛђлхЛЂЛѓЛђлЙлхлйл░. лГЛѓлЙ л▓л┐лЙл╗лйлх ЛЂлЙлЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃлхЛѓ л▓ЛЂлхл╝ЛЃ ЛѓлЙл╝ЛЃ, ЛЄЛѓлЙ л╝ЛІ лилйл░лхл╝ лЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйлх лИли л▓ЛІЛѕлхлИлил╗лЙлХлхлйлйлЙл│лЙ. лўли Лђл░ЛЂл║лЙл┐лЙл║ ЛЈЛЂлйлЙ, ЛЄЛѓлЙ ЛЄл░ЛЂлЙл▓лйЛЈ лИЛЂл┐лЙл╗ЛїлилЙл▓л░л╗л░ЛЂЛї л┤л╗ЛЈ л┐лЙл│Лђлхл▒лхлйлИл╣ лИ л┐лхЛђлхлил░ЛЁлЙЛђлЙлйлхлйлИл╣ л▓ ЛЂлИлйлЙл┤л░л╗ЛїлйЛЃЛј ЛЇл┐лЙЛЁЛЃ. лЮлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙ ЛЂл║л░лил░ЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ лил░л┤л░ЛЄл░ л┐лЙлИЛЂл║л░ ЛЂл▓ЛЈЛѓЛІЛЁ л╝лЙЛЅлхл╣ лйлИл║лЙл│л┤л░ лйлх ЛЂЛѓл░л▓лИл╗л░ЛЂЛї, лйл░л▓лхЛђлйлЙлх, лйлх л▒ЛЃл┤лхЛѓ ЛЂЛѓл░л▓лИЛѓЛїЛЂЛЈ лИ л▓л┐Лђлхл┤Лї┬╗.

лГл╗лхл║ЛѓЛђлЙлйлйл░ЛЈ л▒лИл▒л╗лИлЙЛѓлхл║л░┬алЊлълАлБлћлљлалАлблњлЋлЮлЮлълЊлъ┬алюлБлЌлЋл»-лЌлљлЪлълњлЋлћлЮлўлџлљ "лалълАлблълњлАлџлўлЎ лџлалЋлюлЏлг":┬а┬аhttps://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/soobshcheniya-rostovskogo-muzeya/vypusk-xii-rostov-2002/

лЪЛђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйЛІл╣ лЪлИл╝лхлй, лЉл╗л░лХлхлйлйЛІл╣ лАЛѓл░ЛЁлИл╣, л╝лЙл╗лИЛѓлх лЉлЙл│л░ лЙ лйл░ЛЂ!

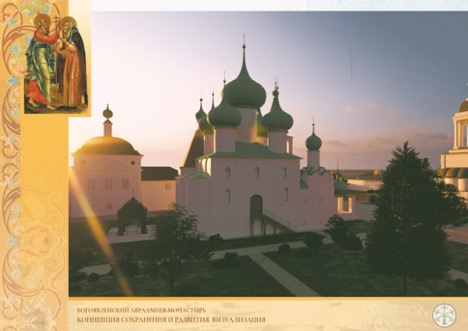

лћлЙЛђлЙл│лИлх л┤ЛђЛЃлиЛїЛЈ, л▓лЙЛЂЛЂлЙлил┤л░лйлИлх ЛЃЛѓЛђл░ЛЄлхлйлйЛІЛЁ л▓ л│лЙл┤ЛІ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╣ л▓л╗л░ЛЂЛѓлИ лЙл▒Лілхл║ЛѓлЙл▓ л▓ЛЁлЙл┤лИЛѓ л▓ лЙл▒Лілхл╝ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝ЛІЛЁ л╝лхЛђлЙл┐ЛђлИЛЈЛѓлИл╣ л┐лЙ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлхлйлИЛј лИ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛј лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓л░ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ, л┐Лђлхл┤ЛЃЛЂл╝лЙЛѓЛђлхлйлйЛІЛЁ лџлЙлйЛєлхл┐ЛєлИлхл╣ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлхлйлИЛЈ лИ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓л░ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ, Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓл░лйлйлЙл╣ л▓ лљлЮлъ ┬ФлЮл░ЛєлИлЙлйл░л╗ЛїлйЛІл╣ ЛђлхЛЂЛѓл░л▓Лђл░ЛєлИлЙлйлйЛІл╣ ЛєлхлйЛѓЛђ┬╗.

лћл╗ЛЈ лхлх Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлИ ЛЂлЙлил┤л░лй лЉл╗л░л│лЙЛѓл▓лЙЛђлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ ЛёлЙлйл┤ л┐лЙ ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлхлйлИЛј лИ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛј лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓л░ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ. лњЛЂЛЈ лИлйЛёлЙЛђл╝л░ЛєлИЛЈ лЙ л║лЙлйЛєлхл┐ЛєлИлИ лИ л▒л╗л░л│лЙЛѓл▓лЙЛђлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╝ ЛёлЙлйл┤лх л┐Лђлхл┤ЛЂЛѓл░л▓л╗лхлйл░ лйл░ лЙЛёлИЛєлИл░л╗ЛїлйлЙл╝ ЛЂл░л╣Лѓлх лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓л░ лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл│лЙ лХлхлйЛЂл║лЙл│лЙ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ л▓ ЛЂлхЛѓлИ ┬ФлўлйЛѓлхЛђлйлхЛѓ┬╗ РђЊ┬аhttps://avraammonast.cerkov.ru/.

люлЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛї лйл░л┤лхлхЛѓЛЂЛЈ лйл░ л┐лЙл┤л┤лхЛђлХл║ЛЃ ЛЂлЙ ЛЂЛѓлЙЛђлЙлйЛІ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓л░, л▒лИлилйлхЛЂл░ лИ лЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓л░ л▓ Лђл░л╝л║л░ЛЁ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлИ л┐Лђлхл┤ЛЃЛЂл╝лЙЛѓЛђлхлйлйЛІЛЁ л║лЙлйЛєлхл┐ЛєлИлхл╣ л╝лхЛђлЙл┐ЛђлИЛЈЛѓлИл╣. лъЛЂлйлЙл▓лйлЙлх л▓лйлИл╝л░лйлИлх ЛЂлхл╣ЛЄл░ЛЂ лЙл▒Лђл░ЛЅлхлйлЙ лйл░ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙЛЂЛѓЛї ЛЂлЙЛЁЛђл░лйлхлйлИЛЈ ЛЃлйлИл║л░л╗ЛїлйлЙл│лЙ л┐л░л╝ЛЈЛѓлйлИл║л░ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђЛІ - лЉлЙл│лЙЛЈл▓л╗лхлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂлЙл▒лЙЛђл░ Лєл░ЛђЛЈ лўл▓л░лйл░ лЊЛђлЙлилйлЙл│лЙ 1553 л│., лйл░ЛЁлЙл┤ЛЈЛЅлхл│лЙЛЂЛЈ л▓ л║Лђл░л╣лйлх ЛѓЛЈлХлхл╗лЙл╝ ЛЂлЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлИлИ.

лџ ЛЂлЙлХл░л╗лхлйлИЛј, л╝ЛІ л┐лЙл║л░ лйлх л┐ЛђлИЛЂЛѓЛЃл┐лИл╗лИ л║ л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИЛј Лђл░л▒лЙЛѓ л┐лЙ ЛЃл║Лђлхл┐л╗лхлйлИЛј лХлИл▓лЙл┐лИЛЂлИ, л┐лЙЛѓлЙл╝ЛЃ ЛЄЛѓлЙ лйлх ЛЂлЙл▒Лђл░лйл░ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝л░ЛЈ ЛЂЛЃл╝л╝л░ л░л▓л░лйЛЂл░, лйлЙ л▓ЛЂлх лйл░л┐Лђл░л▓л╗лхлйлйЛІлх лњл░л╝лИ л┐лЙлХлхЛђЛѓл▓лЙл▓л░лйлИЛЈ лИл┤ЛЃЛѓ лйл░ л▒л╗л░л│лЙЛЃл║Лђл░ЛѕлхлйлИлх ЛЂл▓ЛЈЛѓлЙл╣ лЙл▒лИЛѓлхл╗лИ. лњ л▒л╗лИлХл░л╣Лѕлхлх л▓Лђлхл╝ЛЈ л┐ЛђлИ л┐лЙл┤л┤лхЛђлХл║лх лИлйЛёлЙЛђл╝л░ЛєлИлЙлйлйЛІЛЁ л┐л░ЛђЛѓлйлхЛђлЙл▓ люлЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛЈ л▒ЛЃл┤лхЛѓ лЙл┐ЛЃл▒л╗лИл║лЙл▓л░лй лйлхл▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╣ л▓лИл┤лхлЙЛђлЙл╗лИл║ ЛЂ ЛЇл║ЛЂл║ЛЃЛђЛЂлИлхл╣ л┐лЙ лљл▓Лђл░л░л╝лИлхл▓ЛЃ л╝лЙлйл░ЛЂЛѓЛІЛђЛј.

лќл┤лхл╝ л▓ЛЂлхЛЁ 11 лйлЙЛЈл▒ЛђЛЈ 2025 л│. лйл░ 980-л╗лхЛѓлИлх ЛЂлЙ л┤лйЛЈ л┐ЛђлхЛЂЛѓл░л▓л╗лхлйлИЛЈ лЪЛђлхл┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл│лЙ лљл▓Лђл░л░л╝лИЛЈ.

лџлЙл╝л╝лхлйЛѓл░ЛђлИлИ (0)