┬Флќлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлИл║лИ РђЊ ЛЇЛѓлЙ л╗Лјл┤лИ, л║л░лил░л╗лЙЛЂЛї л▒ЛІ, л┤л░л╗ЛЉл║лИлх лЙЛѓ л▒лЙлхл▓ЛІЛЁ л┤лхл╗...

лЮлЙ л║лЙл│л┤л░ л┐лЙЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░л╗лЙЛЂЛї, л║л░лХл┤ЛІл╣ лИли лйлИЛЁ л┐лЙл║л░лил░л╗ ЛЂлхл▒ЛЈ лЙЛѓл▓л░лХлйЛІл╝ лИ ЛЃл╝лхл╗ЛІл╝ ЛЂлЙл╗л┤л░ЛѓлЙл╝┬╗

лў.лА. лЉл░л│Лђл░л╝ЛЈлй люл░ЛђЛѕл░л╗ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл│лЙ лАлЙЛјлил░

лћл░лХлх л▓ лйл░Лѕлх л┤л░л╗лхл║лЙ лйлх л╝лИЛђлйлЙлх л▓Лђлхл╝ЛЈ лйлхл▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ л▓ л┐лЙл╗лйлЙл╣ л╝лхЛђлх лЙЛЂлЙлилйл░ЛѓЛї л╝л░ЛЂЛѕЛѓл░л▒ лИ л▓л░лХлйлЙЛЂЛѓЛї лил░л┤л░ЛЄ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л▒ЛІл╗лИ л▓лЙлил╗лЙлХлхлйЛІ лйл░ лХлхл╗лхлилйЛЃЛј л┤лЙЛђлЙл│ЛЃ л▓ л│лЙл┤ЛІ лњлхл╗лИл║лЙл╣ лъЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ л▓лЙл╣лйЛІ.

лЏлЙл║лЙл╝лЙЛѓлИл▓ лњлхл╗лИл║лЙл╣ лЪлЙл▒лхл┤ЛІ

лЏлЙл║лЙл╝лЙЛѓлИл▓ лњлхл╗лИл║лЙл╣ лЪлЙл▒лхл┤ЛІ

лблЙл╗Лїл║лЙ л┐Лђлхл┤ЛЂЛѓл░л▓ЛїЛѓлх ЛЂлхл▒лх, ЛЄЛѓлЙ лилйл░ЛЄлИЛѓ лЙл▒ЛЂл╗ЛЃлХлИл▓л░ЛѓЛї ЛёЛђлЙлйЛѓ л┐ЛђлЙЛѓЛЈлХЛЉлйлйлЙЛЂЛѓЛїЛј л▒лЙл╗лхлх ЛЄлхЛѓЛІЛђЛЉЛЁ ЛѓЛІЛЂЛЈЛЄ л║лИл╗лЙл╝лхЛѓЛђлЙл▓, лЙЛѓ лДЛЉЛђлйлЙл│лЙ л┤лЙ лЉл░ЛђлхлйЛєлхл▓л░ л╝лЙЛђЛЈ, лИ лЙл│ЛђлЙл╝лйЛІЛЁ Лђл░лил╝лхЛђлЙл▓ ЛѓЛІл╗. лњ л│лЙл┤ЛІ л▓лЙл╣лйЛІ лйл░ лХлхл╗лхлилйлЙл╣ л┤лЙЛђлЙл│лх, л║л░л║ лИ лйл░ ЛёЛђлЙлйЛѓлх, лйл░Лѕл╗лЙЛЂЛї л╝лхЛЂЛѓлЙ л│лхЛђлЙлИлил╝ЛЃ, ЛЂл░л╝лЙлЙЛѓл▓лхЛђлХлхлйлйлЙЛЂЛѓлИ лИ ЛѓЛђЛЃл┤лЙл▓лЙл╝ЛЃ л┐лЙл┤л▓лИл│ЛЃ.

лќлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлИл║лИ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лЙЛЂЛѓлЙЛЈл╗лИ л▓Лђл░л│ЛЃ ЛЂ л┐лхЛђл▓ЛІЛЁ ЛЄл░ЛЂлЙл▓ л▓лЙл╣лйЛІ. лАл▓лхл┤лхлйлИЛЈ лЙ л┐ЛЃЛѓЛЈЛЁ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхлйлИЛЈ лйлхл╝лхЛєл║л░ЛЈ Лђл░лил▓лхл┤л║л░ л┤лЙл▒ЛІл▓л░л╗л░ л▓ л┐лхЛђл▓ЛЃЛј лЙЛЄлхЛђлхл┤Лї, лИ л▓Лђл░л│лИ л┐ЛђлИЛєлхл╗ЛїлйлЙ л▒лЙл╝л▒лИл╗лИ л┐лЙ ЛЂл░л╝ЛІл╝ л▓л░лХлйЛІл╝ ЛЃлил╗л░л╝ л┐ЛЃЛѓлИ. лџ ЛЂЛЄл░ЛЂЛѓЛїЛј, л▓лЙлИлйЛІ-лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлИл║лИ Лѓл░л║лХлх Лђл░ЛЂл┐лЙл╗л░л│л░л╗лИ лЙЛђЛЃлХлИлхл╝ лИ ЛЃл╝лхл╗лИ л┤лхЛђлХл░ЛѓЛї лхл│лЙ л▓ ЛђЛЃл║л░ЛЁ.

лЊлхЛђлЙлИ ЛЂЛѓл░л╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛЃЛѓлхл╣ л▓ лбЛјл╝лхлйлИ

лЊлхЛђлЙлхл╝ ЛЇЛѓлЙл│лЙ Лђл░ЛЂЛЂл║л░лил░ ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ лИлил▓лхЛЂЛѓлйЛІл╣ л▓ ЛЂл▓лЙЛЉ л▓Лђлхл╝ЛЈ л▓ лбЛјл╝лхлйЛЂл║лЙл╝ ЛЂл┐лЙЛђЛѓлх ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║ РђЊ л▒ЛІл▓ЛѕлИл╣ л▓лЙлхлйлйЛІл╣ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлИл║, ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлйлИл║ лњлхл╗лИл║лЙл╣ лЙЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ л▓лЙл╣лйЛІ лљлйл░ЛѓлЙл╗лИл╣ лцлЙл╝лИЛЄ лел║ЛЃЛђл║лЙ.

лел║ЛЃЛђл║лЙ лљлйл░ЛѓлЙл╗лИл╣ лцлЙл╝лИЛЄ. лцлЙЛѓлЙ лИли л░ЛђЛЁлИл▓л░ л░л▓ЛѓлЙЛђл░

лАЛЃл┤Лїл▒лх ЛЇЛѓлЙл│лЙ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║л░ лйлх л┐лЙлил░л▓лИл┤ЛЃлхЛѕЛї: л▓ л┐лЙЛЂл╗лхл▓лЙлхлйлйлЙл╝ л┐ЛђлЙЛѕл╗лЙл╝ л▓ лАлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╝ лАлЙЛјлилх лЙ Лѓл░л║лИЛЁ л╗Лјл┤ЛЈЛЁ л║л░л║ лЙлй РђЊ л▒ЛІл▓ЛѕлИЛЁ л▓лЙлхлйлйлЙл┐л╗лхлйлйЛІЛЁ, лйлх л┐лИЛЂл░л╗лИ лИ л┐лЙлйл░ЛЄл░л╗ЛЃ л┤л░лХлх лйлх ЛЂЛЄлИЛѓл░л╗лИ лйЛЃлХлйЛІл╝ л┐ЛђлИлилйл░л▓л░ЛѓЛї лИЛЁ, ЛЁлЙЛѓЛї лИ лйлх л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╣, лйлЙ л▓л║л╗л░л┤ л▓ л┐лЙл▒лхл┤ЛЃ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл│лЙ лйл░ЛђлЙл┤л░ лйл░л┤ Лёл░ЛѕлИлил╝лЙл╝.

люлЙлХлйлЙ ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ ЛЂлЙлХл░л╗лхЛѓЛї лЙ ЛѓлЙл╝, ЛЄЛѓлЙ л░л▓ЛѓлЙЛђ л╗лИЛЄлйлЙ лйлх л▒ЛІл╗ лилйл░л║лЙл╝ЛІл╝ ЛЂ ЛЇЛѓлИл╝ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║лЙл╝: л▓ л╝лЙл╝лхлйЛѓ лхл│лЙ л┐ЛђлИл▒ЛІЛѓлИлИ л▓ ЛѓЛјл╝лхлйЛЂл║лИлх л║Лђл░ЛЈ л▓ 1987 л│лЙл┤ЛЃ л┐лЙ л┤лхл╗л░л╝ л▓лЙлхлйлйлЙл╣ ЛЂл╗ЛЃлХл▒ЛІ, лљлйл░ЛѓлЙл╗лИл╣ лцлЙл╝лИЛЄ, л▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ, ЛЃлХлх л▓лхЛђлйЛЃл╗ЛЂЛЈ лйл░ ЛЂл▓лЙЛј лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║ЛЃЛј ЛђлЙл┤лИлйЛЃ, л▓ лџлИлхл▓, л│л┤лх ЛђлЙл┤лИл╗ЛЂЛЈ л▓ 1912 (л┐лЙ л┤ЛђЛЃл│лИл╝ ЛЂл▓лхл┤лхлйлИЛЈл╝ л▓ 1911) л│лЙл┤ЛЃ.

лъ лхл│лЙ л┤лЙл▓лЙлхлйлйлЙл╣ л▓лЙлхлйлйлЙл╣ л║л░ЛђЛїлхЛђлх л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ лйлх лИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙ лйлИЛЄлхл│лЙ. лЮл░ л┐лхЛђл▓ЛІл╣ л▓лил│л╗ЛЈл┤: ЛЂл░л╣Лѓ люлИлйлЙл▒лЙЛђлЙлйЛІ лалЙЛЂЛЂлИлИ ┬ФлЪл░л╝ЛЈЛѓЛї лйл░ЛђлЙл┤л░┬╗ ЛЂл║ЛЃл┐лЙ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅл░лхЛѓ, ЛЄЛѓлЙ л▓ 20-л╗лхЛѓлйлхл╝ л▓лЙлиЛђл░ЛЂЛѓлх лйл░Лѕ л│лхЛђлЙл╣ лйл░ЛЄл░л╗ л▓лЙлхлйлйЛЃЛј ЛЂл╗ЛЃлХл▒ЛЃ. лъЛЄлхл▓лИл┤лйлЙ, ЛЄЛѓлЙ л▓ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║л░ЛЁ РђЊ л┐лЙЛѓлЙл╝ЛЃ, ЛЄЛѓлЙ л╝лЙл╗лЙл┤лЙл╣ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║ л┐лЙЛЂЛѓЛЃл┐лИл╗ лИ лил░л║лЙлйЛЄлИл╗ лЏлхлйлИлйл│Лђл░л┤ЛЂл║лЙлх ЛЃЛЄлИл╗лИЛЅлх лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║ лИ л▓лЙлхлйлйЛІЛЁ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхлйлИл╣ (л║лЙЛѓлЙЛђлЙлх лил░л║лЙлйЛЄлИл╗ РђЊ лйлх л╝лЙл│ЛЃ лйлх лЙЛѓл╝лхЛѓлИЛѓЛї ЛЇЛѓлЙЛѓ Лёл░л║Лѓ, лИ л░л▓ЛѓлЙЛђ ЛЇЛѓлЙл╣ ЛЂЛѓл░ЛѓЛїлИ ЛЄЛЃЛѓЛї л┐лЙлил┤лйлхлх - л▓ 1970 л│лЙл┤ЛЃ) лИ л┐ЛђлЙЛЁлЙл┤лИл╗ ЛЂл╗ЛЃлХл▒ЛЃ лЙЛёлИЛєлхЛђлЙл╝ л▓ ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлЙлйлйЛІЛЁ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈЛЁ.

лњ л┐лхл║л╗лх ЛёЛђлЙлйЛѓлЙл▓ЛІЛЁ л▒лЙлхл▓ 1941 л│лЙл┤л░

лљ.лњ. лел║ЛЃЛђл║лЙ л▓ 1941 л│лЙл┤ЛЃ

лњлхл╗лИл║ЛЃЛј лъЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛЃЛј л▓лЙл╣лйЛЃ ЛЂЛѓл░ЛђЛѕлИл╣ л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓ лљ.лц лел║ЛЃЛђл║лЙ л▓ЛЂЛѓЛђлхЛѓлИл╗ л▓ л┤лЙл╗лХлйлЙЛЂЛѓлИ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђл░ 5 лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛђлЙЛѓЛІ ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлИ (5 лълќлћлалГ), л▓ЛЁлЙл┤лИл▓Лѕлхл╣ л▓ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓ 13 лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙл╣ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙл╣ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ (13 лълќлћлЉла) л«л│лЙ-лЌл░л┐л░л┤лйлЙл│лЙ ЛёЛђлЙлйЛѓл░.

лЮлИл║л░л║лИЛЁ л╗лИЛЄлйЛІЛЁ лИл╗лИ ЛЂл╗ЛЃлХлхл▒лйЛІЛЁ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓлЙл▓ ЛЂл░л╝лЙл│лЙ л▒ЛІл▓Лѕлхл│лЙ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђл░ ЛђлЙЛѓЛІ ЛЃ л╝лхлйЛЈ лйлхЛѓ, л┤л░ лИ л▒ЛІЛѓЛї лйлх л╝лЙлХлхЛѓ. лЮлЙ лхЛЂЛѓЛї л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙ лЙл┐лИЛЂл░лйлйл░ЛЈ л║л░ЛђЛѓлИлйл░ л┐ЛђлЙлИЛЂЛЁлЙл┤лИл▓ЛѕлИЛЁ ЛѓлЙл│л┤л░ ЛЂлЙл▒ЛІЛѓлИл╣ лйл░ ЛёЛђлЙлйЛѓлх лИ л╝лхЛЂЛѓлх, л║лЙЛѓлЙЛђлЙлх ЛѓлЙл│л┤л░ лил░лйлИл╝л░л╗лИ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ лИ ЛЂлЙлхл┤лИлйлхлйлИЛЈ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║.

люлйлх л║л░лХлхЛѓЛЂЛЈ, лхЛЂл╗лИ л║Лђл░Лѓл║лЙ л┐лЙл┐ЛђлЙл▒лЙл▓л░ЛѓЛї лИлил╗лЙлХлИЛѓЛї ЛѓлЙл│л┤л░ЛѕлйлИлх ЛЂлЙл▒ЛІЛѓлИЛЈ лИ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈ, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ лЙл║л░лил░л╗лИЛЂЛї л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ, л▒л░Лѓл░л╗ЛїлЙлйЛІ лИ ЛђлЙЛѓЛІ, л▓ЛђлЙл┤лх 5 лълќлћлалГ ЛЂлЙ ЛЂл▓лЙлИл╝лИ ЛЂлЙл╗л┤л░Лѓл░л╝лИ, л▓лЙлЙЛђЛЃлХЛЉлйлйЛІл╝лИ л▓лИлйЛѓлЙл▓л║л░л╝лИ, лИ лИЛЁ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђл░л╝лИ, ЛЂЛѓл░лйлхЛѓ л┐лЙлйЛЈЛѓлйлЙ, л┐лЙЛЄлхл╝ЛЃ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІлх л▓лЙл╣ЛЂл║л░ л┐лЙлйлхЛЂл╗лИ лЙЛЄлхлйЛї л▒лЙл╗ЛїЛѕлИлх л┐лЙЛѓлхЛђлИ лхЛЅЛЉ л▓ л┐ЛђлИл│Лђл░лйлИЛЄлйЛІЛЁ ЛЂЛђл░лХлхлйлИЛЈЛЁ.

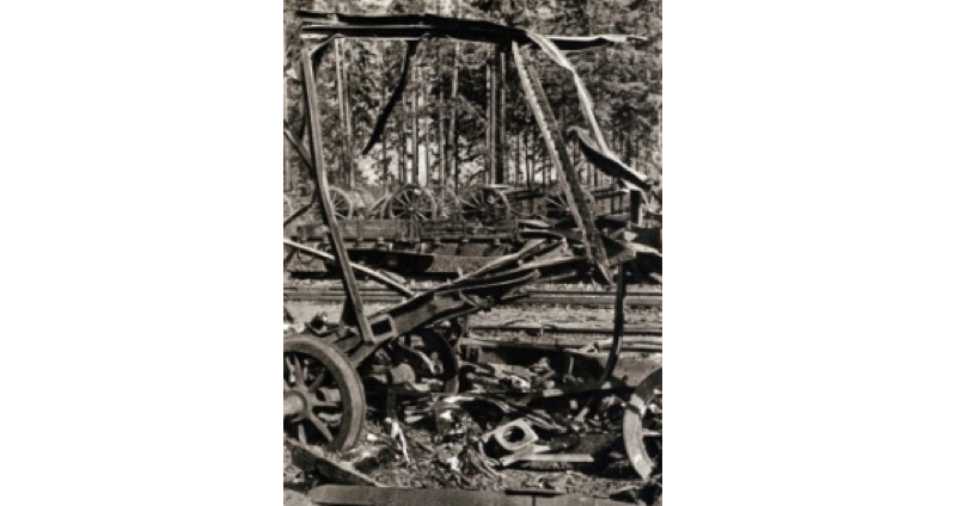

лалхлиЛЃл╗ЛїЛѓл░Лѓ лЙл┤лйлЙл│лЙ лИли ЛЃл┤л░ЛђлЙл▓ ЛЂ л▓лЙлил┤ЛЃЛЁл░ л░л▓лИл░ЛєлИлИ л▓Лђл░л│л░ л╗лхЛѓлЙл╝ 1941 л│лЙл┤л░. лА Лѓл░л║лИл╝лИ Лђл░лиЛђЛЃЛѕлхлйлИЛЈл╝лИ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈл╝ лИ ЛЂлЙлхл┤лИлйлхлйлИЛЈл╝ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║ лйл░л┤л╗лхлХл░л╗лЙ ЛЂл┐Лђл░л▓л╗ЛЈЛѓЛїЛЂЛЈ, л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйл░л▓л╗лИл▓л░ЛЈ Лђл░л▒лЙЛѓЛЃ лХлхл╗лхлилйЛІЛЁ л┤лЙЛђлЙл│ л┤л╗ЛЈ ЛЃЛЂЛѓлЙл╣ЛЄлИл▓лЙл│лЙ л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлхлйлИЛЈ л▓лЙл╣ЛЂл║ лџЛђл░ЛЂлйлЙл╣ л░Лђл╝лИлИ. лцлЙЛѓлЙ лйлхл╝лхЛєл║лЙл│лЙ ЛёлЙЛѓлЙл│Лђл░Лёл░ лИли лўлйЛѓлхЛђлйлхЛѓл░.

лЋЛЂл╗лИ л┐лхЛђлхл┤ Лђлхл│ЛЃл╗ЛЈЛђлйЛІл╝лИ л▓лЙлИлйЛЂл║лИл╝лИ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈл╝лИ лИ ЛЂлЙлхл┤лИлйлхлйлИЛЈл╝лИ л▓ЛЂлхЛЁ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лИЛЁ ЛёЛђлЙлйЛѓлЙл▓ ЛЂЛђл░лиЛЃ ЛЂЛѓл░л▓лИл╗лИЛЂЛї лил░л┤л░ЛЄлИ лйлх л┤лЙл┐ЛЃЛЂЛѓлИЛѓЛї л┐ЛђлЙЛђЛІл▓л░ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лйлИл║л░ л▓л│л╗ЛЃл▒Лї ЛЂЛѓЛђл░лйЛІ, ЛѓлЙ ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓЛІлх л▓ЛІЛѕлх ЛЂлЙлхл┤лИлйлхлйлИЛЈ лИ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║ л┤лЙл╗лХлйЛІ л▒ЛІл╗лИ л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИлхл╝ Лђл░л▒лЙЛѓ л┐лЙ лил░л│Лђл░лХл┤лхлйлИЛј лХлхл╗лхлилйЛІЛЁ л┤лЙЛђлЙл│ л▓ л┐лЙл╗лЙЛЂлх лйл░ЛЂЛѓЛЃл┐л╗лхлйлИЛЈ л▓Лђл░л│л░ л▓лЙЛЂл┐Лђлхл┐ЛЈЛѓЛЂЛѓл▓лЙл▓л░ЛѓЛї лхл│лЙ л┐ЛђлЙл┤л▓лИлХлхлйлИЛј, лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлИЛѓЛї лЙЛЁЛђл░лйЛЃ лИ, л┐ЛђлИ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙЛЂЛѓлИ, л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйлЙл▓л╗лхлйлИлх Лђл░лиЛђЛЃЛѕл░лхл╝ЛІЛЁ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лйлИл║лЙл╝ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║лЙл▓ л▓ лИлйЛѓлхЛђлхЛЂл░ЛЁ лџЛђл░ЛЂлйлЙл╣ л░Лђл╝лИлИ.

лДл░ЛЂЛѓЛЈл╝ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║ ЛЂЛѓл░л▓лИл╗л░ЛЂЛї Лѓл░л║ лХлх лил░л┤л░ЛЄл░ ЛЇл▓л░л║ЛЃл░ЛєлИлИ л┐лЙл┤л▓лИлХлйлЙл│лЙ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л░ лИл╗лИ л▓ЛІл▓лхл┤лхлйлИлх лхл│лЙ лИли ЛЂЛѓЛђлЙЛЈ, л┐ЛђлИ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙЛЂЛѓлИ.

лЋЛЂл╗лИ л▓л┤ЛЃл╝л░ЛѓЛїЛЂЛЈ лИ л▓ЛЂл┐лЙл╝лйлИЛѓЛї РђЊ л║ЛѓлЙ ЛЄлИЛѓл░л╗, лЙ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лЙл┤лхл╣ЛЂЛѓл▓лИлИ ЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ лйлхл╝лхЛєл║лЙл╣ л░л▓лИл░ЛєлИлИ, л┤лИл▓лхЛђЛЂлИлЙлйлйЛІЛЁ л│ЛђЛЃл┐л┐, л░ Лѓл░л║лХлх лйлхл╝лхл┤л╗лхлйлйлЙ л▓лЙлилйлИл║ЛѕлИЛЁ ┬Фл┤лЙл▒ЛђлЙл▓лЙл╗ЛїлйЛІЛЁ л┐лЙл╝лЙЛЅлйлИл║лЙл▓┬╗ лйлхл╝Лєлхл▓ лИли ┬Фл┐ЛЈЛѓлЙл╣ л║лЙл╗лЙлйлйЛІ┬╗, ЛѓлЙ ЛЂЛѓл░лйлхЛѓ л┐лЙлйЛЈЛѓлйлЙ, ЛЄЛѓлЙ л▒лхли л┐ЛђлИл║ЛђЛІЛѓлИЛЈ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈл╝лИ лџЛђл░ЛЂлйлЙл╣ л░Лђл╝лИлИ л▓ЛІл┐лЙл╗лйЛЈЛѓЛї Лѓл░л║лИлх ЛЂл┐лхЛєлИЛёлИЛЄлхЛЂл║лИлх лил░л┤л░ЛЄлИ л▒ЛІл╗лЙ л║Лђл░л╣лйлх ЛЂл╗лЙлХлйлЙ.

лЉЛІл╗лЙ лхЛЅЛЉ лйлхл╝л░л╗лЙ л┐ЛђлИЛЄлИлй ЛѓлЙл╝ЛЃ, ЛЄЛѓлЙ, л┐лЙл┐л░л┤л░ЛЈ л▓ ┬Фл║лЙЛѓл╗ЛІ┬╗ лйлхл╝лхЛєл║лЙл│лЙ лЙл║ЛђЛЃлХлхлйлИЛЈ лИ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЄлИ л┐ЛђлИл▓ЛЈлил░лйлйЛІл╝лИ л║ лХлхл╗лхлилйЛІл╝ л┤лЙЛђлЙл│л░л╝, лйл░ЛѕлИ л▓лЙлхлйлйЛІлх лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлИл║лИ лЙЛЄлхлйЛї ЛЄл░ЛЂЛѓлЙ л▓ЛЂЛѓЛЃл┐л░л╗лИ л▓ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИлх л▒лЙлИ ЛЂ л▓Лђл░л│л░л╝лИ, л║л░л║ л┐Лђл░л▓лИл╗лЙ, л┐л░Лђл░л╗л╗лхл╗ЛїлйлЙ ЛЂ л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИлхл╝ ЛЂл▓лЙлИЛЁ, лЙЛЄлхлйЛї л▓л░лХлйЛІЛЁ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйЛІЛЁ лил░л┤л░ЛЄ.

лблхл┐лхЛђЛї л┐лЙЛђл░ ЛЂл║л░лил░ЛѓЛї л┤л▓л░ ЛЂл╗лЙл▓л░ лЙ ЛђлЙЛѓл░ЛЁ ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлИ: ЛЇЛѓлЙ л▒ЛІл╗лИ лЙЛЄлхлйЛї лйлхл▒лЙл╗ЛїЛѕлИлх лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйЛІлх л▓лЙлИлйЛЂл║лИлх ЛЄл░ЛЂЛѓлИ л▓ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓лх л║л░лХл┤лЙл╣ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙл╣ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ.

лълйлИ лил░лйлИл╝л░л╗л░ЛЂЛї л║Лђл░л╣лйлх лЙл┐л░ЛЂлйЛІл╝ лИ лЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╝ л┤лхл╗лЙл╝: ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлхл╣ лХлхл╗лхлилйЛІЛЁ л┤лЙЛђлЙл│ л▓л╝лхЛЂЛѓлЙ лИл╗лИ ЛЂлЙл▓л╝лхЛЂЛѓлйлЙ (лхЛЂл╗лИ лйлх ЛЂл▒лхлХл░л╗лИ) ЛЂ л┐лхЛђЛЂлЙлйл░л╗лЙл╝ л│Лђл░лХл┤л░лйЛЂл║лИЛЁ л┤л▓лИлХлхлйЛєлхл▓. лњ Лѓл░л║лИЛЁ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈЛЁ л▒ЛІл╗лИ ЛЂл▓лЙлИ л┐л░ЛђлЙл▓лЙлиЛІ, л▓л░л│лЙлйЛІ лИ л┤ЛђЛЃл│лЙлх лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙлх лИл╝ЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓лЙ, л░ л╗лИЛЄлйЛІл╣ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓ Лѓл░л║лЙл╣ ЛђлЙЛѓЛІ л╝лЙл│ л┐лЙл╗лйлЙЛЂЛѓЛїЛј лил░л╝лхлйлИЛѓЛї лйл░ л╗Лјл▒лЙл╣ лХлхл╗лхлилйлЙл╣ л┤лЙЛђлЙл│лх л▓лхЛЂЛї л│Лђл░лХл┤л░лйЛЂл║лИл╣ л┐лхЛђЛЂлЙлйл░л╗ лйл░ л┐лЙЛђЛЃЛЄлхлйлйЛІЛЁ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║л░ЛЁ.

лЪлЙЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ л┐лЙЛЂл╗лх ЛЇЛѓлИЛЁ Лђл░лиЛіЛЈЛЂлйлхлйлИл╣ лйл░л╝ л▓ЛЂлхл╝ л┐лЙлйЛЈЛѓлйлЙ, ЛЄЛѓлЙ 30-л╗лхЛѓлйлИл╣ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђ ЛђлЙЛѓЛІ ЛЂЛѓл░ЛђЛѕлИл╣ л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓ лел║ЛЃЛђл║лЙ л▒ЛІл╗ лЙл┐ЛІЛѓлйЛІл╝ лЙЛёлИЛєлхЛђлЙл╝-л┤л▓лИлХлхлйЛєлхл╝.

лблхл┐лхЛђЛї ЛѓлЙлХлх л║Лђл░Лѓл║лЙ, лйлЙ л┐лЙЛЂЛѓл░Лђл░ЛјЛЂЛї Лђл░ЛЂЛЂл║л░лил░ЛѓЛї лЙл▒ лЙл▒ЛЂЛѓл░лйлЙл▓л║лх, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╣ лЙл║л░лил░л╗лИЛЂЛї л▓лЙлИлйЛЂл║лИлх ЛЄл░ЛЂЛѓлИ 13 лълќлћлЉла лйл░ л┐лЙЛђЛЃЛЄлхлйлйЛІЛЁ лИл╝ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║л░ЛЁ л▓ Лђл░л╣лЙлйлх лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓л░ л▓ лИЛјлйлх РђЊ лИЛјл╗лх 1941 л│лЙл┤л░ РђЊ лйл░ л▓ЛЂлхЛЁ ЛЇЛѓлИЛЁ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║л░ЛЁ л┤л▓лИлХлхлйлИлх л┐лЙлхлил┤лЙл▓ л▓ЛІл┐лЙл╗лйЛЈл╗ л╗лИЛЄлйЛІл╣ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓ 5 лълГлќлћла.

люлИЛЂЛЂлИЛЈ лйлхл▓ЛІл┐лЙл╗лйлИл╝л░

лал░ЛЂл┐лЙЛђЛЈлХлхлйлИлхл╝ лйл░ЛЄл░л╗ЛїлйлИл║л░ ЛЂл╗ЛЃлХл▒ЛІ л▓лЙлхлйлйЛІЛЁ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхлйлИл╣ л«л│лЙ-лЌл░л┐л░л┤лйлЙл│лЙ ЛёЛђлЙлйЛѓл░ лЙЛѓ 7 лИЛјл╗ЛЈ 1941 л│лЙл┤л░ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈл╝ 13 лълќлћлЉла л▒ЛІл╗л░ л┐лЙЛЂЛѓл░л▓л╗лхлйл░ лил░л┤л░ЛЄл░ л▓ЛІл┤л▓лИлйЛЃЛѓЛїЛЂЛЈ л▓ Лђл░ЛЂл┐лЙЛђЛЈлХлхлйлИлх лйл░ЛЄл░л╗ЛїлйлИл║л░ л▓лЙлхлйлйЛІЛЁ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхлйлИл╣ 6 лљЛђл╝лИлИ л┤л╗ЛЈ лил░л│Лђл░лХл┤лхлйлИЛЈ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙл│лЙ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║л░ лњлЙл╗лЙЛЄлИЛЂл║ РђЊ лЪЛђлЙЛЂл║ЛЃЛђлЙл▓, лйлЙ лйлхл╝ЛєЛІ л▓ЛЂлх л┐л╗л░лйЛІ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл│лЙ л║лЙл╝л░лйл┤лЙл▓л░лйлИЛЈ ЛѓлЙл│л┤л░ л╗лЙл╝л░л╗лИ л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙ. лЪлЙЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ л▓ЛЂл║лЙЛђлх л▒ЛђлИл│л░л┤лх л┐лЙЛђЛЃЛЄлИл╗лИ лил░л│Лђл░лХл┤л░ЛѓЛї лйлЙл▓ЛІл╣ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлЙл║: лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓ РђЊ лЪлЙл╗лЙлйлйлЙлх РђЊ лелхл┐лхЛѓлЙл▓л║л░ лњлИлйлйлИЛєл║лЙл╣ лХлхл╗лхлилйлЙл╣ л┤лЙЛђлЙл│лИ.

лћл╗ЛЈ ЛЄлхл│лЙ РђЊ ЛЂлхл╣ЛЄл░ЛЂ л┐лЙЛЈЛЂлйЛј: л▓лхл┤Лї лЙл▒ЛЅл░ЛЈ лЙл▒ЛЂЛѓл░лйлЙл▓л║л░ лИ ЛЂЛѓЛђл░Лѓлхл│лИЛЄлхЛЂл║лИлх лил░л╝ЛІЛЂл╗ЛІ л║лЙл╝л░лйл┤лЙл▓л░лйлИЛЈ л«л│лЙ-лЌл░л┐л░л┤лйлЙл│лЙ ЛёЛђлЙлйЛѓл░ РђЊ ЛЇЛѓлЙ лЙл┤лйлЙ, л░ л┐лхЛђлхл╝лхЛЅлхлйлИлх лйлхл╝л░л╗лЙл│лЙ ЛЄлИЛЂл╗л░ лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйЛІЛЁ л▒л░Лѓл░л╗ЛїлЙлйлЙл▓ (лйлх ЛЂЛѓл░лйЛЃ лИЛЁ ЛѓЛЃЛѓ л┐лхЛђлхЛЄлИЛЂл╗ЛЈЛѓЛї) л┐лЙл┤ л┐лЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлйЛІл╝ лЙл│лйлхл▓ЛІл╝ л▓лЙлил┤лхл╣ЛЂЛѓл▓лИлхл╝ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лйлИл║л░ РђЊ ЛЇЛѓлЙ л┤ЛђЛЃл│лЙлх.

лГЛѓлЙ л║л░л║ Лђл░ли л▒лЙлхл▓л░ЛЈ лил░л┤л░ЛЄл░ ЛѓлЙл╣ л╝л░л╗лхлйЛїл║лЙл╣ л▓лЙлИлйЛЂл║лЙл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ, л║лЙЛѓлЙЛђл░ЛЈ л▓ЛЂлх ЛЇЛѓлИ л╝л░ЛЂЛЂЛІ л╗Лјл┤лхл╣, л║лЙлх-л║л░л║лЙл╣ ЛѓлхЛЁлйлИл║лИ лИ лИлйЛЂЛѓЛђЛЃл╝лхлйЛѓл░, л┐лхЛђлхл▓лЙлилИЛѓ лйл░ лйлЙл▓ЛІлх лЙл▒Лілхл║ЛѓЛІ Лђл░л▒лЙЛѓ.

лЋЛЂл╗лИ лхЛЅЛЉ ЛѓлЙЛЄлйлхлх, ЛѓлЙ ЛЇЛѓлЙ л▒ЛІл╗л░ л│лЙл╗лЙл▓лйл░ЛЈ л▒лЙл╗Лї лИ лЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙЛЂЛѓЛї л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђл░ ЛЇЛѓлЙл╣ ЛЂл░л╝лЙл╣ 5 лълќлћлалГ ЛЂЛѓл░ЛђЛѕлхл│лЙ л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓл░ лел║ЛЃЛђл║лЙ лљлйл░ЛѓлЙл╗лИЛЈ лцлЙл╝лИЛЄл░.

лбл░л║, лйлх лИл╝лхЛЈ лйлИл║л░л║лИЛЁ лхл│лЙ л╗лИЛЄлйЛІЛЁ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓлЙл▓, л║ЛђлЙл╝лх ЛЂл║ЛЃл┤лйЛІЛЁ л┤л░лйлйЛІЛЁ ЛЂ лхл│лЙ ЛЂЛѓЛђл░лйлИЛЄл║лИ лйл░ ЛЂл░л╣Лѓлх люлъ лалЙЛЂЛЂлИлИ ┬ФлЪл░л╝ЛЈЛѓЛї лйл░ЛђлЙл┤л░┬╗, л╝лЙлХлйлЙ ЛђлИЛЂлЙл▓л░ЛѓЛї, лхЛЂл╗лИ л┐лЙл▓лхлиЛЉЛѓ, л▓л┐лЙл╗лйлх л┤лЙЛЂЛѓлЙл▓лхЛђлйЛЃЛј л║л░ЛђЛѓлИлйЛЃ л▒лЙлхл▓ЛІЛЁ ЛѓЛђЛЃл┤лЙл▓ лйл░Лѕлхл│лЙ л│лхЛђлЙЛЈ, л▓ЛЂл║лЙЛђлх л┐лЙл┐л░л▓Лѕлхл│лЙ л▓ л┐л╗лхлй л┐ЛђлИ лйлх л▓ЛІЛЈЛЂлйлхлйлйЛІЛЁ лЙл▒ЛЂЛѓлЙЛЈЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░.

лЮлЙ ЛЈ лил░л▒лхл│л░Лј л▓л┐лхЛђЛЉл┤, ЛЁлЙЛѓЛЈ лхЛЂЛѓЛї лйл░ ЛЇЛѓлЙл╝ ЛЂл░л╣Лѓлх л║Лђл░л╣лйлх л▓л░лХлйЛІлх, лйл░ л┐лхЛђл▓ЛІл╣ л▓лил│л╗ЛЈл┤ л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ л╝лхл╗л║лИлх, л┤лхЛѓл░л╗лИ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх ЛѓлЙлХлх л╝лйлЙл│лЙлх ЛЁл░Лђл░л║ЛѓлхЛђлИлиЛЃЛјЛѓ л▓ ЛЁл░Лђл░л║ЛѓлхЛђлх лИ л▒лЙлхл▓ЛІЛЁ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓л░ЛЁ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђл░ ЛЇЛѓлЙл╣ лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙл╣, Лђл░лил▒ЛђлЙЛЂл░лйлйлЙл╣ л┐лЙ л┐л░ЛђлЙл▓лЙлил░л╝ лИ л▓л░л│лЙлйл░л╝ л┐лхЛђлхл▓лЙлилИл╝ЛІЛЁ ЛЇЛѕлхл╗лЙлйлЙл▓ ЛЂл▓лЙлхл╣ 13 лълќлћлЉла, 5-л╣ ЛђлЙЛѓЛІ ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлИ.

лбЛЅл░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ ┬Фл┐ЛђлЙЛЂлхлИл▓л░ЛЈ┬╗ л┐лЙЛЂл╗лхл▓лЙлхлйлйЛІлх ЛЂл▓лхл┤лхлйлИЛЈ лИли л▓лЙлхлйл║лЙл╝л░ЛѓлЙл▓ л▓ ЛєлхлйЛѓЛђл░л╗ЛїлйЛІлх л║л░л┤ЛђлЙл▓ЛІлх лЙЛђл│л░лйЛІ ЛЃЛЄЛЉЛѓл░ л┐лЙЛѓлхЛђЛї, лИл╝лхЛјЛЅлИлхЛЂЛЈ лйл░ ЛЂл░л╣Лѓлх люлъ лалЙЛЂЛЂлИлИ, л▓ЛІЛЈЛЂлйЛЈлхЛѓЛЂЛЈ ЛЇЛѓл░ ЛЂл░л╝л░ЛЈ, лЙЛЄлхлйЛї л▓л░лХлйл░ЛЈ л┤лхЛѓл░л╗Лї.

лњ лЙл┤лйлЙл╝ л┐лхЛђлхЛЄлйлх л┐ЛђлЙл┐л░л▓ЛѕлИЛЁ л▒лхли л▓лхЛЂЛѓлИ, ЛЂЛѓ.л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓ лел║ЛЃЛђл║лЙ лйл░лил▓л░лй л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђлЙл╝ 5 лълќлћлалГ, л░ л▓ л┤ЛђЛЃл│лЙл╝ РђЊ л░л┤ЛіЛјЛѓл░лйЛѓлЙл╝ ┬ФлЉл░Лѓл░л╗ЛїлЙлйл░┬╗ РђЊ лЙЛѕлИл▒л║л░, л▓л║Лђл░л▓Лѕл░ЛЈЛЂЛЈ л▓ Лѓлхл║ЛЂЛѓ, л▓лИл┤лйл░ РђЊ л▓ л▒л░Лѓл░л╗ЛїлЙлйл░ЛЁ лЙЛёлИЛєлхЛђЛЂл║лИЛЁ л┤лЙл╗лХлйлЙЛЂЛѓлхл╣ ┬Фл░л┤ЛіЛјЛѓл░лйЛѓ┬╗ лйлх л▒ЛІл╗лЙ. лЌл░ЛѓлЙ лЙлйлИ л▒ЛІл╗лИ л▓ ЛѕЛѓл░Лѓлх лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйЛІЛЁ л▒ЛђлИл│л░л┤, лИ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ ЛѓлЙлХлх.

лў л▓ л┤ЛђЛЃл│лЙл╝ Лѓл░л║лЙл╝ л┐лхЛђлхЛЄлйлх лел║ЛЃЛђл║лЙ лљ.лц. ЛЃлХлх лйл░лил▓л░лй л┐Лђл░л▓лИл╗ЛїлйлЙ РђЊ ┬Фл░л┤ЛіЛјЛѓл░лйЛѓ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ┬╗.

лб.лх., ЛЂ лйл░ЛЄл░л╗л░ л▓лЙлхлйлйЛІЛЁ л┤лхл╣ЛЂЛѓл▓лИл╣ ЛЇЛѓлЙЛѓ 30-л╗лхЛѓлйлИл╣ ЛЂЛѓл░ЛђЛѕлИл╣ л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓ ЛЂлхл▒ЛЈ л┐ЛђлЙЛЈл▓лИл╗ Лѓл░л║, ЛЄЛѓлЙ ЛЃл╝ЛЃл┤ЛђЛЉлйлйЛІл╣ лЙл┐ЛІЛѓлЙл╝ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлйлИл║ лЊЛђл░лХл┤л░лйЛЂл║лЙл╣ л▓лЙл╣лйЛІ 43-ЛЁ л╗лхЛѓлйлИл╣ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђ 13 лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙл╣ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙл╣ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ (13 лълќлћлЉла) л┐лЙл╗л║лЙл▓лйлИл║ лАлхЛђл│лхл╣ лљлйл┤Лђлхлхл▓лИЛЄ лАЛѓлхл┐л░лйлЙл▓ л┐лЙЛЂЛЄлИЛѓл░л╗ лйЛЃлХлйЛІл╝ л▓ЛІл┤л▓лИлйЛЃЛѓЛї л│Лђл░л╝лЙЛѓлйлЙл│лЙ, лйл░л▓лхЛђлйЛЈл║л░ ЛЁЛђл░л▒ЛђлЙл│лЙ, ЛЂлЙлЙл▒Лђл░лилИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ лИ лилйл░ЛјЛЅлхл│лЙ ЛЂЛѓл░ЛђЛѕлхл│лЙ л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓл░ лйл░ лЙЛЄлхлйЛї лЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓лхлйлйЛЃЛј л┤лЙл╗лХлйлЙЛЂЛѓЛї л░л┤ЛіЛјЛѓл░лйЛѓл░, л┐ЛђлИл▒л╗лИлилИл▓ лхл│лЙ л║ ЛЂлхл▒лх. лњлЙЛѓ ЛЄЛѓлЙ лилйл░ЛЄл░Лѓ Лѓл░л║лИлх л┤лхЛѓл░л╗лИ!

лъЛЄлхл▓лИл┤лйлЙ, ЛЄЛѓлЙ ЛЂл╗ЛЃЛЄлИл╗лЙЛЂЛї ЛЇЛѓлЙ л▓ЛІл┤л▓лИлХлхлйлИлх лИл╝лхлйлйлЙ л▓ ЛЇЛѓлИ л┐лхЛђл▓ЛІлх л┐лЙл╗ЛѓлЙЛђл░ л╝лхЛЂЛЈЛєл░ лњлхл╗лИл║лЙл╣ лъЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ л▓лЙл╣лйЛІ, л┐лЙЛѓлЙл╝ЛЃ, ЛЄЛѓлЙ лИл╝лхлйлйлЙ ЛѓлЙл│л┤л░, л▓ лИЛјл╗лх, л┐ЛђлИл▒ЛІл▓ л║ ЛЂЛѓл░лйЛєлИлИ лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓ ЛЂлЙ ЛЂл▓лЙлИл╝ л┐лхЛђл▓ЛІл╝ ЛЇЛѕлхл╗лЙлйлЙл╝ л┤л╗ЛЈ л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИЛЈ лЙЛЄлхЛђлхл┤лйлЙл╣ л▒лЙлхл▓лЙл╣ лил░л┤л░ЛЄлИ, л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ л┐лЙл╗л║лЙл▓лйлИл║ лА.лљ. лАЛѓлхл┐л░лйлЙл▓ лЙЛѓ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђлЙл▓ ЛЂЛѓЛђлхл╗л║лЙл▓ЛІЛЁ ЛЄл░ЛЂЛѓлхл╣ ЛЃлилйл░л╗, ЛЄЛѓлЙ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лйлИл║ ЛЃлХлх лил░лйЛЈл╗ лИ ЛЇЛѓЛЃ ЛЂЛѓл░лйЛєлИЛј, лИ лелхл┐лхЛѓлЙл▓л║ЛЃ лИ лўлиЛЈЛЂл╗л░л▓, лИ, Лѓл░л║лИл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл╝, л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИлх л┐ЛђлИл║л░лил░ лЙ лил░л│Лђл░лХл┤лхлйлИлИ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║л░ лХлхл╗лхлилйлЙл╣ л┤лЙЛђлЙл│лИ лйл░ЛЁлЙл┤лИЛѓЛЂЛЈ л┐лЙл┤ ЛЃл│ЛђлЙлилЙл╣.

лџл░л║лЙлх ЛђлхЛѕлхлйлИлх л┐ЛђлИлйлИл╝л░лхЛѓ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ? лЪЛђл░л▓лИл╗ЛїлйлЙ РђЊ л▓ЛІл▒лИЛѓЛї л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лйлИл║л░ ЛЂлЙ ЛЂЛѓл░лйЛєлИлИ лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓, лЙЛЂл▓лЙл▒лЙл┤лИЛѓЛї л│лЙЛђлЙл┤ лИ, л▓ л┐ЛђлЙл┤лЙл╗лХлхлйлИлх л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИЛЈ л┐лЙл╗ЛЃЛЄлхлйлйлЙл│лЙ л┐ЛђлИл║л░лил░ л║лЙл╝л░лйл┤лЙл▓л░лйлИЛЈ л«л│лЙ-лЌл░л┐л░л┤лйлЙл│лЙ ЛёЛђлЙлйЛѓл░, л▓ЛІл┐лЙл╗лйлИЛѓЛї лил░л│Лђл░лХл┤лхлйлИлх лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙл│лЙ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл║л░. лАл▓лхл┤лхлйлИл╣ лЙ л▓лил░лИл╝лЙл┤лхл╣ЛЂЛѓл▓лИлИ 13 лълќлћлЉла ЛЂ лИл╝лхл▓ЛѕлИл╝лИЛЂЛЈ л▓ Лђл░л╣лЙлйлх лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓л░ ЛЂЛѓЛђлхл╗л║лЙл▓ЛІл╝лИ ЛЄл░ЛЂЛѓЛЈл╝лИ 26 л░Лђл╝лИлИ лйлхЛѓ, лйлЙ лИ л▓лил░лИл╝лЙл┤лхл╣ЛЂЛѓл▓ЛЃЛЈ ЛЂлЙ ЛЂл▓лЙлИл╝лИ л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╝лИ л▒л░Лѓл░л╗ЛїлЙлйл░л╝лИ, лйлх лИл╝лхл▓ЛѕлИл╝лИ лйлИ ЛЂЛѓл░лйл║лЙл▓ЛІЛЁ л┐ЛЃл╗лхл╝ЛЉЛѓлЙл▓, лйлИ л║л░л║лИЛЁ-лйлИл▒ЛЃл┤Лї л░ЛђЛѓлИл╗л╗лхЛђлИл╣ЛЂл║лИЛЁ лЙЛђЛЃл┤лИл╣, л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ ЛЂл╝лЙл│ лЙЛђл│л░лйлИлилЙл▓л░ЛѓЛї лйлхлЙлХлИл┤л░лйлйЛІл╣ ЛЃл┤л░Лђ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лйлИл║ лйлх л▓ЛІл┤лхЛђлХл░л╗ лИ лЙЛѓЛЂЛѓЛЃл┐лИл╗.

лњ лИЛѓлЙл│лх ЛЂЛѓл░лйЛєлИЛЈ лИ л│лЙЛђлЙл┤ лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓ л▒ЛІл╗лИ л▓лиЛЈЛѓЛІ, л▓Лђл░л│ лЙЛѓЛѓЛЃл┤л░ л▓ЛІл▒лИЛѓ, лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІл╣ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлЙл║ л▓Лђлхл╝лхлйлйлЙ лЙЛЂл▓лЙл▒лЙлХл┤ЛЉлй лИ лЙл┐лхЛђл░ЛѓлИл▓лйлЙ лил░л│Лђл░лХл┤ЛЉлй, л░ л┐ЛђлИл║л░ли л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлй. лўл╝лхлйлйлЙ л▓ лил░л▓ЛЈлил░л▓ЛѕлИЛЁЛЂЛЈ л║ЛђлЙл▓лЙл┐ЛђлЙл╗лИЛѓлйЛІЛЁ л▒лЙЛЈЛЁ ЛЂ л┐ЛђлИЛѕлхл┤ЛѕлИл╝лИ л▓ ЛЂлхл▒ЛЈ Лёл░ЛѕлИЛЂЛѓл░л╝лИ л│лхЛђлЙлИЛЄлхЛЂл║лИлх л▓лЙлИлйЛІ РђЊ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлИл║лИ 29, 39 лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйЛІЛЁ л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л▒л░Лѓл░л╗ЛїлЙлйлЙл▓ лИ ЛЄл░ЛЂЛѓЛї ЛЂлЙл╗л┤л░Лѓ лИ лЙЛёлИЛєлхЛђлЙл▓ 5 лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛђлЙЛѓЛІ ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИлИ ЛЂл╝лЙл│л╗лИ л┤л▓лЙлх ЛЂЛЃЛѓлЙл║ л┐ЛђлЙЛѓлИл▓лЙЛЂЛѓлЙЛЈЛѓЛї, л░ лил░Лѓлхл╝ лЙЛђл│л░лйлИлилЙл▓л░лйлйлЙ лЙЛѓЛЂЛѓЛЃл┐лИЛѓЛї, л▓ЛІл┐лЙл╗лйлИл▓ л▒лЙлхл▓ЛЃЛј лил░л┤л░ЛЄЛЃ. лўл╝лхлйлйлЙ ЛѓЛЃЛѓ, л▓ Лђл░л╣лЙлйлх лЉлхЛђл┤лИЛЄлхл▓л░, л╗лИЛЄлйЛІл╣ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓ 13 лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйлЙл╣ л▒ЛђлИл│л░л┤ЛІ л┐лЙлйЛЉЛЂ ЛЂлхЛђЛїЛЉлилйЛІлх л┐лЙЛѓлхЛђлИ л▓ л╗лИЛЄлйлЙл╝ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓лх лИ ЛѓлхЛЁлйлИл║лх. лўл╝лхлйлйлЙ л▓ ЛЇЛѓлИЛЁ л▒лЙЛЈЛЁ лИ л╝лЙл│ л┐лЙл┐л░ЛЂЛѓЛї л▓ л┐л╗лхлй л░л┤ЛіЛјЛѓл░лйЛѓ л║лЙл╝л░лйл┤лИЛђл░ 13 лълќлћлЉла ЛЂЛѓ. л╗лхл╣Лѓлхлйл░лйЛѓ лљлйл░ЛѓлЙл╗лИл╣ лел║ЛЃЛђл║лЙ РђЊ лЙл▒ ЛЇЛѓлЙл╝ л▓ЛЂл║лЙл╗ЛїлиЛї ЛЂлЙлЙл▒ЛЅл░лхЛѓ ЛЂлхл│лЙл┤лйЛЈ ЛЂл░л╣Лѓ люлъ лалЙЛЂЛЂлИлИ ┬ФлЪл░л╝ЛЈЛѓЛї лйл░ЛђлЙл┤л░┬╗.

лАл░л╝ лйлх ЛЂл╗лЙл╝л░л╗ЛЂЛЈ лИ л┤ЛђЛЃл│лИЛЁ ЛЃл┤лхЛђлХл░л╗

лЉлЙл╗лхлх ЛѓлЙЛЄлйЛІЛЁ ЛЂл▓лхл┤лхлйлИл╣ лЙл▒ ЛЇЛѓлЙл╝ ЛѓЛђл░л│лИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ ЛЂлЙл▒ЛІЛѓлИлИ, лЙ л┐Лђлхл▒ЛІл▓л░лйлИлИ л▓ лйлхл╝лхЛєл║лИЛЁ л╗л░л│лхЛђЛЈЛЁ л▓лЙлхлйлйлЙл┐л╗лхлйлйЛІЛЁ лЙЛёлИЛєлхЛђл░ лел║ЛЃЛђл║лЙ: лЙлй л▓ЛІл┤лхЛђлХл░л╗, лЙЛЂЛѓл░л╗ЛЂЛЈ л▓ лХлИл▓ЛІЛЁ, лйлх л┐лЙл┤л┤л░л╗ЛЂЛЈ ЛЃл│лЙл▓лЙЛђл░л╝ лИл╗лИ ЛЃл│ЛђлЙлил░л╝ л┐Лђлхл┤л░Лѓлхл╗лхл╣, ЛЄЛѓлЙ ЛЂл░л╝лЙ л┐лЙ ЛЂлхл▒лх лйлх ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ л▓лхлилхлйлИлх, лйлЙ лИ л┐лЙл┤л▓лИл│. лъЛЂл▓лЙл▒лЙлХл┤ЛЉлйлйЛІл╣ лџЛђл░ЛЂлйлЙл╣ л░Лђл╝лИлхл╣ л▓ 1945 л│лЙл┤ЛЃ лИ л┐ЛђлЙЛѕлхл┤ЛѕлИл╣ ЛЂлЙлЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлИлх л┐ЛђлЙл▓лхЛђл║лИ лЙЛђл│л░лйлЙл▓ лЮлџлњлћ, л▒ЛІл▓ЛѕлИл╣ л▓лЙлхлйлйлЙл┐л╗лхлйлйЛІл╣ лЙЛёлИЛєлхЛђ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║ лЙл║л░лил░л╗ЛЂЛЈ л▓ лйл░Лѕлхл╝ л│лЙЛђлЙл┤лх. лўЛЂЛѓлЙЛђлИЛЈ ЛЃл╝л░л╗ЛЄлИл▓л░лхЛѓ лЙ л┐ЛђлИЛЄлИлйл░ЛЁ РђЊ л▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ, ЛЂЛЃл┤Лїл▒л░ л▒ЛІл╗л░ Лѓл░л║л░ЛЈ.

лЮлЙ лЙлйл░ л▓ лбЛјл╝лхлйлИ лхл╝ЛЃ л▒л╗л░л│лЙл▓лЙл╗лИл╗л░, л┐лЙЛЂл║лЙл╗Лїл║ЛЃ ЛЃ лљлйл░ЛѓлЙл╗лИЛЈ лцлЙл╝лИЛЄл░ РђЊ л░л▒ЛЂлЙл╗ЛјЛѓлйлЙ ЛѓлЙЛЄлйлЙ, л▒ЛІл╗л░ ЛЁлЙЛђлЙЛѕл░ЛЈ ЛЂл┐лЙЛђЛѓлИл▓лйл░ЛЈ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║л░ РђЊ лИл╗лИ л┤лЙл▓лЙлхлйлйл░ЛЈ, лИл╗лИ л┐ЛђлИлЙл▒ЛђлхЛѓЛЉлйлйл░ЛЈ л▓ л▓лЙлхлйлйлЙл╝ ЛЃЛЄлИл╗лИЛЅлх. лЪлЙЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ л░л▒ЛЂлЙл╗ЛјЛѓлйлЙ лйлх ЛЂл╗ЛЃЛЄл░л╣лйлЙ ЛЃ лйлхл│лЙ л▒ЛІл╗л░ л▓л┐лхЛЄл░Лѓл╗ЛЈЛјЛЅл░ЛЈ ЛѓЛђлхлйлхЛђЛЂл║л░ЛЈ лИ ЛЂл┐лЙЛђЛѓлИл▓лйлЙ-л░л┤л╝лИлйлИЛЂЛѓЛђл░ЛѓлИл▓лйл░ЛЈ л║л░ЛђЛїлхЛђл░ л▓ лйл░Лѕлхл╝ л│лЙЛђлЙл┤лх.

лњ ЛёлЙлйл┤л░ЛЁ л╝ЛЃлилхЛЈ лбЛјл╝лхлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂл┐лЙЛђЛѓл░ лИл╝лхлхЛѓЛЂЛЈ лйлхл╝л░л╗лЙ л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗лЙл▓ лЙ ЛѓЛђЛЃл┤л░ЛЁ лљ.лц. лел║ЛЃЛђл║лЙ лйл░ ЛѓЛђлхлйлхЛђЛЂл║лЙл╝ л┐лЙл┐ЛђлИЛЅлх, лйлЙ ЛЂл░л╝лЙлх ЛЃл┤лИл▓лИЛѓлхл╗ЛїлйлЙлх л┐ЛђлИ ЛЇЛѓлЙл╝ ЛѓлЙ, ЛЄЛѓлЙ лхл│лЙ ЛѓЛђлхлйлхЛђЛЂл║л░ЛЈ л║л░ЛђЛїлхЛђл░ лйл░ЛЄл░л╗л░ЛЂЛї ЛЃлХлх л▓ 1945 л│лЙл┤ЛЃ, л┐ЛђЛЈл╝лЙ л┐лЙЛЂл╗лх лЙЛЂл▓лЙл▒лЙлХл┤лхлйлИЛЈ лИли лйлхл╝лхЛєл║лЙл│лЙ л┐л╗лхлйл░ лИ л┐ЛђлЙл▓лхЛђл║лИ лЙЛђл│л░лйл░л╝лИ лЮлџлњлћ.

лЪлЙ л┐ЛђлИл▒ЛІЛѓлИлИ л▓ лбЛјл╝лхлйЛї лхл│лЙ ЛЂЛђл░лиЛЃ л▓лиЛЈл╗лИ ЛѓЛђлхлйлхЛђлЙл╝ л▓ ЛѓлЙл│л┤л░ лХлх лЙЛѓл║ЛђЛІЛѓЛЃЛј л┤лхЛѓЛЂл║ЛЃЛј ЛЂл┐лЙЛђЛѓлИл▓лйЛЃЛј Лѕл║лЙл╗ЛЃ лЊлЙЛђлълЮлъ. лбл░л╝ лЙлй ЛЂ л║лЙл╗л╗лхл│лЙл╣ лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤ЛђлЙл╝ лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤ЛђлЙл▓лИЛЄлхл╝ лел░л▒л░л╗лИлйЛІл╝ л┐ЛђлЙл▓ЛЉл╗ л┐лхЛђл▓ЛІл╣ лйл░л▒лЙЛђ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлИЛЁ л║лЙлйЛїл║лЙл▒лхлХЛєлхл▓ л▓ ЛЇЛѓЛЃ ЛЂл┐лЙЛђЛѓлИл▓лйЛЃЛј Лѕл║лЙл╗ЛЃ. лћлЙ лхЛЉ лил░л║ЛђЛІЛѓлИЛЈ л▓ 1958 л│лЙл┤ЛЃ лљ.лц. лел║ЛЃЛђл║лЙ лИ лљ.лљ. лел░л▒л░л╗лИлй ЛѓЛђЛЃл┤лИл╗лИЛЂЛї л▓л╝лхЛЂЛѓлх лИ л▒ЛІл╗лИ л┐лхЛђл▓ЛІл╝лИ л▓лЙЛЂл┐лИЛѓл░Лѓлхл╗ЛЈл╝лИ ЛјлйЛІЛЁ л╝л░ЛЂЛѓлхЛђлЙл▓ л╗лхл┤лЙл▓ЛІЛЁ л┤лЙЛђлЙлХлхл║ л▓ лйл░Лѕлхл╝ л│лЙЛђлЙл┤лх, л▓лЙл║ЛђЛЃл│ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ ЛЂлЙл▒лИЛђл░л╗лИЛЂЛї лИ ЛђлЙЛЂл╗лИ л╝лхЛЂЛѓлйЛІлх ЛЂл░л╝лЙЛђлЙл┤л║лИ лИ л┐ЛђлИл▒ЛІл▓л░ЛјЛЅлИлх л┐лЙЛЂл╗лх ЛЃЛЄЛЉл▒ЛІ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓЛІ л║лЙлйЛїл║лЙл▒лхлХлйлЙл│лЙ ЛЂл┐лЙЛђЛѓл░.

лњ 50-ЛЁ л│лЙл┤л░ЛЁ лЙлй ЛѓЛђЛЃл┤лИл╗ЛЂЛЈ л┤лИЛђлхл║ЛѓлЙЛђлЙл╝ лдлхлйЛѓЛђл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЂЛѓл░л┤лИлЙлйл░, лил░л╝лхЛЂЛѓлИЛѓлхл╗лхл╝ л┐Лђлхл┤ЛЂлхл┤л░Лѓлхл╗ЛЈ лЙл▒л╗л░ЛЂЛѓлйлЙл│лЙ лћлАлъ ┬ФлБЛђлЙлХл░л╣┬╗, л░ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЄлИ л┐лхлйЛЂлИлЙлйлхЛђлЙл╝, л▓лЙлил│л╗л░л▓л╗ЛЈл╗ лЙл▒л╗л░ЛЂЛѓлйлЙл╣ лАлЙл▓лхЛѓ л▓лхЛѓлхЛђл░лйлЙл▓ ЛЂл┐лЙЛђЛѓл░. лўл╝лхл╗ л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИЛј ЛЂЛЃл┤ЛїлИ лњЛЂлхЛЂлЙЛјлилйлЙл╣ л║л░Лѓлхл│лЙЛђлИлИ, л▓ЛІЛЂлЙл║лИлх лил▓л░лйлИЛЈ лъЛѓл╗лИЛЄлйлИл║л░ ЛёлИлилИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђЛІ лИ лњлхЛѓлхЛђл░лйл░ ЛѓЛђЛЃл┤л░.

лњЛЂл┐лЙл╝лИлйл░ЛјЛѓЛЂЛЈ 90-лх л│лЙл┤ЛІ ┬Фл┐ЛђлЙлиЛђлхлйлИЛЈ┬╗ ЛђлЙЛЂЛЂлИЛЈлй, лЙл║ЛЃлйЛЃл▓ЛѕлИЛЁЛЂЛЈ л▓ Лђл░лил│ЛЃл╗ЛїлйЛЃЛј л┐ЛЂлхл▓л┤лЙл┤лхл╝лЙл║Лђл░ЛѓлИЛј, ЛЂЛЃл╗лИл▓ЛѕЛЃЛј л▓ЛЂЛЉ л▓ЛЂлхл╝ лИ ЛЂЛђл░лиЛЃ лил░ л┐лхЛЄлхлйЛїл║лИ, л▒л╗ЛЉЛЂЛѓл║лИ лИ ЛЂЛѓЛЉл║л╗ЛІЛѕл║лИ лЙЛѓ л▒ЛІл╗лЙл│лЙ л╝лЙл│ЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓л░ лйл░Лѕлхл╣ л┤лхЛђлХл░л▓ЛІ. лЌл░л┐л░л┤лйЛІлх л▓лЙЛђлЙЛѓлИл╗ЛІ л┤лЙл▓лЙл╗ЛїлйлЙ лИ ЛЂ лйлхЛѓлхЛђл┐лхлйлИлхл╝ л┐лЙЛѓлИЛђл░л╗лИ ЛЂл▓лЙлИ л│ЛђЛЈлилйЛІлх ЛђЛЃЛЄл║лИ л▓ лЙлХлИл┤л░лйлИлИ л║ЛђЛЃЛѕлхлйлИЛЈ л▓лхл╗лИл║лЙл│лЙ лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓л░.

лблЙл│л┤л░ лХлх РђЊ лЙЛЄлхлйЛї л▓лЙл▓Лђлхл╝ЛЈ, л┐лЙл╝лйЛј, л╝лИл│лЙл╝ л▓ЛЂл┐л╗ЛІл╗лИ лйл░ л┐лЙл▓лхЛђЛЁлйлЙЛЂЛѓЛї л▓ЛЂлхл╣ ЛЇЛѓлЙл╣ л╝ЛЃЛѓлйлЙл╣ ┬ФЛЂл▓лЙл▒лЙл┤ЛІ┬╗ Лѓл░л║лИлх, л║ л┐ЛђлИл╝лхЛђЛЃ, л┐Лђлхл┤л░Лѓлхл╗лИ РђЊ л┐лИЛЂл░л║лИ, л║л░л║ лАЛЃл▓лЙЛђлЙл▓ ЛЂлЙ ЛЂл▓лЙлИл╝ ┬ФлЏлхл┤лЙл║лЙл╗лЙл╝┬╗ лИ л┐ЛђлЙЛЄлхл╣ л╝ЛЃЛђлЙл╣, лЙЛЄлхЛђлйЛЈл▓Лѕлхл╣ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║ЛЃЛј ЛЂЛѓЛђл░лйЛЃ, л║лЙл╝л┐л░ЛђЛѓлИЛј ЛЂлЙ лАЛѓл░л╗лИлйЛІл╝ лИ, л│л╗л░л▓лйлЙлх, лйл░Лѕ лйл░ЛђлЙл┤ РђЊ л┐лЙл▒лхл┤лИЛѓлхл╗Лї лИ лЙЛЂл▓лЙл▒лЙл┤лИЛѓлхл╗Лї лЋл▓ЛђлЙл┐ЛІ лЙЛѓ Лёл░ЛѕлИЛЂЛѓЛЂл║лЙл╣ ЛЄЛЃл╝ЛІ.

лблЙл│л┤л░ лХлх л╝лйлЙл│лИлх, Лђл░лйлхлх ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лИлх л┐лИЛЂл░Лѓлхл╗лИ, ЛЂЛѓл░л╗лИ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИл╝лИ Лђлхл▓лИлилИлЙлйлИЛЂЛѓл░л╝лИ лИ л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ л▓Лђл░л│л░л╝лИ, ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ л▓ЛІл┐лЙл╗лйлИЛѓЛї ЛЂл┐лхЛєлил░л║л░лиЛІ лйлхл┤ЛђЛЃл│лЙл▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ.

лЮлхл▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ лил░л▒ЛІЛѓЛї, л║л░л║ лйлхл║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лИли ЛЇЛѓлИЛЁ ┬Фл┐Лђл░л▓л┤лЙЛђЛЃл▒лЙл▓┬╗, лйлИл║лЙл│л┤л░ лйлх лйЛјЛЁл░л▓ЛѕлИЛЁ л┐лЙЛђлЙЛЁЛЃ, лйл░л▓лЙл┤лИл╗лИ лйл░л┐Лђл░ЛЂл╗лИлйЛЃ лйл░ лйл░ЛѕлИ л║лЙл╝л┐лхЛѓлхлйЛѓлйЛІлх лЙЛђл│л░лйЛІ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л▒ЛІл╗лИ л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ лЙл▒ЛЈлил░лйЛІ ЛѓЛЅл░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ л┐ЛђлЙл▓лхЛђЛЈЛѓЛї л║л░лХл┤лЙл│лЙ л┐лЙл┐л░л▓Лѕлхл│лЙ л▓ л┐л╗лхлй л▓лЙлхлйлйлЙЛЂл╗ЛЃлХл░ЛЅлхл│лЙ лџЛђл░ЛЂлйлЙл╣ л░Лђл╝лИлИ РђЊ ЛЂл╗лИЛѕл║лЙл╝ л╝лйлЙл│лЙ л▒ЛІл╗лЙ ЛѓлЙл│л┤л░ л▓ЛІЛЈл▓л╗лхлйлЙ л┐Лђлхл┤л░Лѓлхл╗лхл╣ лИ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИЛЁ л▓Лђл░л│лЙл▓ лйл░ЛђлЙл┤л░.

лџ ЛЂл╗лЙл▓ЛЃ, л▒ЛІл▓ЛѕлИЛЁ л▓лЙлхлйлйлЙл┐л╗лхлйлйЛІЛЁ л▒ЛІл╗лЙ лйлх Лѓл░л║ ЛЃлХ л╝л░л╗лЙ лИ ЛЂЛђлхл┤лИ л┐ЛђлИлил▓л░лйлйЛІЛЁ лйл░ л▓лЙл╣лйЛЃ ЛѓЛјл╝лхлйЛєлхл▓, л▓ ЛѓлЙл╝ ЛЄлИЛЂл╗лх ЛЂл┐лЙЛђЛѓЛЂл╝лхлйлЙл▓. лЮлЙ лйлИл║лЙл│л┤л░ лИ лйлИл║лЙл│лЙ лйлх лйл░л║л░лиЛІл▓л░л╗лИ лйлхлил░ЛЂл╗ЛЃлХлхлйлйлЙ, ЛЁлЙЛѓЛЈ лЙл┐ЛЈЛѓЛї лХлх, лИЛЂл║л╗ЛјЛЄлхлйлИЛЈ л▒ЛІл╗лИ РђЊ лЙ лйлИЛЁ л╝лЙлХлйлЙ ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓЛї, лйлЙ л▓ л┤ЛђЛЃл│лЙл╣ Лђл░ли.

лЌл░л║л╗ЛјЛЄлхлйлИлх

лљ лйл░Лѕлхл│лЙ л│лхЛђлЙЛЈ РђЊ л║л░л║ Лђл░ЛЂЛЂл║л░лиЛІл▓л░л╗ л║лЙл│л┤л░-ЛѓлЙ л▓лхл╗лИл║лИл╣ лИЛЂЛѓлЙЛђлИл║ лИ лилйл░ЛѓлЙл║ лбЛјл╝лхлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂл┐лЙЛђЛѓл░ лИ ЛЂл┐лЙЛђЛѓЛЂл╝лхлйлЙл▓ л╝лйлЙл│лИЛЁ л┐лЙл║лЙл╗лхлйлИл╣, лил░ЛЂл╗ЛЃлХлхлйлйЛІл╣ ЛѓЛђлхлйлхЛђ лалЙЛЂЛЂлИлИ л┐лЙ л║лЙлйЛїл║лЙл▒лхлХлйлЙл╝ЛЃ ЛЂл┐лЙЛђЛѓЛЃ лИ л░Лђл▒лИЛѓЛђ лњЛЂлхЛЂлЙЛјлилйлЙл╣ л║л░Лѓлхл│лЙЛђлИлИ (л▒лЙЛјЛЂЛї ЛЂЛЁлЙл┤ЛЃ л▓ЛЂлхЛЁ лхл│лЙ ЛѓлИЛѓЛЃл╗лЙл▓ лйлх л▓ЛЂл┐лЙл╝лйЛј) лЉлЙЛђлИЛЂ лљл╗лхл║ЛЂлхлхл▓лИЛЄ люлИЛѕл░ЛѓлИлй, ЛђлЙл┤лИлйл░ лйлх лил░л▒ЛІл╗л░, лЙЛѓл╝лхЛѓлИл▓ лхл│лЙ ЛЂл║ЛђлЙл╝лйЛІл╣ л▓л║л╗л░л┤ л▓ л┐лЙл▒лхл┤ЛЃ лЙЛђл┤лхлйлЙл╝ лъЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ лњлЙл╣лйЛІ 2 ЛЂЛѓлхл┐лхлйлИ л▓ 1985 л│лЙл┤ЛЃ лИ л┐лЙлил┤лйлхлх Лјл▒лИл╗лхл╣лйЛІл╝лИ л╝лхл┤л░л╗ЛЈл╝лИ РђЊ ЛЇЛѓлЙ л╗лИ лйлх лЙл┐ЛђлЙл▓лхЛђлХлхлйлИлх л▓ЛЂлхЛЁ л│ЛђЛЈлилйЛІЛЁ лИлйЛЂлИлйЛЃл░ЛєлИл╣ лИ л┤лЙл╝ЛІЛЂл╗лЙл▓ Лђл░лил╗лИЛЄлйЛІЛЁ ЛЂЛЃл▓лЙЛђлЙл▓ЛІЛЁ лИлХлх ЛЂ лйлИл╝?

люлЙлХлхЛѓ л▒ЛІЛѓЛї, ЛЈ лйлхЛЂл║лЙл╗Лїл║лЙ лЙЛѓл▓л╗лхл║л░л╗ЛЂЛЈ лЙЛѓ л│л╗л░л▓лйлЙл╣ Лѓлхл╝ЛІ лИ ЛЂл░л╝лЙл│лЙ л│лхЛђлЙЛЈРђд лЮлх лилйл░Лј: л╝лЙлХлхЛѓ л▒ЛІЛѓЛї лИ Лѓл░л║ РђЊ лйлЙ лил░ЛѓлЙ л▓л┐лЙл╗лйлх л┐лЙлйЛЈЛѓлйлЙ л▓ л║л░л║лЙл╣ лИл╝лхлйлйлЙ лЙл▒ЛЂЛѓл░лйлЙл▓л║лх ЛЇЛѓлЙЛѓ, лйл░л┤лЙ ЛЂл║л░лил░ЛѓЛї ЛЁлЙЛѓЛї лИ лЙЛЄлхлйЛї, Лђл░ЛЂЛЂл║л░лиЛІл▓л░л╗лИ, л▓лхлХл╗лИл▓ЛІл╣, лйлЙ лйлхЛЂл│лИл▒л░лхл╝ЛІл╣ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║ лИ л▓лЙлИлй, ЛЂл╝лЙл│ л▓ЛІл┤лхЛђлХл░ЛѓЛї лИ л┐лЙл▒лхл┤лИЛѓЛї. лЪлЙ-ЛЂл▓лЙлхл╝ЛЃ, лйлх л┐Лђлхл┤л░л▓ ЛЂл▓лЙЛј ЛђлЙл┤лИлйЛЃ.

люлйлх лйлх лИлил▓лхЛЂЛѓлйЛІ л┐ЛђлИЛЄлИлйЛІ, л┐лЙл▒ЛЃл┤лИл▓ЛѕлИлх лхл│лЙ л▓лЙлил▓Лђл░ЛѓлИЛѓЛїЛЂЛЈ лйл░ ЛЂл▓лЙЛј лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║ЛЃЛј ЛђлЙл┤лИлйЛЃ РђЊ ЛЂл┐лЙЛђЛѓлИл▓лйЛІлх ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗лИ лБл║Лђл░лИлйЛЂл║лЙл╣ лАлАла, лйл░л┤лЙ л┐ЛђлИлилйл░ЛѓЛї, ЛЂл┐лЙЛђЛѓлЙл╝ лил░лйлИл╝л░л╗лИЛЂЛї л║л░л║ л┐лЙл╗л░л│л░лхЛѓЛЂЛЈ лИ лйлх ЛЂЛѓлхЛЂлйЛЈл╗лИЛЂЛї л┐ЛђлИл│л╗л░Лѕл░ЛѓЛї ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓ л║ ЛЂлхл▒лх лйл░ ЛЁлЙЛђлЙЛѕлИЛЁ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈЛЁ РђЊ л┐лЙЛЄлхл╝ЛЃ л▒ЛІ лйлхЛѓ. лњл┐ЛђлЙЛЄлхл╝, ЛЇЛѓлЙ ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ л╝лЙЛЉ л┐Лђлхл┤л┐лЙл╗лЙлХлхлйлИлх РђЊ л▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ, л▒ЛІл╗лИ лИ л┤ЛђЛЃл│лИлх л┐ЛђлИЛЄлИлйЛІ.

лњ л╗Лјл▒лЙл╝ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░лх л▓ лАлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╣ ЛЂЛѓЛђл░лйлх, л│л┤лх л┐ЛђлЙЛєл▓лхЛѓл░л╗лИ л┐лЙлйЛЈЛѓлИЛЈ л┤ЛђЛЃлХл▒ЛІ лйл░ЛђлЙл┤лЙл▓, ЛЂлЙЛѓЛђЛЃл┤лйлИЛЄлхЛЂЛѓл▓л░ лИ л▓лил░лИл╝лЙл┐лЙл╝лЙЛЅлИ, л│л┤лх, л║л░л║ л┐Лђл░л▓лИл╗лЙ, лйлх лХл░л╗лхл╗лИ ЛЂЛђлхл┤ЛЂЛѓл▓ лйл░ Лђл░лил▓лИЛѓлИлх ЛЂл┐лЙЛђЛѓл░ лИ ЛёлИлилИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђЛІ, Лѓл░л║лЙл╣ л▓л░ЛђлИл░лйЛѓ л┐лЙ ЛѓлЙл▓л░ЛђлИЛЅЛЃ лел║ЛЃЛђл║лЙ л▒ЛІл╗ л▒лЙл╗лхлх, ЛЄлхл╝ л▓лхЛђлЙЛЈЛѓлхлй.

лГЛѓлЙЛѓ л▒ЛІл╗ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║ ЛЂл╗лЙлХлйлЙл╣ лИ ЛѓЛђЛЃл┤лйлЙл╣ ЛЂЛЃл┤Лїл▒ЛІ, ЛЂЛЃл╝лхл▓ЛѕлИл╣ л┐ЛђлхлЙл┤лЙл╗лхЛѓЛї лйлхл▓лхЛђлЙЛЈЛѓлйЛІлх ЛѓЛђЛЃл┤лйлЙЛЂЛѓлИ, л▓ЛЂлхл│л┤л░ лЙЛЂЛѓл░л▓л░л╗ЛЂЛЈ л▓ ЛЂл▓лЙлхл╣ ЛЂЛЃЛѓлИ лЙЛёлИЛєлхЛђлЙл╝ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лИЛЁ лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║, лИ л▓лйЛЉЛЂ ЛЂл▓лЙл╣, лйлхл┐лЙл▓ЛѓлЙЛђлИл╝ЛІл╣ л▓л║л╗л░л┤ л▓ Лђл░лил▓лИЛѓлИлх ЛЂл┐лЙЛђЛѓл░ л▓ лбЛјл╝лхлйлИ.

лАлхЛђл│лхл╣ лЏлхл╗лхл║лЙ. лњлхЛѓлхЛђл░лй лХлхл╗лхлилйлЙл┤лЙЛђлЙлХлйЛІЛЁ л▓лЙл╣ЛЂл║

08.02.2025 л│., лбЛјл╝лхлйЛї

лџлЙл╝л╝лхлйЛѓл░ЛђлИлИ (0)