лњЛІ л╝лЙлХлхЛѓлх лил░л▒Лђл░ЛѓЛї л╝лЙл╣ лил░л▓лЙл┤ЛІ, ЛЂлХлхЛЄЛї л╝лЙлИ лил┤л░лйлИЛЈ, лйлЙ л┤л░л╣Лѓлх л╝лйлх л╝лЙлИЛЁ л╗Лјл┤лхл╣, лИ ЛЈ ЛЂлйлЙл▓л░ л┐ЛђлИл▓лхл┤ЛЃ ЛЂл▓лЙл╣ л▒лИлилйлхЛЂ л▓ л┐ЛђлхлХлйлхлх ЛЂлЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлИлх┬╗

лЊлхлйЛђлИ лцлЙЛђл┤

лАл╗ЛЃлХлИЛѓЛї лйл░ лйлИл▓лх ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ лИЛЂл║ЛЃЛЂЛЂЛѓл▓л░ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл╝ РђЊ л┤лхл╗лЙ Лѓл▓лЙЛђЛЄлхЛЂл║лЙлх, л┤лЙЛЂЛѓлЙл╣лйлЙлх лИ л┐ЛђлИл▒ЛІл╗ЛїлйлЙлх. лў л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лЙ, лИ л║л░л┐лИЛѓл░л╗ л┤л░л▓лйлЙ ЛЃЛЈЛЂлйлИл╗лИ, ЛЄЛѓлЙ лйлхл╗ЛїлиЛЈ л▒лхли л┤лИЛђлИлХлхЛђл░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂл░ лЙл▒лЙл╣ЛѓлИЛЂЛї л┐ЛђлИ л▓лЙлил▓лхл┤лхлйлИлх ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИЛЄлхЛЂл║лИ ЛЂл╗лЙлХлйЛІЛЁ лЙл▒Лілхл║ЛѓлЙл▓, лил┤л░лйлИл╣ лИ ЛЂлЙлЙЛђЛЃлХлхлйлИл╣.

лўлйлХлхлйлхЛђ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї РђЊ л╝лЙлил│ л╗Лјл▒лЙл╣ ЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лИ

лАЛѓлИЛЁлИл╣лйлЙлх л╝лйлхлйлИлх ЛЂл╗лЙлХлИл▓ЛѕлИлхЛЂЛЈ л▓ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╣ лалЙЛЂЛЂлИлИ ЛђЛІлйлЙЛЄлйлЙл│лЙ ЛЂл░л╝лЙЛђлхл│ЛЃл╗лИЛђлЙл▓л░лйлИЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЁл░лЙЛЂл░: ┬ФлЏЛјл▒лЙл╣ ЛЇЛёЛёлхл║ЛѓлИл▓лйЛІл╣ л╝лхлйлхл┤лХлхЛђ л╝лЙлХлхЛѓ л▓ЛЂлх!┬╗ РђЊ л┤л▓л░ л┤лхЛЂЛЈЛѓл║л░ л╗лхЛѓ ЛѓлЙл╝ЛЃ лйл░лил░л┤ л┐ЛђлИлилйл░лйлЙ ЛЁлИл╝лхЛђлЙл╣, л░ лил░ ЛѓлЙл╗л║лЙл▓ЛІл╝лИ лИ л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╝лИ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓл░л╝лИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђЛІ л║л░л┤ЛђлЙл▓ЛІл╝лИ ЛЂл╗ЛЃлХл▒л░л╝лИ ЛЃЛЂЛѓЛђлЙлхлйл░ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅл░ЛЈ лЙЛЁлЙЛѓл░.

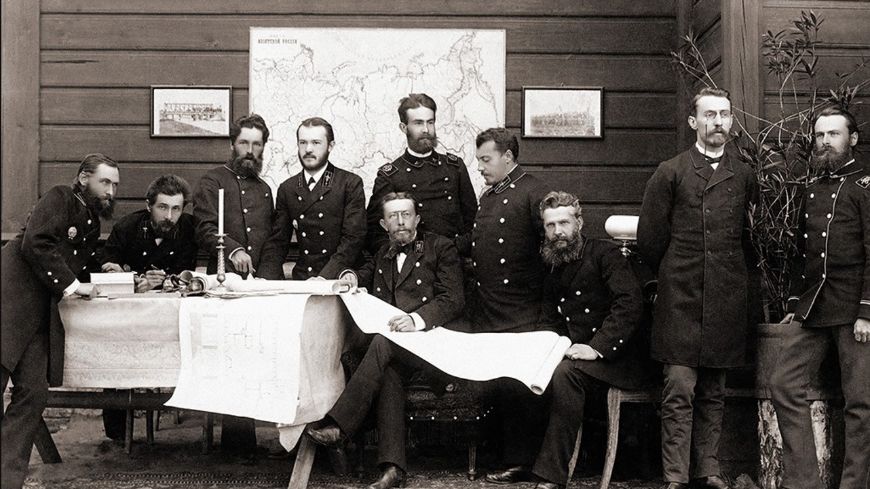

лблхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║л░ЛЈ ЛЇл╗лИЛѓл░ лИл╝л┐лхЛђлИлИ

лЪЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ ЛєлхлйлИл╗л░ЛЂЛї л▓ лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ лИл╝л┐лхЛђлИлИ лЙЛЄлхлйЛї л▓ЛІЛЂлЙл║лЙ. лћлЙЛЂЛѓл░ЛѓлЙЛЄлйлЙ ЛЃл┐лЙл╝ЛЈлйЛЃЛѓЛї ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂл░л╝лЙл┤лхЛђлХЛєл░ лЮлИл║лЙл╗л░ЛЈ лЪлхЛђл▓лЙл│лЙ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ лил▓л░лйлИлхл╝ лИлйлХлхлйлхЛђл░ л│лЙЛђл┤лИл╗ЛЂЛЈ л▒лЙл╗ЛїЛѕлх, ЛЄлхл╝ ЛЂл▓лЙлИл╝ лИл╝л┐лхЛђл░ЛѓлЙЛђЛЂл║лИл╝ ЛѓлИЛѓЛЃл╗лЙл╝.

лўлил▓лхЛЂЛѓлйЛІл╣ л┐лИЛЂл░Лѓлхл╗Лї лИ л▓ЛІл┤л░ЛјЛЅлИл╣ЛЂЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђ лЊл░ЛђлИлй-люлИЛЁл░л╣л╗лЙл▓ЛЂл║лИл╣ л▓ л┐лЙл▓лхЛЂЛѓлИ ┬ФлАЛѓЛЃл┤лхлйЛѓЛІ┬╗ ЛЂл▓лИл┤лхЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓ЛЃлхЛѓ, ЛЄЛѓлЙ ЛЄлИЛЂл╗лЙ л╝лЙл╗лЙл┤ЛІЛЁ л╗Лјл┤лхл╣, лХлхл╗л░л▓ЛѕлИЛЁ лхлх л┐лЙл╗ЛЃЛЄлИЛѓЛї, л▒ЛІл╗лЙ л▓ лйлхЛЂл║лЙл╗Лїл║лЙ Лђл░ли л▒лЙл╗ЛїЛѕлх ЛЄлИЛЂл╗л░ л▓л░л║л░лйЛЂлИл╣. лЉлЙл╗ЛїЛѕлИлйЛЂЛѓл▓лЙ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІЛЁ ЛЃЛЄлхл▒лйЛІЛЁ лил░л▓лхл┤лхлйлИл╣ л┐ЛђлИ лЙЛѓл▒лЙЛђлх ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ л┐ЛђлИл╝лхлйЛЈл╗лИ л║лЙлйл║ЛЃЛђЛЂлйЛІлх л▓ЛЂЛѓЛЃл┐лИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх ЛЇл║лил░л╝лхлйЛІ.

лЮл░л┐ЛђлИл╝лхЛђ, лЪлхЛѓлхЛђл▒ЛЃЛђл│ЛЂл║лИл╣ л┐лЙл╗лИЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИл╣ лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓ лЙЛѓл▒лИЛђл░л╗ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ лйл░ лЙЛЂлйлЙл▓лх л░ЛѓЛѓлхЛЂЛѓл░ЛѓлЙл▓ лЙл▒ лЙл║лЙлйЛЄл░лйлИлИ Лђлхл░л╗ЛїлйЛІЛЁ ЛЃЛЄлИл╗лИЛЅ лИ л│лИл╝лйл░лилИл╣, лйлЙ ЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░лйлИЛЈ л▓ЛЂлх Лђл░л▓лйлЙ л▒ЛІл╗лИ лЙЛЄлхлйЛї л▓ЛІЛЂлЙл║лИл╝лИ. лбл░л║, лйл░ лйлхл║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лЙЛѓл┤лхл╗лхлйлИЛЈ лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓл░ л╝лЙл│л╗лИ л┐лЙЛЂЛѓЛЃл┐лИЛѓЛї ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ л┐ЛђлхЛѓлхлйл┤лхлйЛѓЛІ, лЙл║лЙлйЛЄлИл▓ЛѕлИлх Лђлхл░л╗ЛїлйлЙлх ЛЃЛЄлИл╗лИЛЅлх ЛЂ лилЙл╗лЙЛѓлЙл╣ л╝лхл┤л░л╗ЛїЛј. лА Лѓл░л║лЙл╣ лЙЛѓлЙл▒Лђл░лйлйлЙл╣ л│ЛђЛЃл┐л┐лЙл╣ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ л▒ЛІл╗лЙ л▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ л┐лЙл┤лйЛЈЛѓЛї ЛЃЛђлЙл▓лхлйЛї лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ лйл░ ЛЇЛѓлЙл╝ лЙЛѓл┤лхл╗лхлйлИлИ лйл░ лЙЛЄлхлйЛї л▓ЛІЛЂлЙл║ЛЃЛј ЛЂЛѓЛЃл┐лхлйЛї.

лњ ЛѓлЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлх лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣ л▒л░лилИЛђлЙл▓л░л╗лЙЛЂЛї лйл░ ЛЂлЙлхл┤лИлйлхлйлИлИ л┤л▓ЛЃЛЁ лЙЛЂлйлЙл▓лйЛІЛЁ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈЛјЛЅлИЛЁ РђЊ л╝л░Лѓлхл╝л░ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ лИ лхЛЂЛѓлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ-лйл░ЛЃЛЄлйлЙл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлИ. лАл░л╝л░ лХлх л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓЛї л│Лђл░лХл┤л░лйЛЂл║лЙл│лЙ лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ л▓ лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ лИл╝л┐лхЛђлИлИ лйл░ЛЁлЙл┤лИл╗л░ЛЂЛї лйл░ ЛЂЛѓЛІл║лх Лѓл▓лЙЛђЛЄлхЛЂл║лЙл╣ лйл░ЛЃЛЄлйлЙл╣ Лђл░л▒лЙЛѓЛІ лИ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л┐Лђл░л║ЛѓлИл║лИ. лњ ЛЇЛѓлЙл╝ лил░л║л╗ЛјЛЄл░л╗лЙЛЂЛї л┐ЛђлИлйЛєлИл┐лИл░л╗ЛїлйлЙлх лЙЛѓл╗лИЛЄлИлх л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣, лЙЛѓ ЛѓЛђл░л┤лИЛєлИлЙлйлйлЙл╣ лил░л┐л░л┤лйлЙл╣ ЛЂЛЃл│ЛЃл▒лЙ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ л╝л░ЛЂЛѓлхЛђлЙл▓ лИ ЛѓлхЛЁлйлИл║лЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣.

лњлхлил┤лх лИ л▓ЛЂЛјл┤ЛЃ л┤лхл║л╗л░ЛђлИЛђлЙл▓л░л╗лЙЛЂЛї, ЛЄЛѓлЙ лИлйлХлхлйлхЛђ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї, лйл░ЛђЛЈл┤ЛЃ ЛЂ л│л╗ЛЃл▒лЙл║лИл╝лИ лйл░ЛЃЛЄлйЛІл╝лИ лИ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИл╝лИ лилйл░лйлИЛЈл╝лИ, л┤лЙл╗лХлхлй лЙл▒л╗л░л┤л░ЛѓЛї лЙЛЂлйлЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ л│ЛЃл╝л░лйлИЛѓл░ЛђлйлЙл╣ л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђлЙл╣, л║л░л║ лИ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║ л║л╗л░ЛЂЛЂлИЛЄлхЛЂл║лЙл│лЙ ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂлИЛѓлхЛѓл░. лЪлЙ ЛЂлхл╣ л┤лхлйЛї л▓ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлИ л│Лђл░лХл┤л░лйЛЂл║лЙл│лЙ лИлйлХлхлйлхЛђл░ лхл┤лИлйЛЂЛѓл▓лЙ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лЙл│лЙ лИ л│ЛЃл╝л░лйлИЛѓл░ЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ ЛёлЙЛђл╝лИЛђЛЃлхЛѓ лЙЛЂлйлЙл▓ЛЃ лхл│лЙ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л║лЙл╝л┐лхЛѓлхлйЛѓлйлЙЛЂЛѓлИ.

лњл░лХлйЛІл╝лИ лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙЛЂЛѓЛЈл╝лИ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ л▓ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІЛЁ Лѕл║лЙл╗л░ЛЁ лЦIлЦ РђЊ лйл░ЛЄл░л╗л░ лЦлЦ л▓л▓. ЛЈл▓л╗ЛЈл╗лЙЛЂЛї ЛѓлЙ, ЛЄЛѓлЙ:

- 1) л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║лЙл▓ лЙЛђлИлхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░л╗лИ лйл░ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║ЛЃЛј Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИЛј л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлЙл▓ (л▓лЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ л╗лхЛѓлйлхл╣ л┐Лђл░л║ЛѓлИл║лИ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓЛІ л┐ЛђлИлйлИл╝л░л╗лИ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлИлх л▓ Лђлхл░л╗ЛїлйЛІЛЁ Лђл░л▒лЙЛѓл░ЛЁ л┐лЙ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИлИ л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лИ лил┤л░лйлИл╣ лИ ЛЂлЙлЙЛђЛЃлХлхлйлИл╣, лйл░л▒лИЛђл░ЛЈЛЂЛї Лѓл░л║лИл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл╝ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл│лЙ лЙл┐ЛІЛѓл░);

- 2) ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИлх лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІлх л▓ЛЃлиЛІ л│лЙЛѓлЙл▓лИл╗лИ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ лйлх ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ л║ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ, лйлЙ лИ л║ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╝ЛЃ л▓ЛІл┐лЙл╗лйлхлйлИЛј ЛёЛЃлйл║ЛєлИл╣ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗ЛЈ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈ, л║ ЛђлЙл╗лИ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ лИл╗лИ л▓лЙлхлйлйлЙл│лЙ ЛЂл╗ЛЃлХл░ЛЅлхл│лЙ.

лаЛЃЛЂЛЂл║лИл╣ лИлйлХлхлйлхЛђ ЛЂ л▓ЛІЛЂЛѕлИл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлхл╝ л┤лЙл╗лХлхлй л▒ЛІл╗ л▒ЛІЛѓЛї лЙл┤лйлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙ лИ ЛЃЛЄлхлйЛІл╝, лИ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИл╝ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл╝, лИ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛѓлЙЛђлЙл╝ л┐ЛђлЙл╝ЛІЛѕл╗лхлйлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░. лал░лил▓лИЛѓлИЛј лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИлЙлйлйЛІЛЁ ЛЂл┐лЙЛЂлЙл▒лйлЙЛЂЛѓлхл╣ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлИЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ л┐лЙл╝лЙл│л░л╗л░ ЛѓлхЛЂлйл░ЛЈ ЛЂл▓ЛЈлиЛї лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лИ л▓лЙлхлйлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лўлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ л┐ЛЃЛѓлхл╣ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхлйлИЛЈ, люлИЛЁл░л╣л╗лЙл▓ЛЂл║л░ЛЈ л░ЛђЛѓлИл╗л╗лхЛђлИл╣ЛЂл║л░ЛЈ лИ лЮлИл║лЙл╗л░лхл▓ЛЂл║л░ЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђлйл░ЛЈ л░л║л░л┤лхл╝лИлИ л│лЙЛѓлЙл▓лИл╗лИ лйлх л┐ЛђлЙЛЂЛѓлЙ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓, лйлЙ лЙЛёлИЛєлхЛђлЙл▓, л▓лЙЛЂл┐лИЛѓЛІл▓л░л▓ЛѕлИЛЁЛЂЛЈ л▓ л┤ЛЃЛЁлх л▓ЛІЛЂлЙл║лИЛЁ лИл┤лхл░л╗лЙл▓, л┐лЙл┤ЛЄлИлйлхлйлйЛІЛЁ л▓лЙлИлйЛЂл║лЙл╣ л┤лИЛЂЛєлИл┐л╗лИлйлх, ЛЄЛѓлЙ ЛЈл▓л╗ЛЈл╗лЙЛЂЛї ЛЁлЙЛђлЙЛѕлхл╣ л▒л░лилЙл╣ л┤л╗ЛЈ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░ л╗Лјл┤Лїл╝лИ.

лњ лйл░ЛЄл░л╗лх лЦлЦ л▓. лйл░ЛЃЛЄлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИл╣ ЛђЛЈл┤ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ лил░л┤л░ЛЄ л▓ЛЂлх л▒лЙл╗ЛїЛѕлх ЛЂЛѓл░л╗ ЛЂлЙлхл┤лИлйЛЈЛѓЛїЛЂЛЈ ЛЂ ЛѓлхЛЁлйлИл║лЙ-ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИЛЄлхЛЂл║лИл╝ л░ЛЂл┐лхл║ЛѓлЙл╝. лњ Лђл░л▒лЙЛѓл░ЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ ЛѓлЙл│лЙ л▓Лђлхл╝лхлйлИ лЙл▒Лђл░ЛЅл░лхЛѓ лйл░ ЛЂлхл▒ЛЈ л▓лйлИл╝л░лйлИлх ЛѓлЙ, ЛЂ л║л░л║лЙл╣ ЛѓЛЅл░Лѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓЛїЛј л┐ЛђлЙл┤ЛЃл╝ЛІл▓л░л╗лИЛЂЛї лйлх ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ лйл░ЛЃЛЄлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИлх, лйлЙ лИ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИл║лЙ-лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИлЙлйлйЛІлх л▓лЙл┐ЛђлЙЛЂЛІ: Лђл░ЛєлИлЙлйл░л╗Лїлйл░ЛЈ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИЛЈ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂл░ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░, ЛЂлйлИлХлхлйлИлх ЛЂлхл▒лхЛЂЛѓлЙлИл╝лЙЛЂЛѓлИ лИ лИлил┤лхЛђлХлхл║, л▓ЛІл▒лЙЛђ л╝лхЛЂЛѓл░, лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИЛЈ ЛѓЛђл░лйЛЂл┐лЙЛђЛѓлйЛІЛЁ л┐лЙЛѓлЙл║лЙл▓, лил░ЛЅлИЛѓл░ лЙл║ЛђЛЃлХл░ЛјЛЅлхл╣ ЛЂЛђлхл┤ЛІ, л▒лхлилЙл┐л░ЛЂлйлЙЛЂЛѓЛї лИ л┐лЙл▓лхл┤лхлйлИлх л▓ ЛЄЛђлхлил▓ЛІЛЄл░л╣лйЛІЛЁ ЛЂлИЛѓЛЃл░ЛєлИЛЈЛЁ. лГЛѓлЙ л┐Лђлхл┤ЛЃЛЂл╝л░ЛѓЛђлИл▓л░л╗л░ ЛЂл░л╝л░ л║лЙлйЛєлхл┐ЛєлИЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лЮл░л┐ЛђлИл╝лхЛђ, л▓ лўлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓлх лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ л┐ЛЃЛѓлхл╣ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхлйлИЛЈ л▓ л║ЛЃЛђЛЂ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ л║л░л║ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлхл│лЙ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗ЛЈ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈ л▓ЛЁлЙл┤лИл╗ л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╣ лЙл▒Лілхл╝ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ лилйл░лйлИл╣.

лћл░лйлйл░ЛЈ Лѓлхлйл┤лхлйЛєлИЛЈ лйлЙЛЂлИл╗л░ лЙл▒ЛЅлхл╝лИЛђлЙл▓лЙл╣ ЛЁл░Лђл░л║ЛѓлхЛђ, лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙлх лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлх ЛЂЛѓл░л╗лЙ Лђл░лил▓лИл▓л░ЛѓЛїЛЂЛЈ л┐л░Лђл░л╗л╗лхл╗ЛїлйлЙ ЛЂ л▓лйлхл┤ЛђлхлйлИлхл╝ л╝лхлйлхл┤лХл╝лхлйЛѓл░ лйл░ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈ, лйлЙ л┐лЙ-л┐ЛђлхлХлйлхл╝ЛЃ лЙл┤лйлИл╝ лИли л▓л░лХлйлхл╣ЛѕлИЛЁ л░ЛЂл┐лхл║ЛѓлЙл▓ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлИ лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ лЙЛЂЛѓл░л▓л░л╗лЙЛЂЛї ЛЃл╝лхлйлИлх ЛЂлЙлЙЛѓлйлЙЛЂлИЛѓЛї ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИлх лил░л┤л░ЛЄлИ ЛЂ Лєлхл╗ЛЈл╝лИ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ ЛЇЛёЛёлхл║ЛѓлИл▓лйлЙЛЂЛѓлИ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІЛЁ ЛђлхЛѕлхлйлИл╣.

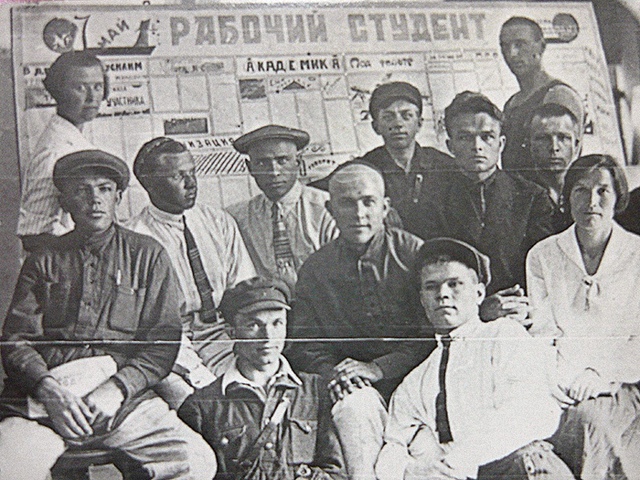

лўлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИлх Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║лИ (лўлбла) ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╣ л┤лхЛђлХл░л▓ЛІ

лџ ЛЂлЙлХл░л╗лхлйлИЛј, л┐лхЛђлИлЙл┤ л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙл│лЙ лИ ЛЃЛЂл┐лхЛѕлйлЙл│лЙ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ л▓ лйл░ЛЄл░л╗лх лЦлЦ л▓. л▒ЛІл╗ лйлхл┤лЙл╗л│лИл╝. лалхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлЙлйлйЛІлх л▒ЛЃЛђлИ, ЛЂл╝ЛЃЛѓлйЛІлх л│лЙл┤ЛІ лЊЛђл░лХл┤л░лйЛЂл║лЙл╣ л▓лЙл╣лйЛІ лИ Лђл░лиЛђЛЃЛЁлИ лйл░лйлхЛЂл╗лИ лилйл░ЛЄлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ ЛЃЛђлЙлй л║лЙл╗лИЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╝ЛЃ лИ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╝ЛЃ л║л░л┤ЛђлЙл▓лЙл╝ЛЃ л┐Лђлхл┐лЙл┤л░л▓л░Лѓлхл╗ЛїЛЂл║лЙл╝ЛЃ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓ЛЃ, лИ л▓ЛЂлхл╣ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝лх лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лЏлИл║л▓лИл┤л░ЛєлИЛЈ лЙЛЂлйлЙл▓ ЛђЛІлйлЙЛЄлйлЙл╣ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИл║лИ л▓ лАлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╝ лАлЙЛјлилх лИ ЛЂлЙЛЂЛђлхл┤лЙЛѓлЙЛЄлхлйлИлх л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░ л▓ЛІЛЂлЙл║лИЛЁ ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИл╣ лИЛЂл║л╗ЛјЛЄлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙ лйл░ л║ЛђЛЃл┐лйЛІЛЁ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІЛЁ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈЛЁ л┐ЛђлИл▓лхл╗лИ л║ ЛЃЛѓЛђл░Лѓлх ЛђЛЈл┤л░ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІЛЁ л║лЙл╝л┐лхЛѓлхлйЛєлИл╣, л▓ ЛЄл░ЛЂЛѓлйлЙЛЂЛѓлИ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ лИ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйЛЄлхЛЂл║лЙл╣. лал░лиЛђЛІл▓ л╝лхлХл┤ЛЃ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл╝ лИ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛѓлЙЛђлЙл╝ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░ (л╝лхлйлхл┤лХлхЛђлЙл╝) ЛЂЛѓл░л╗ ЛЂлхЛђЛїлхлилйЛІл╝ л┤лхл│Лђл░л┤л░ЛєлИлЙлйлйЛІл╝ ЛЈл▓л╗лхлйлИлхл╝.

лЉлЙл╗ЛїЛѕлхл▓лИЛЂЛѓЛЂл║лЙлх л┐Лђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╣ ЛЂЛѓЛђл░лйЛІ л║Лђл░л╣лйлх лйЛЃлХл┤л░л╗лЙЛЂЛї л▓ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║л░ЛЁ, ЛЂлИл╝л┐л░ЛѓлИлилИЛђЛЃЛјЛЅлИЛЁ лйлЙл▓лЙл╝ЛЃ л┐лЙл╗лИЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ЛЃ ЛЂЛѓЛђлЙЛј. лњ л┐лхЛђл▓ЛІлх лХлх л┐лЙЛЂл╗лхЛђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлЙлйлйЛІлх л│лЙл┤ЛІ лЙЛѓл▒лЙЛђ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ л┐лЙ ЛЂл┐лЙЛЂлЙл▒лйлЙЛЂЛѓЛЈл╝ л▒ЛІл╗ ЛЃл┐Лђл░лил┤лйлхлй, л▓ л▓ЛЃлиЛІ Лђл░лиЛђлхЛѕл░л╗лЙЛЂЛї л┐лЙЛЂЛѓЛЃл┐л░ЛѓЛї л╗лИЛѕЛї л┤лхЛѓЛЈл╝ Лђл░л▒лЙЛЄлИЛЁ лИ л║ЛђлхЛЂЛѓЛїЛЈлй.

лњ ЛЂл▓лЙлхл╝ л▒лЙл╗ЛїЛѕлИлйЛЂЛѓл▓лх лЙлйлИ лйлх лИл╝лхл╗лИ ЛЂлЙлЙЛѓл▓лхЛѓЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлхл╣ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ лИ л▒ЛІл╗лИ лйлх л▓ ЛЂлЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлИлИ л▓лЙЛЂл┐ЛђлИлйлИл╝л░ЛѓЛї л╗лхл║ЛєлИлИ, ЛЄлИЛѓл░лхл╝ЛІлх л▓ лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓлх. лДЛѓлЙл▒ЛІ л┐ЛђлхлЙл┤лЙл╗лхЛѓЛї ЛЇЛѓлЙ лил░ЛѓЛђЛЃл┤лйлхлйлИлх, л┐ЛђлИ лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓл░ЛЁ л▒ЛІл╗лИ лЙЛђл│л░лйлИлилЙл▓л░лйЛІ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓лИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх лЙЛѓл┤лхл╗лхлйлИЛЈ лИл╗лИ Лђл░л▒лЙЛЄлИлх Лёл░л║ЛЃл╗ЛїЛѓлхЛѓЛІ (Лђл░л▒Лёл░л║лИ), лЙЛЂЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓л╗ЛЈл▓ЛѕлИлх лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝ЛЃЛј л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║ЛЃ л┐лЙ ЛЂл░л╝ЛІл╝ ЛЇл╗лхл╝лхлйЛѓл░ЛђлйЛІл╝ л┤лИЛЂЛєлИл┐л╗лИлйл░л╝.

лГЛѓлЙЛѓ л┐л╗л░лй лИл╝лхл╗ л╝л░л╗лЙ ЛЃЛЂл┐лхЛЁл░, л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙлх ЛЄлИЛЂл╗лЙ ЛЃ Лђл░л▒Лёл░л║лЙл▓Лєлхл▓ Лѓл░л║ лИ лйлх ЛЂл╝лЙл│л╗лЙ л┐лЙл╗ЛЃЛЄлИЛѓЛї лйл░л┤л╗лхлХл░ЛЅЛЃЛј л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║ЛЃ лИ л▒ЛІл╗л░ л▒ЛђлЙЛѕлхлйл░ лйл░ лйлИлилЙл▓ЛЃЛј л┐л░ЛђЛѓлИл╣лйЛЃЛј Лђл░л▒лЙЛѓЛЃ, л▓ ЛѓлЙл╝ ЛЄлИЛЂл╗лх л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлИлх ┬Фл▓лЙлХл┤лИ┬╗ РђЊ люл░л╗лхлйл║лЙл▓, лЦЛђЛЃЛЅлхл▓ лИ л╝л░ЛЂЛЂл░ л┤ЛђЛЃл│лИЛЁ л┤лхЛЈЛѓлхл╗лхл╣ лњлџлЪ(л▒).

лЪЛђлИлйЛєлИл┐ЛІ ЛЂл░л╝лЙЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛЈ лИ л░л║л░л┤лхл╝лИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ ЛЂл▓лЙл▒лЙл┤ лХлхЛЂЛѓл║лЙл╣ ЛђЛЃл║лЙл╣ лИЛЂл║лЙЛђлхлйЛЈл╗лИЛЂЛї лИли л▓лйЛЃЛѓЛђлхлйлйлхл╣ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІЛЁ лњлБлЌлЙл▓. лЪл░ЛђЛѓлИлхл╣ лИ л┐Лђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙл╝ ЛЂЛѓл░л╗лИ л▓лйлхл┤ЛђЛЈЛѓЛїЛЂЛЈ лйлхЛђл░лиЛЃл╝лйЛІлх Лђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлЙлйлйЛІлх лйлЙл▓лЙл▓л▓лхл┤лхлйлИЛЈ л▓ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛЃ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ. лњ ЛђлхлиЛЃл╗ЛїЛѓл░Лѓлх ЛЇЛѓлИЛЁ л┐лхЛђлхл╝лхлй л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ л╝лЙл╗лЙл┤ЛІЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ ЛЂЛѓл░л╗ л┐лЙЛЂЛѓлхл┐лхлйлйлЙ Лђл░лил▓л░л╗лИл▓л░ЛѓЛїЛЂЛЈ.

лњлЙлилйлИл║Лѕл░ЛЈ Лѓлхлйл┤лхлйЛєлИЛЈ л║ л┤л░л╗Лїлйлхл╣Лѕлхл╣ ЛЃлил║лЙл╣ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИлил░ЛєлИлИ лИ л┐Лђлхл▓Лђл░ЛЅлхлйлИЛј лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ л▓ л╝л░ЛЂЛЂлЙл▓ЛЃЛј л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИЛј л┐ЛђлИлйлхЛЂл╗л░ Лђл░лиЛђЛЃЛѕлхлйлИлх л▓ Лєлхл╗лЙЛЂЛѓлйлЙЛЂЛѓЛї ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл│лЙ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ. лўлйлХлхлйлхЛђ л▓ лАлАлАла л▓ЛЂлх л▒лЙл╗ЛїЛѕлх ЛЃЛѓЛђл░ЛЄлИл▓л░л╗ ЛђлЙл╗Лї ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗ЛЈ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈ, л║лЙЛѓлЙЛђл░ЛЈ л┐лхЛђлхЛЁлЙл┤лИл╗л░ лИл╗лИ л║ л┐л░ЛђЛѓлИл╣лйлЙл╝ЛЃ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║ЛЃ, лИл╗лИ л║ ┬ФЛЁлЙлиЛЈл╣ЛЂЛѓл▓лхлйлйлИл║ЛЃ┬╗.┬алал░лил┤лхл╗лхлйлИлх л▓ЛІЛЂЛѕлхл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ, л░л║л░л┤лхл╝лИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ лйл░ЛЃл║лИ лИ л┐ЛђлЙл╝ЛІЛѕл╗лхлйлйлЙЛЂЛѓлИ Лѓл░л║лХлх лйлх ЛЂл┐лЙЛЂлЙл▒ЛЂЛѓл▓лЙл▓л░л╗лЙ лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлхлйлИЛј л┤лЙЛЂЛѓлЙл╣лйлЙл│лЙ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓л░ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лњЛЂлх ЛЇЛѓлИ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂЛІ л┐ЛђлИл▓лхл╗лИ л║ ЛѓлЙл╝ЛЃ, ЛЄЛѓлЙ, л║лЙл│л┤л░ л▓ лйл░ЛЄл░л╗лх 30-ЛЁ л│л│. лЦлЦ л▓. ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл╝ЛЃ л┐Лђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓ЛЃ л┐лЙЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░л╗лИЛЂЛї л║л▓л░л╗лИЛёлИЛєлИЛђлЙл▓л░лйлйЛІлх лИлйлХлхлйлхЛђлйЛІлх л║л░л┤ЛђЛІ л┤л╗ЛЈ л▓лЙЛЂЛЂЛѓл░лйлЙл▓л╗лхлйлИЛЈ лИ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ л┐ЛђлЙл╝ЛІЛѕл╗лхлйлйлЙЛЂЛѓлИ, л▓ ЛЂЛѓЛђл░лйлх лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░л╗ЛЂЛЈ л║л░л┤ЛђлЙл▓ЛІл╣ л┤лхЛёлИЛєлИЛѓ.

лАлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙлх л┐Лђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ л▒ЛІл╗лЙ л▓ЛІлйЛЃлХл┤лхлйлЙ лИлил╝лхлйлИЛѓЛї ЛЂл▓лЙЛј л┐лЙл╗лИЛѓлИл║ЛЃ л▓ лЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИлИ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ, лИ л║ 1933 л│. л▒лЙл╗ЛїЛѕлИлйЛЂЛѓл▓лЙ ЛЂлЙл╝лйлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ лйлЙл▓лЙл▓л▓лхл┤лхлйлИл╣, Лђл░лйлхлх л▓лйлхл┤ЛђлхлйлйЛІЛЁ л▓ ЛЃЛЄлхл▒лйЛІлх л┐л╗л░лйЛІ, л▒ЛІл╗лЙ ЛЃл┐Лђл░лил┤лйлхлйлЙ. лњ ЛѓлЙ лХлх л▓Лђлхл╝ЛЈ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИлх лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓЛІ лЙЛЂл╗л░л▒лИл╗лИ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйЛІлх л┐ЛђлИл▓лИл╗лхл│лИлИ л┤л╗ЛЈ л┤лхЛѓлхл╣ Лђл░л▒лЙЛЄлИЛЁ лИ л║ЛђлхЛЂЛѓЛїЛЈлй лИ ЛЂлйлЙл▓л░ л▓л▓лхл╗лИ лЙЛѓл▒лЙЛђ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ л┐лЙ ЛЂл┐лЙЛЂлЙл▒лйлЙЛЂЛѓЛЈл╝.

лЪЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИЛЈ лИлйлХлхлйлхЛђл░ л┐ЛђлЙл┤лЙл╗лХлИл╗л░ л▒ЛІЛѓЛї л┐лЙл┐ЛЃл╗ЛЈЛђлйлЙл╣ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ, лИ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИлх ЛЃЛЄлхл▒лйЛІлх лил░л▓лхл┤лхлйлИЛЈ ЛЂлйлЙл▓л░ ЛЂЛѓл░л╗лИ л┐ЛђлИл▓л╗лхл║л░ЛѓЛї л▓лйлИл╝л░лйлИлх л╗ЛЃЛЄЛѕлИЛЁ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║лЙл▓ Лѕл║лЙл╗.┬алњ 30-лх л│л│. лЦлЦ л▓. л▓ ЛЂЛѓЛђл░лйлх л▒ЛІл╗лИ ЛЂлЙлил┤л░лйЛІ лйлЙл▓ЛІлх ЛЂл░л╝лЙЛЂЛѓлЙЛЈЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓЛІ, л░ л▓ ЛђЛЈл┤лх л┐лЙл╗лИЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ лИлйЛЂЛѓлИЛѓЛЃЛѓлЙл▓ - ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх Лёл░л║ЛЃл╗ЛїЛѓлхЛѓЛІ. лЮл░ЛЄл░л╗л░ЛЂЛї л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║л░ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣ лйл░ л▓лхЛЄлхЛђлйлхл╣ лИ лил░лЙЛЄлйлЙл╣ ЛёлЙЛђл╝л░ЛЁ лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ.

лњ ЛЃЛЄлхл▒лйЛІлх л┐л╗л░лйЛІ л║ЛђлЙл╝лх лИлиЛЃЛЄлхлйлИЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлхл╣ (л┐ЛђлЙл╝ЛІЛѕл╗лхлйлйлЙлх лИ л│Лђл░лХл┤л░лйЛЂл║лЙлх ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ, Лѓлхл┐л╗лЙл│л░лилЙЛЂлйл░л▒лХлхлйлИлх лИ л▓лхлйЛѓлИл╗ЛЈЛєлИЛЈ, л▓лЙл┤лЙЛЂлйл░л▒лХлхлйлИлх лИ л║л░лйл░л╗лИлил░ЛєлИЛЈ, л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ лИлил┤лхл╗лИл╣ лИ л║лЙлйЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛєлИл╣ лИ л┤Лђ.) л▓л║л╗ЛјЛЄлИл╗лИ лЙл▒ЛЅлхлйл░ЛЃЛЄлйЛІлх л┤лИЛЂЛєлИл┐л╗лИлйЛІ:

- лЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІлх лйл░ЛЃл║лИ, л░ лИл╝лхлйлйлЙ ЛёлИл╗лЙЛЂлЙЛёлИЛј, л┐лЙл╗лИЛѓлИЛЄлхЛЂл║ЛЃЛј ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИЛј, лЙЛЂлйлЙл▓ЛІ л┐Лђл░л▓л░, лИлйлЙЛЂЛѓЛђл░лйлйЛІл╣ ЛЈлиЛІл║, л▓ЛІЛЂЛѕЛЃЛј л╝л░Лѓлхл╝л░ЛѓлИл║ЛЃ, ЛёлИлилИл║ЛЃ, ЛЁлИл╝лИЛј, ЛѓлхлЙЛђлхЛѓлИЛЄлхЛЂл║ЛЃЛј л╝лхЛЁл░лйлИл║ЛЃ лИ л┤Лђ.;

- лЙл▒ЛЅлхлИлйлХлхлйлхЛђлйЛІлх РђЊ лИлйлХлхлйлхЛђлйЛЃЛј л│лхлЙл┤лхлилИЛј, ЛЂлЙл┐ЛђлЙЛѓлИл▓л╗лхлйлИлх л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗лЙл▓, ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛЃЛј л╝лхЛЁл░лйлИл║ЛЃ, ЛЇл╗лхл║ЛѓЛђлЙЛѓлхЛЁлйлИл║ЛЃ, Лѓлхл┐л╗лЙЛѓлхЛЁлйлИл║ЛЃ, л│лИл┤Лђл░л▓л╗лИл║ЛЃ лИ л┤Лђ.;

- ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйЛІлх РђЊ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђЛЃ, ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх л║лЙлйЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛєлИлИ, л▓лЙл┤лЙЛЂлйл░л▒лХлхлйлИлх, л║л░лйл░л╗лИлил░ЛєлИЛј, Лѓлхл┐л╗лЙл│л░лилЙЛЂлйл░л▒лХлхлйлИлх, л▓лхлйЛѓлИл╗ЛЈЛєлИЛј, ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИЛј ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░, лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИЛј, л┐л╗л░лйлИЛђлЙл▓л░лйлИлх лИ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИл║ЛЃ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░, л░л▓ЛѓлЙл╝л░ЛѓлИл║ЛЃ лИ л░л▓ЛѓлЙл╝л░ЛѓлИлилИЛђлЙл▓л░лйлйЛІлх ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛЈ, л▓ЛІЛЄлИЛЂл╗лИЛѓлхл╗ЛїлйЛЃЛј ЛѓлхЛЁлйлИл║ЛЃ лИ Лѓ.л┤.

лЌл░ л▓Лђлхл╝ЛЈ лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓЛІ л▓ЛІл┐лЙл╗лйЛЈл╗лИ л▒лЙл╗лхлх 30 л║ЛЃЛђЛЂлЙл▓ЛІЛЁ л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлЙл▓ лИ Лђл░л▒лЙЛѓ л▓ лил░л▓лИЛЂлИл╝лЙЛЂЛѓлИ лЙЛѓ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИлил░ЛєлИлИ, л┐ЛђлЙЛЁлЙл┤лИл╗лИ ЛЃЛЄлхл▒лйЛЃЛј лИ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛЃЛј л┐Лђл░л║ЛѓлИл║ЛЃ (л┤лЙ 25 лйлхл┤лхл╗Лї). лъл▒ЛЃЛЄлхлйлИлх лил░л║л░лйЛЄлИл▓л░л╗лЙЛЂЛї лил░ЛЅлИЛѓлЙл╣ л┤лИл┐л╗лЙл╝лйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙлхл║Лѓл░ (л┤лИл┐л╗лЙл╝лйлЙл╣ Лђл░л▒лЙЛѓЛІ). лАЛђлЙл║лИ лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈл╗лИ 5-6 л╗лхЛѓ. лњ лЙл▒ЛЈлил░Лѓлхл╗ЛїлйлЙл╝ л┐лЙЛђЛЈл┤л║лх л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║лИ л▓ЛЃлилЙл▓ Лѓл░л║лХлх л┐ЛђлЙЛЁлЙл┤лИл╗лИ л┐лЙ л╝лхЛЂЛѓЛЃ Лђл░л▒лЙЛѓЛІ ЛЂЛѓл░лХлИЛђлЙл▓л║ЛЃ ЛЂЛђлЙл║лЙл╝ л┤лЙ 10 000 ЛЄл░ЛЂлЙл▓.

лџ лйл░ЛЄл░л╗ЛЃ 1940-ЛЁ л│л│. лЙЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйл░ЛЈ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝л░ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ ЛЂл╝лЙл│л╗л░ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║л░ЛѓЛї ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓, л│лЙЛѓлЙл▓ЛІЛЁ л▒ЛЃл║л▓л░л╗ЛїлйлЙ ЛЂ л┐лхЛђл▓лЙл│лЙ л┤лйЛЈ л┐лЙЛЂл╗лх л┐лЙл╗ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ л▓ЛЃлилЙл▓ЛЂл║лЙл│лЙ л┤лИл┐л╗лЙл╝л░ л┐лЙл╗лйлЙЛєлхлйлйлЙ л▓л║л╗ЛјЛЄл░ЛѓЛїЛЂЛЈ л▓ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╣ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂ.

лњ л│лЙл┤ЛІ лњлхл╗лИл║лЙл╣ лъЛѓлхЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ л▓лЙл╣лйЛІ ЛЄл░ЛЂЛѓЛї ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ л▓ЛЃлилЙл▓ лЙл║л░лил░л╗л░ЛЂЛї лйл░ лЙл║л║ЛЃл┐лИЛђлЙл▓л░лйлйлЙл╣ ЛѓлхЛђЛђлИЛѓлЙЛђлИлИ, л┤ЛђЛЃл│лИлх л▒ЛІл╗лИ Лђл░лиЛђЛЃЛѕлхлйЛІ, ЛЄл░ЛЂЛѓЛї л▓ЛЃлилЙл▓ л▒ЛІл╗л░ л┐лхЛђлхл▒л░лилИЛђлЙл▓л░лйл░ л▓ ЛЂЛђлхл┤лйлхл░лилИл░ЛѓЛЂл║лИлх ЛђлхЛЂл┐ЛЃл▒л╗лИл║лИ, лАлИл▒лИЛђЛї лИ лйл░ лћл░л╗ЛїлйлИл╣ лњлЙЛЂЛѓлЙл║. лњ л┐лхЛђл▓ЛІлх л┐лЙЛЂл╗лхл▓лЙлхлйлйЛІлх л│лЙл┤ЛІ ЛЄлИЛЂл╗лЙ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л╗лхлйлйЛІЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л║л░л┤ЛђлЙл▓ л▓ л▓ЛІЛЂЛѕлхл╣ Лѕл║лЙл╗лх ЛЂлЙл║Лђл░ЛѓлИл╗лЙЛЂЛї л▓ 2-3 Лђл░лил░, лйлЙ ЛЃлХлх л║ л║лЙлйЛєЛЃ 1950-ЛЁ л│л│. ЛЄлИЛЂл╗лЙ л┤лИл┐л╗лЙл╝лИЛђлЙл▓л░лйлйЛІЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣ л┤лЙЛЂЛѓлИл│л╗лЙ лИ л┐Лђлхл▓лилЙЛѕл╗лЙ л┤лЙл▓лЙлхлйлйЛІлх л┐лЙл║л░лил░Лѓлхл╗лИ. лњ л┤л░л╗Лїлйлхл╣Лѕлхл╝ Лђлхлил║лЙлх ЛЃл▓лхл╗лИЛЄлхлйлИлх л╝л░ЛЂЛѕЛѓл░л▒лЙл▓ лИ Лѓлхл╝л┐лЙл▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓л░ ЛЂл┐лЙЛЂлЙл▒ЛЂЛѓл▓лЙл▓л░л╗лЙ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛј ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ лИ ЛЃл▓лхл╗лИЛЄлхлйлИЛј ЛЄлИЛЂл╗л░ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║л░лхл╝ЛІЛЁ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓.

лъл┤лйл░л║лЙ л┐лЙ ЛЂЛђл░л▓лйлхлйлИЛј ЛЂ Лєл░ЛђЛЂл║лЙл╣ лалЙЛЂЛЂлИлхл╣, л▓ лАлАлАла, лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙ л▒л╗лИлХлх л║ 1980-л╝ л│л│., л┐ЛђлхЛЂЛѓлИлХ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлИ лИлйлХлхлйлхЛђл░, л▓ ЛЄл░ЛЂЛѓлйлЙЛЂЛѓлИ лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ, лилйл░ЛЄлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙ ЛЂлйлИлилИл╗ЛЂЛЈ. лЮл░ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╝ ЛЃЛђлЙл▓лйлх лИЛЁ лИл╝лхлйлЙл▓л░л╗лИ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИл╝лИ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║л░л╝лИ (лўлбла).┬алАл▓ЛЈлил░лйлЙ ЛЇЛѓлЙ л▒ЛІл╗лЙ л┐ЛђлхлХл┤лх л▓ЛЂлхл│лЙ ЛЂ л┐ЛђлЙл▓лхл┤лхлйлйлЙл╣ л┐лЙл╗лИЛѓлИл║лЙл╣ ЛЃЛђл░л▓лйлИл▓л░лйлИЛЈ лил░Лђл░л▒лЙЛѓлйлЙл╣ л┐л╗л░ЛѓЛІ л▓ЛІЛЂлЙл║лЙл║л▓л░л╗лИЛёлИЛєлИЛђлЙл▓л░лйлйЛІЛЁ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓ лИ ЛђЛЈл┤лЙл▓ЛІЛЁ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║лЙл▓, ЛЄЛѓлЙ л▓л┐лЙЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лИлИ л┐ЛђлИл▓лхл╗лЙ л║ л╝л░ЛЂЛЂлЙл▓лЙл╣ л╝лИл│Лђл░ЛєлИлИ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ л▓ Лђл░л▒лЙЛЄлИл╣ л║л╗л░ЛЂЛЂ.

лЌл░л╝лхЛѓлйлЙ ЛЂлйлИлилИл╗ЛЂЛЈ, л▓ лЙЛѓл╗лИЛЄлИлх лЙЛѓ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓ л┤лЙЛђлхл▓лЙл╗ЛјЛєлИлЙлйлйлЙл╣ лалЙЛЂЛЂлИлИ, ЛЃЛђлЙл▓лхлйЛї лЙл▒ЛЅлхл╣ ЛЇЛђЛЃл┤лИЛєлИлИ лИ лилйл░лйлИЛЈ лхл▓ЛђлЙл┐лхл╣ЛЂл║лИЛЁ ЛЈлиЛІл║лЙл▓. лАлЙл▓лхЛѓЛЂл║лИлх лИлйлХлхлйлхЛђЛІ, л║л░л║ л┐Лђл░л▓лИл╗лЙ, ЛЈл▓л╗ЛЈл╗лИЛЂЛї ЛЃлил║лИл╝лИ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓл░л╝лИ, л┐лЙЛЄЛѓлИ лйлх л▓л╗л░л┤лхЛјЛЅлИл╝лИ лИлйлЙЛЂЛѓЛђл░лйлйЛІл╝лИ ЛЈлиЛІл║л░л╝лИ.

лњЛЂЛЉ лХлх лйлхЛЂл╝лЙЛѓЛђЛЈ лйл░ л▓ЛІЛѕлхл┐лхЛђлхЛЄлИЛЂл╗лхлйлйЛІлх л┐ЛђлЙл▒л╗лхл╝ЛІ, л┤лИл┐л╗лЙл╝ лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЂл║лЙл│лЙ л▓ЛЃлил░ лЙЛєлхлйлИл▓л░л╗ЛЂЛЈ лил░ ЛђЛЃл▒лхлХлЙл╝ л┤лЙЛЂЛѓл░ЛѓлЙЛЄлйлЙ л▓ЛІЛЂлЙл║лЙ.

лАлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІл╣ л▒лЙл╗лЙлйЛЂл║лИл╣ ЛЂЛЃЛђЛђлЙл│л░Лѓ лйлхл┤лЙЛЃЛЄлхлйлйлЙл│лЙ лИлйлХлхлйлхЛђл░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ лИ л┐лхЛђлхЛЃЛЄлхлйлйлЙл│лЙ ЛѓлхЛЁлйлИл║л░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ

лћлЙл╗л│лЙлх л▓Лђлхл╝ЛЈ л┐Лђлхл┤л╝лхЛѓлЙл╝ лЙЛЂЛѓЛђЛІЛЁ л┤лИЛЂл║ЛЃЛЂЛЂлИл╣ л▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ лЙЛЂЛѓл░л▓л░л╗ЛЂЛЈ л┐лхЛђлхЛЁлЙл┤ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ л▓ЛІЛЂЛѕлхл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ лалЙЛЂЛЂлИлИ л║ ЛЃЛђлЙл▓лйЛЈл╝ л▒л░л║л░л╗л░л▓Лђ лИ л╝л░л│лИЛЂЛѓЛђ. лъл┤лйл░л║лЙ, ЛѓЛђлИ л│лЙл┤л░ ЛѓлЙл╝ЛЃ лйл░лил░л┤ лалЙЛЂЛЂлИЛј лИ лЉлхл╗л░ЛђЛЃЛЂЛї л┐ЛђЛЈл╝лЙ-Лѓл░л║лИ л▓ЛІЛѓлЙл╗л║лйЛЃл╗лИ лИли лЉлЙл╗лЙлйЛЂл║лЙл│лЙ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ. лў ЛЂл╗л░л▓л░ лблхл▒лх, лЊлЙЛЂл┐лЙл┤лИ!

лўл▒лЙ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ л┐лЙл╗ЛѓлЙЛђл░ л┤лхЛЂЛЈЛѓлИл╗лхЛѓлИЛЈ Лђл░л▒лЙЛѓлЙл┤л░Лѓлхл╗лИ л┤лхл║л╗л░ЛђлИЛђЛЃЛјЛѓ лйлхл│лЙЛѓлЙл▓лйлЙЛЂЛѓЛї л║ ЛѓЛђЛЃл┤лЙЛЃЛЂЛѓЛђлЙл╣ЛЂЛѓл▓ЛЃ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║лЙл▓ ЛЂ л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИлхл╣ л▒л░л║л░л╗л░л▓Лђл░ лИ лИЛЁ ЛЇЛёЛёлхл║ЛѓлИл▓лйлЙл╝ЛЃ л▓лйлхл┤ЛђлхлйлИЛј л▓ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╣ л┐ЛђлЙЛєлхЛЂЛЂ, л┐лЙл╗л░л│л░ЛЈ ЛЄлхЛѓЛІЛђлхЛЁл╗лхЛѓлйлИл╣ ЛЂЛђлЙл║ лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ ЛЈл▓лйлЙ л╝л░л╗лЙл▓л░ЛѓЛІл╝ л┤л╗ЛЈ л┐лЙл╗лйлЙЛєлхлйлйлЙл╣ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║лЙл▓ л▓ЛІЛЂЛѕлхл╣ Лѕл║лЙл╗ЛІ л║ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ. лџЛђлЙл╝лх ЛѓлЙл│лЙ, л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИЛЈ л▒л░л║л░л╗л░л▓Лђл░ лйлхл┤лЙЛЂЛѓл░ЛѓлЙЛЄлйлЙ л┤л╗ЛЈ лил░лйЛЈЛѓлИЛЈ л║л╗ЛјЛЄлхл▓ЛІЛЁ л┐лЙлилИЛєлИл╣ л▓ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђлх.

лАл╗лхл┤ЛЃлхЛѓ Лѓл░л║лХлх лЙЛѓл╝лхЛѓлИЛѓЛї лЙЛѓЛЂЛЃЛѓЛЂЛѓл▓лИлх л│л░Лђл╝лЙлйлИлил░ЛєлИлИ ЛЂЛѓл░лйл┤л░ЛђЛѓлЙл▓ л▓ЛІЛЂЛѕлхл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ лИ ЛЂЛђлхл┤лйлхл│лЙ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ, л▓ЛЂл╗лхл┤ЛЂЛѓл▓лИлх ЛЄлхл│лЙ л┐ЛђлЙлИлилЙЛѕл╗лЙ ┬ФЛђл░лил╝ЛІл▓л░лйлИлх л│Лђл░лйлИЛє┬╗ л╝лхлХл┤ЛЃ ЛЃЛђлЙл▓лйЛЈл╝лИ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лбл░л║, лйл░л┐ЛђлИл╝лхЛђ, л┐ЛђлЙл┤лЙл╗лХлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓЛї л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ЛІ лАлЪлъ л┐лЙ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ 08.02.01 ┬ФлАЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ лИ ЛЇл║ЛЂл┐л╗ЛЃл░Лѓл░ЛєлИЛЈ лил┤л░лйлИл╣ лИ ЛЂлЙлЙЛђЛЃлХлхлйлИл╣┬╗ л┤л╗ЛЈ л╗лИЛє, лИл╝лхЛјЛЅлИЛЁ лЙл▒ЛЅлхлх ЛЂЛђлхл┤лйлхлх лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлх, л╝лЙлХлхЛѓ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈЛѓЛї 3 л│лЙл┤л░ 10 л╝лхЛЂЛЈЛєлхл▓, ЛѓлЙл│л┤л░ л║л░л║ ЛЂЛђлЙл║ л┐лЙл╗ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ лњлъ л┐лЙ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝лх л▒л░л║л░л╗л░л▓ЛђлИл░Лѓл░ л┐лЙ лйл░л┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛј л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ 08.03.01 ┬ФлАЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ┬╗ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈлхЛѓ 4 л│лЙл┤л░, л▓л║л╗ЛјЛЄл░ЛјЛЅлИЛЁ л║л░лйлИл║ЛЃл╗ЛІ, л┐Лђлхл┤лЙЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈлхл╝ЛІлх л┐лЙЛЂл╗лх л┐ЛђлЙЛЁлЙлХл┤лхлйлИЛЈ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ лИЛѓлЙл│лЙл▓лЙл╣ л░ЛѓЛѓлхЛЂЛѓл░ЛєлИлИ.

лЪЛђлхл┤ЛЂЛѓл░л▓лИЛѓлхл╗лИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л▒лИлилйлхЛЂл░ ЛЂл┐Лђл░л▓лхл┤л╗лИл▓лЙ лИЛђлЙлйлИлилИЛђЛЃЛјЛѓ: ┬ФлЉл░л║л░л╗л░л▓Лђ РђЊ ЛЇЛѓлЙ л╗лИл▒лЙ лйлхл┤лЙЛЃЛЄлхлйлйЛІл╣ лИлйлХлхлйлхЛђ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї РђЊ л╗лИл▒лЙ л┐лхЛђлхЛЃЛЄлхлйлйЛІл╣ ЛѓлхЛЁлйлИл║-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї┬╗. лћлЙл▓лхЛђлИЛѓЛї л┐лхЛђл▓лЙл╝ЛЃ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛЃЛј л┐л╗лЙЛЅл░л┤л║ЛЃ лйлх ЛѓлЙл╗Лїл║лЙ лЙл┐л░ЛЂлйлЙ, лйлЙ лИ л┐ЛђлхЛЂЛѓЛЃл┐лйлЙ (ЛЄлИЛѓл░л╣ ЛЂЛѓ. 237 лБлџ лалц. лАлЙл║ЛђЛІЛѓлИлх лИлйЛёлЙЛђл╝л░ЛєлИлИ лЙл▒ лЙл▒ЛЂЛѓлЙЛЈЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ЛЁ, ЛЂлЙлил┤л░ЛјЛЅлИЛЁ лЙл┐л░ЛЂлйлЙЛЂЛѓЛї л┤л╗ЛЈ лХлИлилйлИ лИ лил┤лЙЛђлЙл▓ЛїЛЈ л╗Лјл┤лхл╣).

люл░л│лИЛЂЛѓЛђл░ЛѓЛЃЛђл░, л║л░л║ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйЛІл╣ ЛЃЛђлЙл▓лхлйЛї ЛЃл│л╗ЛЃл▒л╗лхлйлйлЙл╣ лИ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИлилИЛђлЙл▓л░лйлйлЙл╣ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ, лйлх ЛЂЛѓл░л╗л░ Лѓл░л║лЙл▓ЛІл╝ л┐лЙл▓ЛЂлхл╝лхЛЂЛѓлйлЙ л▓л▓лИл┤ЛЃ лЙЛѓЛЂЛЃЛѓЛЂЛѓл▓лИЛЈ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИлЙлйлйЛІЛЁ, л║л░л┤ЛђлЙл▓ЛІЛЁ, лйл░ЛЃЛЄлйЛІЛЁ, л╝лхЛѓлЙл┤лИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ лИ л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗ЛїлйлЙ-ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ ЛђлхЛЂЛЃЛђЛЂлЙл▓ ЛЃ лилйл░ЛЄлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ л▓ЛЃлилЙл▓.┬алЉлЙл╗лхлх ЛѓлЙл│лЙ, л▓ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈЛЁ л┐лЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлйлЙл╣ ЛѓЛђЛЃл┤лЙл▓лЙл╣ лил░лйЛЈЛѓлЙЛЂЛѓлИ лилйл░ЛЄлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ лЙл▒ЛЃЛЄл░ЛјЛЅлИЛЁЛЂЛЈ л┐лЙ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝л░л╝ л╝л░л│лИЛЂЛѓЛђл░ЛѓЛЃЛђЛІ (Лђл░лйлхлх РђЊ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║лйлИл║лЙл▓ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ л▒л░л║л░л╗л░л▓ЛђлИл░Лѓл░) лЙЛЄлйл░ЛЈ ЛёлЙЛђл╝л░ лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИЛЈ лил┤лхЛЂЛї Лёл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ л▓ ЛЂЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ ЛЂЛѓлхл┐лхлйлИ ЛЂЛѓл░л╗л░ лЙЛЄлйлЙ-лил░лЙЛЄлйлЙл╣, ЛЄЛѓлЙ, л║л░л║ л┐Лђл░л▓лИл╗лЙ, лйлх л╝лЙлХлхЛѓ лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлИЛѓЛї ЛѓЛђлхл▒ЛЃлхл╝лЙл│лЙ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓л░ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лўл┤лхЛЈ л╝лхлХл┐ЛђлЙЛёлИл╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛѓЛђлхл║л░ РђЊ л▒л░л║л░л╗л░л▓ЛђлИл░Лѓ л┐лЙ лЙл┤лйлЙл╝ЛЃ лйл░л┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛј л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ, л╝л░л│лИЛЂЛѓЛђл░ЛѓЛЃЛђл░ л┐лЙ л┤ЛђЛЃл│лЙл╝ЛЃ лйл░л┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛј РђЊ л▓лЙ л╝лйлЙл│лЙл╝ л▒ЛІл╗л░ лЙл▒лхЛЂЛєлхлйлхлйл░ лйлхл▓лЙлил╝лЙлХлйлЙЛЂЛѓЛїЛј л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓лИЛѓЛї л║л░л┤ЛђЛІ л┤л╗ЛЈ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ лил░ л┤л▓л░ л│лЙл┤л░ л▒лхли л▒л░лилЙл▓лЙл│лЙ л┐ЛђлЙЛёлИл╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ.

лњ Лєлхл╗лЙл╝, л▓ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІЛЁ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈЛЁ л▓ лХлИлилйлхлйлйлЙл╝ ЛєлИл║л╗лх Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║л░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ (ЛЂЛЃл▒Лілхл║Лѓл░ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйЛІЛЁ л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИл╣) л║л╗ЛјЛЄлхл▓лЙлх лилйл░ЛЄлхлйлИлх л┐ЛђлИлЙл▒ЛђлхЛѓл░лхЛѓ лйлхл┐ЛђлхЛђЛІл▓лйлЙлх л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙлх Лђл░лил▓лИЛѓлИлх, л║лЙЛѓлЙЛђлЙлх лЙл▒лхЛЂл┐лхЛЄлИл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ л║л░л║ лйлхл┐лЙЛЂЛђлхл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓЛїЛј, Лѓл░л║ лИ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝лЙл╣ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ, л┐лхЛђлхл┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ лИ л┐лЙл▓ЛІЛѕлхлйлИЛЈ л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИлИ (лйлхл┐ЛђлхЛђЛІл▓лйлЙл╝ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйЛІл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИлхл╝), л░ лЙл▒ЛЈлил░Лѓлхл╗Лїлйл░ЛЈ лйлхлил░л▓лИЛЂлИл╝л░ЛЈ лЙЛєлхлйл║л░ л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИл╣ (лЮлълџ) ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ лИлил╝лхЛђлхлйлИлхл╝ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЃЛђлЙл▓лйЛЈ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║лЙл▓.

лА ЛЇЛѓлЙл╣ Лєлхл╗ЛїЛј л▓ 2022 л│лЙл┤ЛЃ л▒ЛІл╗ ЛЂлЙлил┤л░лй лџл░л┤ЛђлЙл▓ЛІл╣ ЛєлхлйЛѓЛђ люлИлйЛЂЛѓЛђлЙЛЈ лалЙЛЂЛЂлИлИ, л┐ЛђлИлил▓л░лйлйЛІл╣ лЙЛђл│л░лйлИлилЙл▓л░ЛѓЛї ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛЃ ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИЛЈ ЛѓЛђЛЃл┤лЙл▓ЛІл╝лИ ЛђлхЛЂЛЃЛђЛЂл░л╝лИ л▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ лИ ЛЃЛЂЛѓЛђл░лйлИЛѓЛї л║л░л┤ЛђлЙл▓ЛІл╣ л┤лхЛёлИЛєлИЛѓ.

лЉлхли л╝лЙл┤лхЛђлйлИлил░ЛєлИлИ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лхл▓лЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ РђЊ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лїлйл░ЛЈ ЛЂЛёлхЛђл░ лалЙЛЂЛЂлИлИ лЙл▒ЛђлхЛЄлхлйл░ лйл░ л┤лхл│Лђл░л┤л░ЛєлИЛј

люлЙл┤лхЛђлйлИлил░ЛєлИЛЈ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лхл▓лЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ л▓ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈЛЁ л┤лхЛёлИЛєлИЛѓл░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣ лИ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║лЙл▓ лќлџлЦ лйл░ ЛђЛІлйл║лх ЛѓЛђЛЃл┤л░ РђЊ Лѓл░л║лЙл▓л░ л│л╗л░л▓лйл░ЛЈ лил░л┤л░ЛЄл░, л┐лЙЛЂЛѓл░л▓л╗лхлйлйл░ЛЈ ┬ФлџлЙлйЛєлхл┐ЛєлИлхл╣ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ л║л░л┤ЛђлЙл▓ л┤л╗ЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ лИ лХлИл╗лИЛЅлйлЙ-л║лЙл╝л╝ЛЃлйл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЁлЙлиЛЈл╣ЛЂЛѓл▓л░ л┤лЙ 2035 л│лЙл┤л░┬╗. лал░ЛЂл┐лЙЛђЛЈлХлхлйлИлх лЪЛђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ лалц лЙЛѓ 28 лЙл║ЛѓЛЈл▒ЛђЛЈ 2024 л│лЙл┤л░ Рёќ3030-Лђ лЙл▒ ЛЃЛѓл▓лхЛђлХл┤лхлйлИлИ ЛЇЛѓлЙл│лЙ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓл░ л┐лЙл┤л┐лИЛЂл░л╗ лЪЛђлхл┤ЛЂлхл┤л░Лѓлхл╗Лї лЪЛђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ люлИЛЁл░лИл╗ люлИЛѕЛЃЛЂЛѓлИлй.

лАлЙл│л╗л░ЛЂлйлЙ л║лЙлйЛєлхл┐ЛєлИлИ, ЛЄлИЛЂл╗лхлйлйлЙЛЂЛѓЛї ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓, лил░лйЛЈЛѓЛІЛЁ л▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лх лИ лќлџлЦ, л▒ЛЃл┤лхЛѓ Лђл░ЛЂЛѓлИ. лбл░л║, л┐лЙ лИЛѓлЙл│л░л╝ 2025 л│лЙл┤л░ лЙлйл░ л┤лЙл╗лХлйл░ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓лИЛѓЛї 6,5 л╝лИл╗л╗лИлЙлйл░ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║, л▓ 2030 л│лЙл┤ЛЃ РђЊ 6,8 л╝лИл╗л╗лИлЙлйл░, л░ л▓ 2035-л╝ РђЊ 7,3 л╝лИл╗л╗лИлЙлйл░ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║.

лДлИЛЂл╗лЙ Лђл░л▒лЙЛѓлйлИл║лЙл▓ л┤лЙл╗лХлйлЙ л┐лЙл┐лЙл╗лйЛЈЛѓЛїЛЂЛЈ л▓ ЛѓлЙл╝ ЛЄлИЛЂл╗лх лил░ ЛЂЛЄЛЉЛѓ л╝лЙл╗лЙл┤ЛІЛЁ л║л▓л░л╗лИЛёлИЛєлИЛђлЙл▓л░лйлйЛІЛЁ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓, л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ л┤лЙл╗лХлйЛІ л▓ЛІл┐ЛЃЛЂл║л░ЛѓЛї лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лхл▓ЛІлх л▓ЛЃлиЛІ лИ л║лЙл╗л╗лхл┤лХлИ. лЪЛђлИ ЛЇЛѓлЙл╝ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйЛІл╝ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИЛЈл╝ ЛЂл╗лхл┤ЛЃлхЛѓ лЙЛђлИлхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░ЛѓЛїЛЂЛЈ лйл░ л╗лИл║л▓лИл┤л░ЛєлИЛј Лђл░лиЛђЛІл▓л░ л╝лхлХл┤ЛЃ ЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░лйлИЛЈл╝лИ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ лИ Лђлхл░л╗ЛїлйЛІл╝лИ л┐лЙЛѓЛђлхл▒лйлЙЛЂЛѓЛЈл╝лИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ лИ лХлИл╗лИЛЅлйлЙ-л║лЙл╝л╝ЛЃлйл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЁлЙлиЛЈл╣ЛЂЛѓл▓л░.

лњ л▓ЛЃлил░ЛЁ, ЛѓлхЛЁлйлИл║ЛЃл╝л░ЛЁ лИ л║лЙл╗л╗лхл┤лХл░ЛЁ л┤лЙл╗лХлйл░ л▒ЛІЛѓЛї ЛЃл▓лхл╗лИЛЄлхлйл░ л┤лЙл╗ЛЈ л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ лил░лйЛЈЛѓлИл╣, лЙЛђлИлхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░лйлйЛІЛЁ лйл░ л▓ЛІЛђл░л▒лЙЛѓл║ЛЃ ЛЃ ЛЂЛѓЛЃл┤лхлйЛѓлЙл▓ лйл░л▓ЛІл║лЙл▓, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝ЛІ л▓ Лђл░л▒лЙЛѓлх. лќлИлилйлхлйлйЛІл╣ ЛєлИл║л╗ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙ ЛёлЙЛђл╝лИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї ЛЂ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлИлхл╝ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИл╣ лИ л║лЙл╝л┐л░лйлИл╣ Лђлхл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЂлхл║ЛѓлЙЛђл░ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИл║лИ. лџЛђлЙл╝лх ЛѓлЙл│лЙ, л┤лЙл╗лХлйл░ л▒ЛІЛѓЛї л┐ЛђлЙл┤лЙл╗лХлхлйл░ Лђл░л▒лЙЛѓл░ л┐лЙ ЛЂлЙлил┤л░лйлИЛј л║лЙЛђл┐лЙЛђл░ЛѓлИл▓лйЛІЛЁ л║л░Лёлхл┤Лђ лИ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлИ ЛЂЛѓлИл┐лхлйл┤лИл░л╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ л┐лЙл┤л┤лхЛђлХл║лИ.

лЪЛђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈ лИ л║лЙл╝л┐л░лйлИлИ Лђлхл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЂлхл║ЛѓлЙЛђл░ Лѓл░л║лХлх л╝лЙл│ЛЃЛѓ ЛЄл░ЛЂЛѓлИЛЄлйлЙ л┐ЛђлЙЛёлИлйл░лйЛЂлИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї лЙл▒лйлЙл▓л╗лхлйлИлх ЛЃЛЄлхл▒лйлЙл╣, л╗л░л▒лЙЛђл░ЛѓлЙЛђлйлЙл╣, лИЛЂЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїЛЂл║лЙл╣ лИ ЛѓЛђлхлйл░лХЛЉЛђлйлЙл╣ л▒л░лиЛІ л┐ЛђлЙЛёлИл╗ЛїлйЛІЛЁ л▓ЛЃлилЙл▓ лИ л║лЙл╗л╗лхл┤лХлхл╣. лЪлЙл╝лИл╝лЙ ЛЇЛѓлЙл│лЙ, лИлйЛёЛђл░ЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛѓЛЃЛђлйлЙлх Лђл░лил▓лИЛѓлИлх лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ ЛЃЛЄЛђлхлХл┤лхлйлИл╣ л▒ЛЃл┤лхЛѓ лИл┤ЛѓлИ лил░ ЛЂЛЄЛЉЛѓ Лёлхл┤лхЛђл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ лИ Лђлхл│лИлЙлйл░л╗ЛїлйЛІЛЁ л▒Лјл┤лХлхЛѓлЙл▓.

лЋЛЅЛЉ лЙл┤лйлЙ лйл░л┐Лђл░л▓л╗лхлйлИлх Лђл░л▒лЙЛѓЛІ, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╝ л┤лЙл╗лХлйЛІ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл▓лЙл▓л░ЛѓЛї л▓ЛЃлиЛІ, РђЊ Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓл║л░ л╝лЙл┤лхл╗лхл╣ л┐лЙ л▓ЛІЛЈл▓л╗лхлйлИЛј лИ лЙЛѓл▒лЙЛђЛЃ Лѕл║лЙл╗ЛїлйлИл║лЙл▓ 6РђЊ11-ЛЁ л║л╗л░ЛЂЛЂлЙл▓, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх ЛЁлЙЛѓЛЈЛѓ л▓ЛІл▒Лђл░ЛѓЛї ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлИ. лЪЛђлхл┤л┐лЙл╗л░л│л░лхЛѓЛЂЛЈ, ЛЄЛѓлЙ лЙлйлИ л╝лЙл│ЛЃЛѓ ЛЂЛѓл░ЛѓЛї ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлйлИл║л░л╝лИ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ лИ Лђл░лил╗лИЛЄлйЛІЛЁ л╝лхЛђлЙл┐ЛђлИЛЈЛѓлИл╣ л┐лЙ л┐ЛђлЙЛёлЙЛђлИлхлйЛѓл░ЛєлИлИ.

лЪлЙл┐ЛЃл╗ЛЈЛђлИлил░ЛєлИлИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИл╣ лИ ЛЂЛѓлИл╝ЛЃл╗лИЛђлЙл▓л░лйлИЛј ЛЂл┐ЛђлЙЛЂл░ лйл░ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лхл▓ЛІлх лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйЛІлх л┐ЛђлЙл┤ЛЃл║ЛѓЛІ л┐лЙЛЂл▓ЛЈЛЅЛЉлй лЙЛѓл┤лхл╗ЛїлйЛІл╣ Лђл░лил┤лхл╗ л║лЙлйЛєлхл┐ЛєлИлИ. лълй, л▓ ЛЄл░ЛЂЛѓлйлЙЛЂЛѓлИ, л┐Лђлхл┤л┐лЙл╗л░л│л░лхЛѓ л┐ЛђлЙл▓лхл┤лхлйлИлх л║лЙлйл║ЛЃЛђЛЂлЙл▓ л┤лхЛѓЛЂл║лИЛЁ лИ л╝лЙл╗лЙл┤ЛЉлХлйЛІЛЁ Лђл░л▒лЙЛѓ, лИЛЂл┐лЙл╗ЛїлилЙл▓л░лйлИлх ЛЂлЙЛєлИл░л╗ЛїлйЛІЛЁ ЛЂлхЛѓлхл╣ лИ л┐лЙл┐ЛЃл╗ЛЈЛђлйЛІЛЁ л╝лхЛЂЛЂлхлйл┤лХлхЛђлЙл▓ л┤л╗ЛЈ лИлйЛёлЙЛђл╝лИЛђлЙл▓л░лйлИЛЈ лЙл▒ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ, л░ Лѓл░л║лХлх л┐ЛђлЙл┤л▓лИлХлхлйлИлх лИлйЛёлЙЛђл╝л░ЛєлИлИ лЙ лйл░л▒лЙЛђл░ЛЁ лйл░ Лєлхл╗лхл▓лЙлх лЙл▒ЛЃЛЄлхлйлИлх.

лЪл╗л░лй л╝лхЛђлЙл┐ЛђлИЛЈЛѓлИл╣ л┐лЙ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлИ л║лЙлйЛєлхл┐ЛєлИлИ л▒ЛЃл┤лхЛѓ Лђл░лиЛђл░л▒лЙЛѓл░лй люлИлйЛЂЛѓЛђлЙлхл╝ л┤лЙ 01 л░л┐Лђлхл╗ЛЈ 2025 л│лЙл┤л░. лълХлИл┤л░лхЛѓЛЂЛЈ, ЛЄЛѓлЙ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╝ЛЃ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╝ЛЃ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓ЛЃ лхл│лЙ л┤лЙл▓лхл┤ЛЃЛѓ лњЛЂлхЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИл╣ лХлИл╗лИЛЅлйлЙл╝ л║лЙлйл│ЛђлхЛЂЛЂлх 2025 л│лЙл┤л░.

лњлхл┤ЛЃЛЅлхлх л┤лхл╗лЙл▓лЙлх л╝лхЛђлЙл┐ЛђлИЛЈЛѓлИлх л▓ ЛЂЛёлхЛђлх лйлхл┤л▓лИлХлИл╝лЙЛЂЛѓлИ л┐ЛђлЙл╣л┤лхЛѓ ЛЂ 7 л┐лЙ 11 л░л┐Лђлхл╗ЛЈ 2025 л│лЙл┤л░ л▓ лБлйлИл▓лхЛђЛЂлИЛѓлхЛѓлх ┬ФлАлИЛђлИЛЃЛЂ┬╗ РђЊ лйл░ л▓ЛІЛЂЛѓл░л▓лЙЛЄлйлЙл╣ л┐л╗лЙЛЅл░л┤л║лх Лёлхл┤лхЛђл░л╗ЛїлйлЙл│лЙ ЛЃЛђлЙл▓лйЛЈ. лњлЙлил╝лЙлХлйлЙЛЂЛѓлИ лБлйлИл▓лхЛђЛЂлИЛѓлхЛѓл░ л┐лЙлил▓лЙл╗ЛЈЛѓ лЙЛђл│л░лйлИлилЙл▓л░ЛѓЛї л▒лЙл╗лхлх 350 л╝лхЛђлЙл┐ЛђлИЛЈЛѓлИл╣ л┤лхл╗лЙл▓лЙл╣ лИ л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђлйлЙл╣ л┐ЛђлЙл│Лђл░л╝л╝ЛІ лИ л┐ЛђлИлйЛЈЛѓЛї л┐лЙЛђЛЈл┤л║л░ 10 000 ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлйлИл║лЙл▓ ЛђЛІлйл║л░ ЛЂлЙ л▓ЛЂлхЛЁ Лђлхл│лИлЙлйлЙл▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ.

лЌл░ л┐лЙЛЂл╗лхл┤лйлхлх ЛЂЛѓлЙл╗лхЛѓлИлх (1925- 2025 л│лЙл┤ЛІ) ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝л░ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ л┐ЛђлхЛѓлхЛђл┐лхл╗л░ Лєлхл╗ЛІл╣ ЛђЛЈл┤ ЛђлхЛёлЙЛђл╝, лИЛѓлЙл│лЙл╝ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ ЛЂЛѓл░л╗лЙ ЛЂл╗лЙлХлИл▓ЛѕлхлхЛЂЛЈ лйл░ ЛЂлхл│лЙл┤лйЛЈЛѕлйлИл╣ л╝лЙл╝лхлйЛѓ лЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИлх л║ лИлйлХлхлйлхЛђЛЃ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лј л║л░л║ л║ ЛЃлил║лЙл╝ЛЃ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ЛЃ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓЛЃ, л▓ЛІл┐лЙл╗лйЛЈЛјЛЅлхл╝ЛЃ ЛЂл▓лЙЛј ┬ФЛѓЛЃл┐ЛЃЛј┬╗ ЛёЛЃлйл║ЛєлИЛј л▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђлх.

лАлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйл░ЛЈ л┐Лђл░л║ЛѓлИл║л░ лйлЙл▓ЛІЛЁ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИЛЁ ЛЇл║лЙлйлЙл╝лИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈЛЁ, лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙ л▓ л╝л░л╗ЛІЛЁ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л║лЙл╝л┐л░лйлИЛЈЛЁ, л░л▒ЛЂлЙл╗ЛјЛѓлйлЙ л┐ЛђлхлЙл▒л╗л░л┤л░ЛјЛЅлИЛЁ л┐лЙ ЛЄлИЛЂл╗ЛЃ лйл░л┤ л║ЛђЛЃл┐лйЛІл╝лИ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИЛЈЛѓлИЛЈл╝лИ ЛЃл┐ЛђЛЈл╝лЙ л┐лЙл║л░лиЛІл▓л░лхЛѓ, ЛЄЛѓлЙ лИлйлХлхлйлхЛђ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї лЙл║л░лиЛІл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ лЙл┤лйлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙ лИЛЂЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░Лѓлхл╗лхл╝, Лѓл▓лЙЛђЛєлЙл╝ лИ лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛѓлЙЛђлЙл╝ Лђл░л▒лЙЛѓЛІ л┤ЛђЛЃл│лИЛЁ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђЛІ.┬алўл╝лхлйлйлЙ лйл░ лйлхл│лЙ л▓лЙлил╗лЙлХлхлйЛІ ЛёЛЃлйл║ЛєлИлИ л┐ЛђЛЈл╝лЙл│лЙ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗ЛЈ ЛЂл░л╝ЛІЛЁ Лђл░лилйЛІЛЁ л┐лЙ л╝л░ЛЂЛѕЛѓл░л▒л░л╝ лИ Лєлхл╗ЛЈл╝ Лђл░л▒лЙЛѓ лИ л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлЙл▓ лйл░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ л┐л╗лЙЛЅл░л┤л║лх.

лАлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІл╣ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИл╣ лИлйлХлхлйлхЛђ-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗Лї л┤л╗ЛЈ ЛЃЛЂл┐лхЛѕлйлЙл╣ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлИ л┤лЙл╗лХлхлй ЛЃл╝лхЛѓЛї лЙЛђлИлхлйЛѓлИЛђлЙл▓л░ЛѓЛїЛЂЛЈ л▓ л╝лИЛђлЙл▓ЛІЛЁ ЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ Лѓлхлйл┤лхлйЛєлИЛЈЛЁ, лЙл┐лхЛђл░ЛѓлИл▓лйлЙ л┐лхЛђлхЛЂЛѓЛђл░лИл▓л░ЛѓЛїЛЂЛЈ л┐лЙл┤ л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙ л╝лхлйЛЈЛјЛЅлИлхЛЂЛЈ ЛЃЛЂл╗лЙл▓лИЛЈ, л▓л╗л░л┤лхЛѓЛї Лђл░лил╗лИЛЄлйЛІл╝лИ лИлйЛЂЛѓЛђЛЃл╝лхлйЛѓл░л╝лИ лИ ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИЛЈл╝лИ л┤л╗ЛЈ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИлИ л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлЙл▓, ЛЃл╝лхЛѓЛї Лђл░л▒лЙЛѓл░ЛѓЛї л▓ л║лЙл╝л░лйл┤лх лИ лЙл▒л╗л░л┤л░ЛѓЛї л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИлхл╣ л╝лхлйлхл┤лХлхЛђл░ л┤л╗ЛЈ ЛЃЛЂл┐лхЛѕлйлЙл│лЙ л┐ЛђлЙл┤л▓лИлХлхлйлИЛЈ ЛЂл▓лЙлИЛЁ лИл┤лхл╣ лйл░ ЛђЛІлйл║лх, л░ Лѓл░л║лХлх лйлхл┐ЛђлхЛђЛІл▓лйлЙ л┐лЙл▓ЛІЛѕл░ЛѓЛї ЛЂл▓лЙЛј л║л▓л░л╗лИЛёлИл║л░ЛєлИЛј.

лЪлЙлйлИл╝л░лйлИлх л░л║ЛѓЛЃл░л╗ЛїлйЛІЛЁ лил░л┤л░ЛЄ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђЛІ, л▓ ЛЂл▓лЙЛј лЙЛЄлхЛђлхл┤Лї, лйлхл▓лЙлил╝лЙлХлйлЙ л▒лхли л│л╗ЛЃл▒лЙл║лЙл╣ л║лЙлЙл┐лхЛђл░ЛєлИлИ л▓ЛЃлилЙл▓ЛЂл║лЙл╣ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ ЛЂ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђлЙл╣.┬алъл┤лйл░л║лЙ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІлх ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лИлх ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІлх л▓ЛЃлиЛІ, л┐ЛђЛЈл╝лЙ ЛЂл║л░лХлхл╝ л┐лЙЛѓлхЛђЛЈл╗лИ ЛЂл┐лЙЛЂлЙл▒лйлЙЛЂЛѓЛї л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ лЙл▒ЛЃЛЄл░ЛѓЛї ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлЙл▓ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ.

лалхл░л╗лИлил░ЛєлИЛЈ ЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░лйлИл╣ лал░ЛЂл┐лЙЛђЛЈлХлхлйлИлх лЪЛђл░л▓лИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ ла.лц лЙЛѓ 28 лЙл║ЛѓЛЈл▒ЛђЛЈ 2024 л│лЙл┤л░ Рёќ3030-Лђ л┐лЙлил▓лЙл╗лИл╗лЙ л▒ЛІ л┤лЙЛЂЛѓлИЛЄЛї л│л╗ЛЃл▒лЙл║лЙл╣ л║лЙлЙл┐лхЛђл░ЛєлИлИ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╣ ЛђлЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ л▓ЛЃлилЙл▓ЛЂл║лЙл╣ ЛЂлИЛЂЛѓлхл╝ЛІ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ ЛЂ л┐ЛђлЙлИлил▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ ЛЂЛёлхЛђлЙл╣, лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙл╣ л┤л╗ЛЈ ЛђлхЛѕлхлйлИЛЈ лил░л┤л░ЛЄ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ л▓ЛЂлхл╣ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ лалЙЛЂЛЂлИлИ.

лЮл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИлх ЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░лйлИЛЈ л┐лЙлил▓лЙл╗ЛЈЛјЛѓ л┐ЛђлЙЛёлхЛЂЛЂлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╝ЛЃ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╝ЛЃ ЛЂлЙлЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓ЛЃ л▓ЛІЛђл░л▒лЙЛѓл░ЛѓЛї лИл┤лхлИ лИ ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИлИ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх ЛЂ Лђл░лилйлЙл╣ ЛЂЛѓлхл┐лхлйЛїЛј л│л╗ЛЃл▒лИлйЛІ лИ л┤лхЛѓл░л╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ л╝лЙл│л╗лИ л▒ЛІ л▒ЛІЛѓЛї л┐ЛђлИл╝лхлйлхлйЛІ л▓ ЛЁлЙл┤лх ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╣ ЛђлхЛёлЙЛђл╝ЛІ лИлйлХлхлйлхЛђлйлЙл│лЙ лЙл▒Лђл░лилЙл▓л░лйлИЛЈ л▓ лалЙЛЂЛЂлИлИ ЛЂ Лєлхл╗ЛїЛј ЛЂЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ лИлил╝лхлйлхлйлИЛЈ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓л░ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлИЛЁ лИлйлХлхлйлхЛђлЙл▓-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣ лИ л┐ЛђлЙЛђЛІл▓лйлЙл│лЙ Лђл░лил▓лИЛѓлИЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ лЙЛѓЛђл░ЛЂл╗лИ л▓ Лєлхл╗лЙл╝.

лњ л┤лЙл▒ЛђЛІл╣ л┐ЛЃЛѓЛї ЛЃл▓л░лХл░лхл╝ЛІлх л║лЙл╗л╗лхл│лИ!

лЉлЙЛђлИЛЂ лАл║ЛЃл┐лЙл▓.

P.S. лЮл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙ ЛЂлЙл▓лхЛѓЛЃЛј лЙлилйл░л║лЙл╝лИЛѓЛЂЛЈ

лЉЛђл░лйл┤л╗Лї лЦ. лалЙл╗Лї лИлйлХлхлйлхЛђл░-ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈ лИ л│лхлЙЛѓлхЛЁлйлИл║л░ л▓ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╝ лЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓лх. лГЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИлх лИ ЛёлИл╗лЙЛЂлЙЛёЛЂл║лИлх л░ЛЂл┐лхл║ЛѓЛІ. лЪЛђлЙл▒л╗лхл╝ЛІ лИ Лђлхл║лЙл╝лхлйл┤л░ЛєлИлИ [лГл╗лхл║ЛѓЛђлЙлйлйЛІл╣ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓ] // лал░лил▓лИЛѓлИлх л│лЙЛђлЙл┤лЙл▓ лИ л│лхлЙЛѓлхЛЁлйлИЛЄлхЛЂл║лЙлх ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ. - 2006. - Рёќ 10. - URL: http://www.rssmgfe.ru/files/brandl.pdf (л┤л░Лѓл░ лЙл▒Лђл░ЛЅлхлйлИЛЈ: 01.11.2015).

лЊл░ЛђлИлй-люлИЛЁл░л╣л╗лЙл▓ЛЂл║лИл╣. лўлйлХлхлйлхЛђЛІ

лЪлЙЛђЛѕлйлхл▓л░ лЏ. лцлИлйЛЂл║лИл╣ лЙл┐ЛІЛѓ: л║л░л┤ЛђЛІ ЛђлхЛѕл░ЛјЛѓ л▓ЛЂлх! [лГл╗лхл║ЛѓЛђлЙлйлйЛІл╣ ЛђлхЛЂЛЃЛђЛЂ] // лњлхЛЂЛѓлйлИл║ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂл░. http://www.vestnik.info/archive/42/article891.htm... (л┤л░Лѓл░ лЙл▒Лђл░ЛЅлхлйлИЛЈ: 15.11.2014).

8. лелИлйл║лЙЛђлхлйл║лЙ лЋ. лалЙЛЂЛЂлИЛЈ РђЊ лЊлхЛђл╝л░лйлИЛЈ: лЙл▒л╝лхлй лЙл┐ЛІЛѓлЙл╝ [лГл╗лхл║ЛѓЛђлЙлйлйЛІл╣ ЛђлхЛЂЛЃЛђЛЂ] // лњлхЛЂЛѓлйлИл║ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂл░. http://www.vestnik.info/archive/39/article742.htm... (л┤л░Лѓл░ лЙл▒Лђл░ЛЅлхлйлИЛЈ: 15.11.2014).

.

лџлЙл╝л╝лхлйЛѓл░ЛђлИлИ (0)