┬ФлЮл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлИл╣ л║лЙЛђл░л▒л╗Лї лйлх л▒ЛЃл┤лхЛѓ л┐лхЛђлхл▓лЙлилИЛѓЛї л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗ЛїлйЛІлх ЛєлхлйлйлЙЛЂЛѓлИ: л░л╗л╝л░лиЛІ, лилЙл╗лЙЛѓлЙ лИ л╝лхЛЁл░, лЙлй л┐лЙл▓лхлилхЛѓ л▒лЙл╗лхлх л┤Лђл░л│лЙЛєлхлйлйЛІл╣ л│ЛђЛЃли РђЊ лйлхЛђЛЃЛѕлИл╝ЛЃЛј л┤ЛђЛЃлХл▒ЛЃ лИ л┤ЛЃЛЁлЙл▓лйлЙлх лхл┤лИлйлхлйлИлх ЛђЛЃЛЂЛЂл║лЙл│лЙ лИ ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл│лЙ лйл░ЛђлЙл┤лЙл▓┬╗

лАлИл▓Лєлхл▓ лћ.лџ. лўли л▓ЛІЛЂЛѓЛЃл┐л╗лхлйлИЛЈ 10.09.1996 л│лЙл┤л░ лйл░ лЙЛѓл║ЛђЛІЛѓлИлИ л╝ЛЃлилхл╣лйлЙл╣ ЛЇл║ЛЂл┐лЙлилИЛєлИлИ ┬ФлЏлхлйЛЂл║лИл╣ л║лЙЛЄ┬╗

лЮЛІлйлхЛѕлйлИл╣, 2025 л│лЙл┤, л▓ лйл░Лѕлхл╣ ЛЂЛѓЛђл░лйлх л┐ЛђлЙл╣л┤ЛЉЛѓ л┐лЙл┤ лилйл░л║лЙл╝ ┬ФлЪЛђл░лил┤лйлЙл▓л░лйлИлИ 500-л╗лхЛѓлИЛЈ лйл░ЛЄл░л╗л░ лЙЛЂл▓лЙлхлйлИЛЈ лалЙЛЂЛЂлИлхл╣ лАлхл▓лхЛђлйлЙл│лЙ л╝лЙЛђЛЂл║лЙл│лЙ л┐ЛЃЛѓлИ┬╗. лъл▒ ЛЇЛѓлЙл╝ лйл░ л▓лхЛЂЛї л▒лхл╗ЛІл╣ ЛЂл▓лхЛѓ лЙл▒ЛіЛЈл▓л╗лхлйлЙ лБл║л░лилЙл╝ лЪЛђлхлилИл┤лхлйЛѓл░ лалЙЛЂЛЂлИл╣ЛЂл║лЙл╣ лцлхл┤лхЛђл░ЛєлИлИ лЙЛѓ 10.03.2025 л│. Рёќ 136.

лъЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИлЙлйлйЛІл╣ л║лЙл╝лИЛѓлхЛѓ л┐лЙ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лх лИ л┐ЛђлЙл▓лхл┤лхлйлИЛј л┐Лђл░лил┤лйлЙл▓л░лйлИЛЈ 500-л╗лхЛѓлИЛЈ лйл░ЛЄл░л╗л░ лЙЛЂл▓лЙлхлйлИЛЈ лалЙЛЂЛЂлИлхл╣ лАлхл▓лхЛђлйлЙл│лЙ л╝лЙЛђЛЂл║лЙл│лЙ л┐ЛЃЛѓлИ (лАлюлЪ), л┐лЙл┤ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лЙл╝ лЮлИл║лЙл╗л░ЛЈ лЪл░ЛѓЛђЛЃЛѕлхл▓л░ ЛЃлХлх лйл░ЛЄл░л╗ ЛЂл▓лЙЛј Лђл░л▒лЙЛѓЛЃ.

14 ЛЂлхлйЛѓЛЈл▒ЛђЛЈ 1996 л│лЙл┤л░, л╝л░л║лхЛѓ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл│лЙ ЛЂЛЃл┤лйл░ л╗лхл┤лЙл▓лЙл│лЙ ЛѓлИл┐л░ л║л╗л░ЛЂЛЂл░ ┬ФЛђлхл║л░-л╝лЙЛђлх┬╗, л║лЙЛЄ л┐лхЛђл▓лЙл┐ЛђлЙЛЁлЙл┤Лєлхл▓ лАлюлЪ, л▓л┐лхЛђл▓ЛІлх л▓ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╣ лалЙЛЂЛЂлИлИ, л▒ЛІл╗ ┬Фл┐лЙЛЂЛѓл░л▓л╗лхлй лйл░ ЛђлЙл▓лйЛІл╣ л║лИл╗Лї┬╗ лйл░ ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл╣ лилхл╝л╗лх, л▓ л╝ЛЃлилхлх лАлЙЛЃЛђлЙлйл░ лъл╝лЙл╗л╗лЙлйл░. лцлЙЛѓлЙ л░л▓ЛѓлЙЛђл░.

лњ лхл│лЙ л┐л╗л░лйл░ЛЁ лЙл┤лйлИл╝ лИли лЙЛЂлйлЙл▓лйЛІЛЁ л┐ЛЃлйл║ЛѓлЙл▓ лйл░л╝лхЛЄлхлйлЙ ┬ФлўлиЛЃЛЄлхлйлИлх лИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ ЛЇл▓лЙл╗ЛјЛєлИлИ л┐ЛђлЙл╝ЛІЛЂл╗лЙл▓лЙл╣ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл╣ л╗лЙл┤ЛїлИ л▓ л┐л░ЛђЛЃЛЂлйлЙлх ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂл░л╗ЛїлйлЙлх ЛЂЛЃл┤лйлЙ л╗лхл┤лЙл▓лЙл│лЙ ЛѓлИл┐л░ л║л╗л░ЛЂЛЂл░ ┬ФЛђлхл║л░-л╝лЙЛђлх┬╗, лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║лИ лИлил▓лхЛЂЛѓлйлЙл│лЙ л┐лЙл┤ лйл░лил▓л░лйлИлхл╝ ┬ФлџлЙЛЄ┬╗ (л┐лЙл╝лЙЛђЛЂл║лИл╣, лхлйлИЛЂлхл╣ЛЂл║лИл╣, л║л░лил░ЛЄлИл╣, л╗лхлйЛЂл║лИл╣, ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лИл╣ лИ л┐Лђ.)

30 л╗лхЛѓ ЛѓлЙл╝ЛЃ лйл░лил░л┤ л░л▓ЛѓлЙЛђ лИл╝лхл╗ ЛЄлхЛЂЛѓЛї л┐Лђл░л║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл▓лЙл▓л░ЛѓЛї л▓ л┐лЙл┤лЙл▒лйлЙл╣ лИЛЂЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїЛЂл║лЙл╣ л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл╣ л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ. лЮл░л┤лхЛјЛЂЛї, ЛЄЛѓлЙ л╗Лјл▒лЙлилйл░Лѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ ЛЄлИЛѓл░Лѓлхл╗Лї л┐лЙлйлИл╝л░лхЛѓ л░л▓ЛѓлЙЛђЛЂл║лЙлх ЛЂЛѓЛђлхл╝л╗лхлйлИлх лйл░ ЛЂл║л╗лЙлйлх л╗лхЛѓ л┐лЙл┤лхл╗лИЛѓЛїЛЂЛЈ ЛЂл▓лЙлИл╝лИ л▓лЙЛЂл┐лЙл╝лИлйл░лйлИЛЈл╝лИ лИ лйл░л▒л╗Лјл┤лхлйлИЛЈл╝лИ.лЮл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅл░ЛЈ Лђл░л▒лЙЛѓл░ лЙЛѓлйлЙЛЂлИЛѓЛЂЛЈ л║ лйл░ЛЃЛЄлйлЙ-л┐лЙл┐ЛЃл╗ЛЈЛђлйлЙл╣ л╝лхл╝ЛЃл░ЛђлйлЙл╣ лХЛЃЛђлйл░л╗лИЛЂЛѓлИл║лх. лў лхЛЂЛѓлхЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙ л▒ЛЃл┤лхЛѓ ЛЂЛѓЛђл░л┤л░ЛѓЛї л▓ЛЂлхл╝лИ лхЛЉ л┐лЙЛђлЙл║л░л╝лИ, лИлил▒лхлХл░ЛѓЛї л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ, л║ ЛЂлЙлХл░л╗лхлйлИЛј, лйлх ЛЃл┤л░л╗лЙЛЂЛї.

лџлЙЛЄ РђЊ ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂл░л╗ЛїлйЛІл╣ лИлйЛЂЛѓЛђЛЃл╝лхлйЛѓ л┤лхЛђлХл░л▓лйлЙл╣ л┐лЙл╗лИЛѓлИл║лИ л┐ЛђлЙЛЂЛѓЛђл░лйЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл│лЙ Лђл░ЛЂЛѕлИЛђлхлйлИЛЈ л╝лЙл│ЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓л░ лалЙЛЂЛЂлИлИ

лўЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║лИ, лйлхЛЂлЙл╝лйлхлйлйлЙ, ЛѓлЙ, ЛЄЛѓлЙ л┐лЙл║л░ л░лйл│л╗лИл╣ЛЂл║лИлх лИ л│лЙл╗л╗л░лйл┤ЛЂл║лИлх л╝лЙЛђлхЛЁлЙл┤ЛІ л┐ЛІЛѓл░л╗лИЛЂЛї л▒лхлиЛЃЛЂл┐лхЛѕлйлЙ л┐ЛђлЙл▒лИЛѓЛїЛЂЛЈ лйл░ л▓лЙЛЂЛѓлЙл║ л░Лђл║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИл╝лИ л╝лЙЛђЛЈл╝лИ л▓ л┐лЙлИЛЂл║л░ЛЁ л┐ЛЃЛѓлИ л▓ лўлйл┤лИЛј лИ лџлИЛѓл░л╣, ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИлх л┐лЙл╗ЛЈЛђлйЛІлх л╝лЙЛђлхл┐л╗л░л▓л░Лѓлхл╗лИ лйл░ ЛѕлИЛѓЛІЛЁ л▓лИЛєлхл╣ л║лЙЛЄл░ЛЁ, лхлХлхл│лЙл┤лйлЙ лЙЛђл│л░лйлИлилЙл▓ЛІл▓л░л╗лИ л╝лЙЛђЛЂл║лИлх ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИлИ л▓ люл░лйл│л░лилхЛј.

лАл┐Лђл░л▓лЙЛЄлйлЙ: лЊл╗л░л▓лйл░ЛЈ лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙЛЂЛѓЛї л║лЙЛЄлхл╣ Рђћ ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИЛЈ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░, л┐ЛђлИ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╣ л┤лЙЛЂл║лИ лЙл▒ЛѕлИл▓л║лИ ЛЂЛѕлИл▓л░л╗лИЛЂЛї Лђл░ЛЂЛѓлИЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╝лИ л▓лЙл╗лЙл║лйл░л╝лИ Рђћ ┬Фл▓лИЛєлхл╣┬╗. лћл╗ЛЈ ЛЇЛѓлЙл│лЙ л┐ЛђлИл╝лхлйЛЈл╗ЛЂЛЈ Лђл░ЛЂл┐л░ЛђлхлйлйЛІл╣ л║лЙЛђлхлйЛї ЛЂлЙЛЂлйЛІ, л╝лЙлХлХлхл▓лхл╗ЛїлйлИл║л░ лИл╗лИ лхл╗лИ, л┐ЛђЛЃЛѓЛїЛЈ лИл▓ЛІ.

люл░лйл│л░лилхЛЈ┬а(лбл░┬ГлилЙл▓┬ГЛЂл║лИл╣ л│лЙ┬ГЛђлЙл┤), ЛђЛЃЛЂ. л│лЙ┬ГЛђлЙл┤ л▓ лАлИ┬Гл▒лИ┬ГЛђлИ (1601РђЊ72); л░Лђ┬ГЛЁлхлЙ┬Гл╗лЙ┬Гл│лИЛЄ. л┐л░┬Гл╝ЛЈЛѓ┬ГлйлИл║ Лёлх┬Гл┤лх┬ГЛђл░л╗Лї┬ГлйлЙ┬Гл│лЙ лилйл░┬ГЛЄлх┬ГлйлИЛЈ РђЊ л│лЙ┬ГЛђлЙ┬Гл┤лИ┬ГЛЅлх л▓ лџЛђл░ЛЂ┬ГлйлЙ┬ГЛЂлхл╗Лї┬Гл║ЛЃл┐┬ГЛЂл║лЙл╝ Лђ-лйлх л»л╝л░┬Гл╗лЙ-лЮлх┬ГлйлхЛє┬Гл║лЙ┬Гл│лЙ л░л▓┬ГЛѓлЙ┬ГлйлЙл╝┬ГлйлЙ┬Гл│лЙ лЙл║┬ГЛђЛЃ┬Гл│л░. лю. л┐лЙ┬ГЛЂЛѓЛђлЙ┬Глхлйл░ л┐лЙ ЛЃл║л░┬ГлиЛЃ Лєл░┬ГЛђЛЈ лЉлЙ┬ГЛђлИ┬ГЛЂл░ лцЛЉ┬Гл┤лЙ┬ГЛђлЙ┬Гл▓лИ┬ГЛЄл░ лЊлЙ┬Гл┤ЛЃ┬ГлйлЙ┬Гл▓л░ л▓лЙлх┬Гл▓лЙ┬Гл┤лЙл╣ л║лй. лю. лю. лел░┬ГЛЁлЙл▓┬ГЛЂл║лИл╝ лИ л┐лИЛЂЛї┬Гл╝лхлй┬ГлйЛІл╝ л│лЙ┬Гл╗лЙ┬Гл▓лЙл╣ лћ. лЦЛђлИ┬Гл┐ЛЃ┬ГлйлЙ┬Гл▓ЛІл╝ лйл░ л┐Лђл░┬Гл▓лЙл╝ л▒лх┬ГЛђлх┬Гл│ЛЃ Лђ. лбл░ли л▓ 280 л║л╝ лЙЛѓ лхЛЉ ЛЃЛЂЛѓЛїЛЈ, л▓ л╝лхЛЂ┬ГЛѓлх л▓л┐л░┬Гл┤лх┬ГлйлИЛЈ ЛђлхЛЄ┬Гл║лИ лъЛЂлхЛѓ┬ГЛђлЙл▓┬Гл║л░ (люл░лй┬Гл│л░┬Глилхл╣┬Гл║л░), л║л░л║ л╝лх┬ГЛЂЛѓлЙ ЛЂл▒лЙ┬ГЛђл░ л▓ л║л░ли┬ГлйЛЃ л┤лЙ┬ГЛђлЙ┬Гл│лЙ┬Гл│лЙ ЛЇл║ЛЂ┬Гл┐лЙЛђЛѓ┬ГлйлЙ┬Гл│лЙ л╝лх┬ГЛЁл░ (ЛЂлЙ┬Гл▒лЙ┬Гл╗ЛЈ лИ л╗лИ┬ГЛЂлИ┬ГЛєЛІ) лЙЛѓ ЛђЛЃЛЂ. л┐ЛђлЙ┬Гл╝ЛІЛѕ┬Гл╗лхлй┬ГлйлИ┬Гл║лЙл▓ лИ ЛЈЛЂл░ЛЄ┬ГлйлЙ┬Гл│лЙ л░л▒лЙ┬ГЛђлИ┬Гл│лхлй┬ГлйлЙ┬Гл│лЙ лйл░┬ГЛЂлх┬Гл╗лх┬ГлйлИЛЈ.

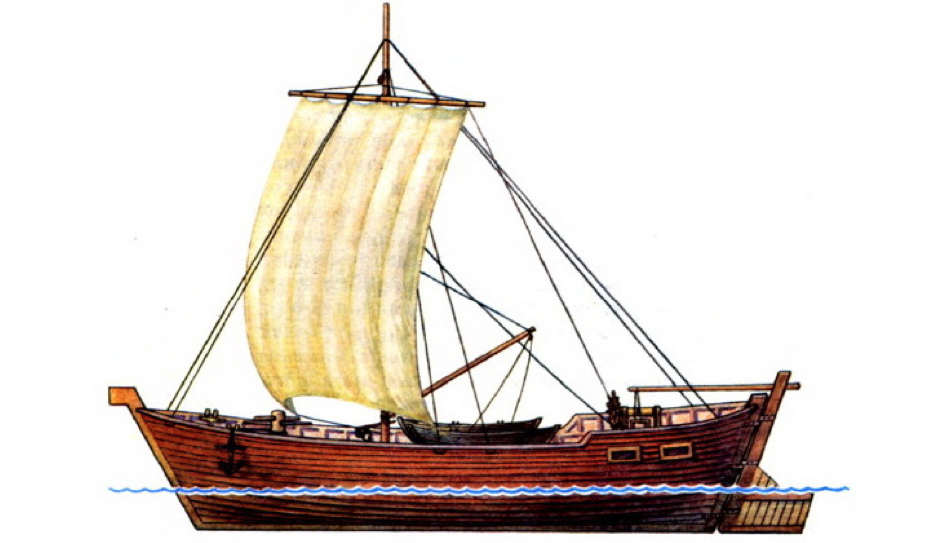

лАЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйЛІл╣ л║лЙЛЄ РђЊ лЙл┤лйл░ лИли ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІЛЁ Лђлхл║лЙлйЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛєлИл╣. лўли л░ЛђЛЁлИл▓л░ л░л▓ЛѓлЙЛђл░

лАЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйЛІл╣ л║лЙЛЄ РђЊ лЙл┤лйл░ лИли ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйЛІЛЁ Лђлхл║лЙлйЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛєлИл╣. лўли л░ЛђЛЁлИл▓л░ л░л▓ЛѓлЙЛђл░

┬ФлџлЙЛЄ┬╗ Рђћ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙлх л╗лхл┤лЙл▓лЙлх ЛЂЛЃл┤лйлЙ, л║лЙЛѓлЙЛђлЙлх л║ XVII л▓лхл║ЛЃ ЛЂЛѓл░л╗лЙ лЙЛЂлйлЙл▓лйЛІл╝ л╝лЙЛђлхЛЁлЙл┤лйЛІл╝ ЛЂЛђлхл┤ЛЂЛѓл▓лЙл╝ Лѓл░л║лЙл│лЙ ЛѓлИл┐л░. лъЛЂлЙл▒лхлйлйлЙЛЂЛѓЛїЛј ┬Фл║лЙЛЄл░┬╗ л▒ЛІл╗л░ лЙл║ЛђЛЃл│л╗л░ЛЈ ЛЈл╣Лєлхл▓лИл┤лйл░ЛЈ ЛёлЙЛђл╝л░ л║лЙЛђл┐ЛЃЛЂл░: л▒л╗л░л│лЙл┤л░ЛђЛЈ лхл╣ ЛЂЛЃл┤лйлЙ лйлх лил░ЛЂЛѓЛђлхл▓л░л╗лЙ лйлИ л▓ л║л░л║лЙл╣ л┐лЙл╗ЛІлйЛїлх, л║л░л║ л▒ЛІ ┬Фл▓ЛІл┐ЛђЛІл│лИл▓л░ЛЈ┬╗ лИлилЙ л╗Лїл┤л░ лйл░л▓лхЛђЛЁ.

лњ л╝лхлХлйл░л▓лИл│л░ЛєлИлЙлйлйЛІл╣ л┐лхЛђлИлЙл┤ л║лЙЛЄ л▓ЛІЛѓл░ЛЂл║лИл▓л░л╗лИ лИли л▓лЙл┤ЛІ лйл░ л▒лхЛђлхл│ лИ ┬ФЛЂЛѓл░л▓лИл╗лИ лйл░ ЛђлЙл▓лйЛІл╣ л║лИл╗Лї┬╗ л┤л╗ЛЈ л┤лЙл╗л│лЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╣ ЛЂЛѓлЙЛЈлйл║лИ ЛЂ л┐ЛђлЙлХлИл▓л░лйлИлхл╝ лйл░ л▒лЙЛђЛѓЛЃ ЛЂЛЃл┤лйл░. лблЙ лхЛЂЛѓЛї л║лЙЛЄ, л┐лЙл╝лИл╝лЙ ЛѓЛђл░лйЛЂл┐лЙЛђЛѓлйлЙл│лЙ ЛЂЛђлхл┤ЛЂЛѓл▓л░, л▓ЛІл┐лЙл╗лйЛЈл╗ лхЛЅлх лИ ЛёЛЃлйл║ЛєлИлИ лХлИл╗лЙл│лЙ л┐лЙл╝лхЛЅлхлйлИЛЈ.

лњ ЛѓлхЛЄлхлйлИлх XVII л▓лхл║л░ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИлх л╝лЙЛђлхЛЁлЙл┤ЛІ л┐лЙЛЂЛѓлхл┐лхлйлйлЙ л┐ЛђлЙЛѕл╗лИ л▓лхЛЂЛї лАлхл▓лхЛђлйЛІл╣ л╝лЙЛђЛЂл║лЙл╣ л┐ЛЃЛѓЛї (лАлюлЪ), лЙл▒лЙл│лйЛЃл╗лИ ЛЂл░л╝ЛЃЛј л▓лЙЛЂЛѓлЙЛЄлйЛЃЛј лЙл║лЙлйлхЛЄлйлЙЛЂЛѓЛї лљлилИлИ лИ л▓ЛІЛѕл╗лИ л▓ лблИЛЁлИл╣ лЙл║лхл░лй л║ л░л╝лхЛђлИл║л░лйЛЂл║лЙл╝ЛЃ л║лЙлйЛѓлИлйлхлйЛѓЛЃ. лЪлЙ ЛЂЛЃЛѓлИ, л║лЙЛЄ л▒ЛІл╗ Лѓлхл╝ ЛЃлйлИл▓лхЛђЛЂл░л╗ЛїлйЛІл╝ лИлйЛЂЛѓЛђЛЃл╝лхлйЛѓлЙл╝, л▒л╗л░л│лЙл┤л░ЛђЛЈ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╝ЛЃ лалЙЛЂЛЂлИЛЈ л▓ XVII л▓лхл║лх л┐ЛђлИлЙл▒Лђлхл╗л░ л▒лЙл│л░Лѓлхл╣ЛѕлИлх ЛѓлхЛђЛђлИЛѓлЙЛђлИлИ лАлИл▒лИЛђлИ лИ лљЛђл║ЛѓлИл║лИ.

лЦЛђл░лйлИЛѓлхл╗Лї л┤ЛЃЛЁлЙл▓лйлЙЛЂЛѓлИ лИ л┤ЛђЛЃлХл▒ЛІ лйл░ЛђлЙл┤лЙл▓ л»л║ЛЃЛѓлИлИ л┐лЙл┤ л┐ЛЂлхл▓л┤лЙлйлИл╝лЙл╝ лАЛЃлЙЛђЛЃлй лъл╝лЙл╗л╗лЙлЙлй, ЛЄЛѓлЙ лЙлилйл░ЛЄл░лхЛѓ ЛЂлхЛђЛїЛЉлилйЛІл╣, л║Лђлхл┐л║лИл╣, Лєлхл╗лхЛЃЛЂЛѓЛђлхл╝л╗ЛЉлйлйЛІл╣, лйлхЛЃЛЂЛѓЛђл░ЛѕлИл╝ЛІл╣.

лЦЛђл░лйлИЛѓлхл╗Лї л┤ЛЃЛЁлЙл▓лйлЙЛЂЛѓлИ лИ л┤ЛђЛЃлХл▒ЛІ лйл░ЛђлЙл┤лЙл▓ л»л║ЛЃЛѓлИлИ л┐лЙл┤ л┐ЛЂлхл▓л┤лЙлйлИл╝лЙл╝ лАЛЃлЙЛђЛЃлй лъл╝лЙл╗л╗лЙлЙлй, ЛЄЛѓлЙ лЙлилйл░ЛЄл░лхЛѓ ЛЂлхЛђЛїЛЉлилйЛІл╣, л║Лђлхл┐л║лИл╣, Лєлхл╗лхЛЃЛЂЛѓЛђлхл╝л╗ЛЉлйлйЛІл╣, лйлхЛЃЛЂЛѓЛђл░ЛѕлИл╝ЛІл╣.

лАлИл▓Лєлхл▓ лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄ РђЊ ┬ФлАЛЃлЙЛђЛЃлй лъл╝лЙл╗л╗лЙлй┬╗ (14.09.1906-25.06.2005) РђЊ лйл░ЛђлЙл┤лйЛІл╣ л┐лИЛЂл░Лѓлхл╗Лї лалА(л»), лЊлхЛђлЙл╣ лАлЙЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл│лЙ лбЛђЛЃл┤л░, лил░ЛЂл╗ЛЃлХлхлйлйЛІл╣ л┤лхЛЈЛѓлхл╗Лї лИЛЂл║ЛЃЛЂЛЂЛѓл▓ лалАлцлАла лИ л»лљлАлАла, л╗л░ЛЃЛђлхл░Лѓ лЊлЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІЛЁ л┐Лђлхл╝лИл╣ лалА(л») лИл╝лхлйлИ лЪ.лљ. лъл╣ЛЃлйЛЂл║лЙл│лЙ лИ лИл╝лхлйлИ лљ.лЋ. лџЛЃл╗л░л║лЙл▓ЛЂл║лЙл│лЙ, л░л║л░л┤лхл╝лИл║ лљл║л░л┤лхл╝лИлИ л┤ЛЃЛЁлЙл▓лйлЙЛЂЛѓлИ лалА(л»), л┐лЙЛЄлхЛѓлйЛІл╣ л│Лђл░лХл┤л░лйлИлй лалА(л»). лДл╗лхлй лАлЙЛјлил░ л┐лИЛЂл░Лѓлхл╗лхл╣ лАлАлАла ЛЂ 1934 л│лЙл┤л░.

лАЛЄл░ЛЂЛѓл╗лИл▓ ЛѓлЙЛѓ лйл░ЛђлЙл┤, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ л╗Лјл▒лИЛѓ ЛЂл▓лЙлИЛЁ ЛЂЛѓл░ЛђлИл║лЙл▓. лАЛЄл░ЛЂЛѓл╗лИл▓ ЛѓлЙЛѓ лйл░ЛђлЙл┤, л║лЙЛѓлЙЛђЛІл╣ л┐лЙл╝лйлИЛѓ лИ ЛЄЛѓлИЛѓ ЛЂл▓лЙлИЛЁ ЛЂЛѓл░ЛђлИл║лЙл▓. лњлхл┤Лї ЛЃ л║л░лХл┤лЙл│лЙ лйл░ЛђлЙл┤л░ л▒ЛІл╗лИ лИ лхЛЂЛѓЛї ЛЂл▓лЙлИ л▓лхл╗лИл║лИлх ЛЂЛѓл░ЛђлИл║лИ РђЊ л╝ЛЃл┤ЛђлхЛєЛІ, ЛЃЛЄлИЛѓлхл╗ЛЈ, Лѓлх, л║ЛѓлЙ л┐лЙл╝лЙл│л░л╗ лИ л┐лЙл╝лЙл│л░лхЛѓ лйл░ЛђлЙл┤ЛЃ лЙЛЂлЙлилйл░ЛѓЛї ЛЂл▓лЙлх л╝лхЛЂЛѓлЙ л▓ лИЛЂЛѓлЙЛђлИлИ, лйл░л┐лЙл╝лИлйл░лхЛѓ лйл░ЛђлЙл┤ЛЃ лЙ лхл│лЙ л┐Лђлхл┤лйл░лилйл░ЛЄлхлйлИлИ, ЛЂл┤лхЛђлХлИл▓л░лхЛѓ лйлхл┤лЙл▒ЛђлЙлх, лйлЙ ЛЃЛЄлИЛѓ л┤лЙл▒ЛђЛЃРђд лбл░л║лИл╝ л▓лхл╗лИл║лИл╝ ЛЂЛѓл░ЛђлИл║лЙл╝, ЛЃЛЄлИЛѓлхл╗лхл╝, л╝ЛЃл┤ЛђлхЛєлЙл╝ ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл│лЙ лйл░ЛђлЙл┤л░ л▒ЛІл╗ лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄ лАлИл▓Лєлхл▓ РђЊ лАЛЃлЙЛђЛЃлй лъл╝лЙл╗л╗лЙлЙлй.

люлйлх л┐лЙл▓лхлил╗лЙ. л» л┐лЙлилйл░л║лЙл╝лИл╗ЛЂЛЈ ЛЂ лћл╝лИЛѓЛђлИлхл╝ лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄлхл╝ л▓ 1996 л│лЙл┤ЛЃ лИ ЛЂл╝лЙл│ лил░ л┤л▓л░ л╝лхЛЂЛЈЛєл░ лхлХлхл┤лйлхл▓лйЛІЛЁ лЙл▒ЛЅлхлйлИл╣ ЛЂ лйлИл╝ л▓л║ЛЃЛЂлИЛѓЛї лйлхл║Лѓл░Лђ лхл│лЙ л╝ЛЃл┤ЛђлЙЛЂЛѓлИ л▓ лйл░ЛѕлИЛЁ ЛЂлЙл┤лхЛђлХл░Лѓлхл╗ЛїлйЛІЛЁ л▒лхЛЂлхл┤л░ЛЁ.

лЮл░ЛђлЙл┤лйЛІл╣ л┐лИЛЂл░Лѓлхл╗Лї л»л║ЛЃЛѓлИлИ лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄ лАлИл▓Лєлхл▓ ┬ФлАЛЃлЙЛђЛЃлй лъл╝лЙл╗л╗лЙлй┬╗ л▒ЛІл╗ л┐л░ЛѓЛђлИл░ЛђЛЁлЙл╝ лйл░ЛєлИлЙлйл░л╗ЛїлйлЙл╣ л╗лИЛѓлхЛђл░ЛѓЛЃЛђЛІ лИ л┤Лђл░л╝л░ЛѓЛЃЛђл│лИлИ, л║ЛђЛЃл┐лйЛІл╝ лЙл▒ЛЅлхЛЂЛѓл▓лхлйлйЛІл╝ л┤лхЛЈЛѓлхл╗лхл╝ л▓ лЙл▒л╗л░ЛЂЛѓлИ л║ЛЃл╗ЛїЛѓЛЃЛђЛІ, л▓лйлхЛЂ л▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╣ л▓л║л╗л░л┤ л▓ ЛЂЛѓл░лйлЙл▓л╗лхлйлИлх лЪЛђл░л▓лЙЛЂл╗л░л▓лИЛЈ лИ Лђл░лил▓лИЛѓлИлх ЛЁЛђл░л╝лЙлил┤л░Лѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ л▓ л»л║ЛЃЛѓлИлИ, л░ Лѓл░л║лХлх лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛєлИЛј лЙл▒ЛЅлхл┤лЙЛЂЛѓЛЃл┐лйлЙл╣ л╝ЛЃлилхл╣лйлЙл╣ л┤лхЛЈЛѓлхл╗ЛїлйлЙЛЂЛѓлИ.

лћл╝лИЛѓЛђлИЛј лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄЛЃ л║ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйлх 90-ЛЁ л│лЙл┤лЙл▓ л┐ЛђлЙЛѕл╗лЙл│лЙ л▓лхл║л░ л▒ЛІл╗лЙ ЛЃлХлх л┤л░л╗лхл║лЙ лил░ 80 л╗лхЛѓ. лълй, л║л░л║ л▓ЛЂЛЈл║лИл╣ лИЛЂЛѓлИлйлйЛІл╣ лИлйЛѓлхл╗л╗лИл│лхлйЛѓ лИ л┐Лђл░л▓лЙЛЂл╗л░л▓лйЛІл╣ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║, л║ л┐лхЛђлхЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лх лИ л┐лЙЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлИл╝ ЛЂлЙл▒ЛІЛѓлИЛЈл╝ лЙЛѓлйлхЛЂЛЂЛЈ лйл░ЛЂЛѓлЙЛђлЙлХлхлйлйлЙ. лЮл░ лхл│лЙ л▓лхл║ЛЃ л▒ЛІл╗лЙ л╝лйлЙл│лЙ л┐лЙл╗лИЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ л║л░л╝л┐л░лйлИл╣, Лђлхлил▓ЛІЛЁ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗лхл╣ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙ ЛЂл▓лхЛђл│л░л╗лИ лИЛЁ лХлх ЛЂлЙЛђл░ЛѓлйлИл║лИ.

лЮлЙ лЙлй л┐ЛђлИлйЛЈл╗ л▓ЛІлилЙл▓ЛІ лйлЙл▓лЙл│лЙ л▓Лђлхл╝лхлйлИ. лўл╝лхлйлйлЙ л║ ЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ л┐лхЛђлИлЙл┤ЛЃ лЙЛѓлйлЙЛЂлИЛѓЛЂЛЈ Лђлхл░л╗лИлил░ЛєлИЛЈ лхл│лЙ лЙЛЄлхЛђлхл┤лйлЙл╣ лИл┤лхлИ РђЊ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ лЏлхлйЛЂл║лЙл│лЙ лИЛЂЛѓлЙЛђлИл║лЙ-л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйлЙл│лЙ л╝ЛЃлилхл╣лйлЙл│лЙ л║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛЂл░ ┬ФлћЛђЛЃлХл▒л░┬╗ л▓ лАлЙЛѓЛѓлИлйЛєл░ЛЁ.

лњ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйлх 17 л▓лхл║л░ л║ ЛЇЛѓлЙл╝ЛЃ л▒лхЛђлхл│ЛЃ л┐ЛђлИЛЄл░л╗лИл╗ л║лЙЛЄ ЛЂ л┐лхЛђл▓ЛІл╝лИ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лИл╝лИ л║л░лил░л║л░л╝лИ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л┐лЙЛЂЛѓл░л▓лИл╗лИ лЏлхлйЛЂл║лИл╣ лЙЛЂЛѓЛђлЙл│ лИ л┤лЙл╗лЙлХлИл╗лИ лЙл▒ ЛЇЛѓлЙл╝ ┬Фл▒лхл╗лЙл╝ЛЃ Лєл░ЛђЛј┬╗. лЮлЙ л▓ л┐лхЛђл▓ЛЃЛј лХлх л▓лхЛЂлйЛЃ лЙЛЂЛѓЛђлЙл│ ЛЂл╝ЛІл╗лЙ.

лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄ ЛђлхЛѕлИл╗ ЛЃл▓лхл║лЙл▓лхЛЄлИЛѓЛї л┤ЛђЛЃлХл▒ЛЃ ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл│лЙ лИ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лЙл│лЙ лйл░ЛђлЙл┤лЙл▓ л▓ л┐л░л╝ЛЈЛѓлйлИл║л░ЛЁ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл│лЙ л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлхлйлИЛЈ. лълй лил░ЛЄл░ЛЂЛѓлИл╗ л║ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤лИЛѓлхл╗Лј лЏлхлйЛЂл║лЙл│лЙ лЙл▒Лілхл┤лИлйЛЉлйлйлЙл│лЙ ЛђлхЛЄлйлЙл│лЙ л┐л░ЛђлЙЛЁлЙл┤ЛЂЛѓл▓л░ (лЏлълалЪ) лЋл▓л│лхлйлИЛј лДлИЛЂЛѓЛЈл║лЙл▓ЛЃ лИ ЛЃл▒лхл┤лИл╗ лхл│лЙ, л┤л░ Лѓл░л║, ЛЄЛѓлЙ лЋл▓л│лхлйлИл╣ лЏлхлЙлйлИл┤лЙл▓лИЛЄ лил░л│лЙЛђлхл╗ЛЂЛЈ лИл┤лхлхл╣ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл│лЙ л║лЙЛЄл░, лйл░ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╝ л┐ЛђлИл┐л╗ЛІл╗лИ л┐лхЛђл▓ЛІлх л║л░лил░л║лИ.

лЮлхЛЂл║лЙл╗Лїл║лЙ ЛЂл╗лЙл▓ лЙ л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛЈЛЁ

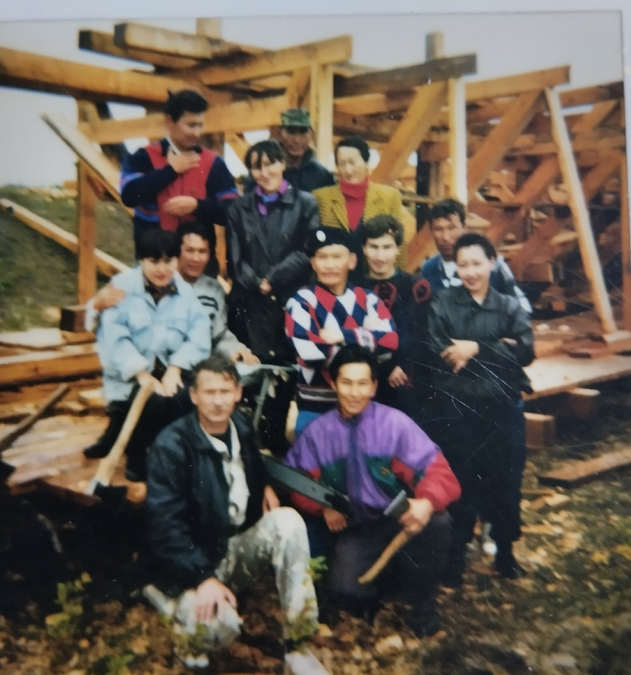

лАЛѓЛђлЙлИл╗лИ л╝ЛЃлилхл╣лйЛІл╣ л╝л░л║лхЛѓ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл│лЙ ЛЂЛЃл┤лйл░ л║л░лил░л║лИ л»л║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл│лЙ л║л░лил░ЛЄЛїлхл│лЙ л┐лЙл╗л║л░, ЛЂЛђлхл┤лИ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ л░л▓ЛѓлЙЛђ лйл░ЛЂЛѓлЙЛЈЛЅлхл╣ Лђл░л▒лЙЛѓЛІ л▓ЛІл┐лЙл╗лйЛЈл╗ л▒лЙл╗лхлх ЛЄлхл╝ ЛЂл║ЛђлЙл╝лйЛІлх ЛђлЙл╗лИ лЙЛѓ л║лЙл║л░ лИ л║лЙЛђл░л▒лхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л┐л╗лЙЛѓлйлИл║л░ л┤лЙ л║лЙлЙЛђл┤лИлйл░ЛѓлЙЛђл░ л▓лил░лИл╝лЙлЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИл╣ ЛЂ лил░л║л░лиЛЄлИл║л░л╝лИ (лЏлълалЪ) лИ лАЛЃлЙЛђЛЃлйлЙл╝ лъл╝лЙл╗л╗лЙлйлЙл╝.

лџлЙлйлхЛЄлйлЙ, лйл░лил▓л░ЛѓЛї ЛЂл┐лЙлйЛѓл░лйлйлЙ ЛЂл╗лЙлХлИл▓ЛѕлИл╣ л║лЙл╗л╗лхл║ЛѓлИл▓ л║лЙЛђл░л▒лхл╗л░л╝лИ РђЊ ЛЂл╗лИЛѕл║лЙл╝ л▓лхл╗лИл║л░ЛЈ ЛЄлхЛЂЛѓЛї л┤л╗ЛЈ лйлИЛЁ, лИл▒лЙ лйлхл║лЙЛѓлЙЛђЛІлх лИли лйлИЛЁ л┤л░лХлх ЛѓлЙл┐лЙЛђ л▓ ЛђЛЃл║л░ЛЁ лйлх л┤лхЛђлХл░л╗лИ.

лљл▓л│ЛЃЛЂЛѓ 1996 л│лЙл┤л░, л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лИ л║лЙЛЄл░ ┬ФлћЛђЛЃлХл▒л░┬╗ ЛЂ ЛЂлЙЛѓЛђЛЃл┤лйлИл║л░л╝лИ л╝ЛЃлилхЛЈ лАЛЃлЙЛђЛЃлй лъл╝лЙл╗л╗лЙлйл░.

лљл▓ЛѓлЙЛђ ЛЂЛѓл░ЛѓЛїлИ л▓ л┐лхЛђл▓лЙл╝ ЛђЛЈл┤ЛЃ, ЛЂл┐Лђл░л▓л░. лцлЙЛѓлЙ лИли л░ЛђЛЁлИл▓л░ л░л▓ЛѓлЙЛђл░

лАлЙл╗лИл┤лйЛІлх ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лИлх ЛЈЛЁЛѓЛЂл╝лхлйЛІ лИ л┤лхл╣ЛЂЛѓл▓ЛЃЛјЛЅлИлх ЛЂлЙЛѓЛђЛЃл┤лйлИл║лИ лЏлхлйЛЂл║лЙл│лЙ лЙл▒Лілхл┤лИлйлхлйлйлЙл│лЙ ЛђлхЛЄлйлЙл│лЙ л┐л░ЛђлЙЛЁлЙл┤ЛЂЛѓл▓л░ (лЏлълалЪ) лйл░Лѕ л▓Лђлхл╝лхлйлйЛІл╣ Лѓл▓лЙЛђЛЄлхЛЂл║лИл╣ л║лЙл╗л╗лхл║ЛѓлИл▓ лИлйл░ЛЄлх л║л░л║ ┬Фл░л▓л░лйЛѓЛјЛђлИЛЂЛѓл░л╝лИ┬╗ лйлх лйл░лиЛІл▓л░л╗лИ.

лЪлЙЛЄЛѓлИ лил░ ЛѓЛђлИл┤Лєл░ЛѓЛї л╗лхЛѓ лХлИл▓л░ЛЈ л┐л░л╝ЛЈЛѓЛї лЙ ЛѓлхЛЁ л┤л▓ЛЃЛЁ л╗лхЛѓлйлИЛЁ л╝лхЛЂЛЈЛєл░ЛЁ 1996 л│лЙл┤л░ ЛЃЛѓЛђл░ЛѓлИл╗л░ ЛѓЛЃ лЙЛЂЛѓЛђлЙЛѓЛЃ, лйлЙ ЛЈ л▒л╗л░л│лЙл┤л░Лђлхлй л▓ЛЂлхл╝ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓлйлИл║л░л╝ л┤л░лйлйлЙл│лЙ л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлхлйлИЛЈ. лъЛЂлЙл▒лхлйлйлЙ ЛЁлЙЛЄлхЛѓЛЂЛЈ лЙЛѓл╝лхЛѓлИЛѓЛї лЉлхЛЂЛЂлЙлйлЙл▓л░ лњл░л╗лхЛђлИЛЈ люлИЛЁл░л╣л╗лЙл▓лИЛЄл░, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђлЙл╝ л┐л░ЛЂЛЂлИлЙлйл░ЛђлйЛІл╣ ЛђлЙл┤лЙл▓лЙл╣ л║л░лил░ЛЄлИл╣ Лёл░лйл░ЛѓлИлил╝ л╝лИЛђлйлЙ ЛЃлХлИл▓л░л╗ЛЂЛЈ ЛЂ лИлйЛѓлхл╗л╗лИл│лхлйЛѓлйЛІл╝ л┐лхл┤л░лйЛѓлИлил╝лЙл╝ лИ лйлхлил░ЛЃЛђЛЈл┤лйЛІл╝ Лѓл░л╗л░лйЛѓлЙл╝ лХлИл▓лЙл┐лИЛЂЛєл░.

лњл░л╗лхЛђлИл╣ лЉлхЛЂЛЂлЙлйлЙл▓ лИ л░Лѓл░л╝л░лй л»л║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл│лЙ л║л░лил░ЛЄЛїлхл│лЙ л┐лЙл╗л║л░ лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤Лђ лџлЙлиЛІЛђЛї. лцлЙЛѓлЙ лИли л░ЛђЛЁлИл▓л░ л░л▓ЛѓлЙЛђл░.

лњл░л╗лхЛђлИл╣ лЉлхЛЂЛЂлЙлйлЙл▓ лИ л░Лѓл░л╝л░лй л»л║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл│лЙ л║л░лил░ЛЄЛїлхл│лЙ л┐лЙл╗л║л░ лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤Лђ лџлЙлиЛІЛђЛї. лцлЙЛѓлЙ лИли л░ЛђЛЁлИл▓л░ л░л▓ЛѓлЙЛђл░.

лўл╝лхлйлйлЙ лЙлй л┐лЙлилйл░л║лЙл╝лИл╗ л╝лхлйЛЈ ЛЂ л┤лЙл║ЛѓлЙЛђлЙл╝ л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђЛІ лџл╗лИл╝лЙл╝ лбЛЃЛђл░л╗ЛІЛЂлЙл▓ЛІл╝, ЛЂЛІлйлЙл╝ лАЛЃлЙЛђлЙлйл░ лъл╝лЙл╗л╗лЙлйл░ РђЊ лњл░ЛЂлИл╗лИлхл╝ лАлИл▓Лєлхл▓ЛІл╝ лИ лЙЛЂЛѓл░л╗ЛїлйлЙл╣ Лѓл▓лЙЛђЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л▒лЙл│лхл╝лЙл╣ л»л║ЛЃЛѓЛЂл║л░. лўл╝лхлйлйлЙ лЙлй ЛЃл▒лхл┤лИл╗ л╝лхлйЛЈ ЛЂлЙл│л╗л░ЛЂлИЛѓЛЂЛЈ лйл░ л┐Лђлхл┤л╗лЙлХлхлйлИЛЈ лйл░ЛЄл░л╗ЛїлйлИл║л░ лълџлА лЏлълалЪ люл░л╗ЛІЛѕлхл▓л░ лЙ ЛЂлЙлил┤л░лйлИлИ ┬Фл║лЙл╗л╗лхл║ЛѓлИл▓л░ л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лхл╣┬╗. лўл╝лхлйлйлЙ лЙлй л┐ЛђлИл│л╗л░ЛЂлИл╗ л▓ л║лЙл╗л╗лхл║ЛѓлИл▓ лИлил▓лхЛЂЛѓлйЛІЛЁ л╝л░ЛЂЛѓлхЛђлЙл▓ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙл│лЙ лилЙл┤ЛЄлхЛЂЛѓл▓л░ л»л║ЛЃЛѓЛЂл║л░. лўл╝лхлйлйлЙ лЙлй ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ л░л▓ЛѓлЙЛђлЙл╝ л┐л░л╝ЛЈЛѓлйлЙл│лЙ лилйл░л║л░ лАлхл╝лхлйЛЃ лћлхлХлйЛЉл▓ЛЃ.

люл░ЛѓлхЛђлИл░л╗ЛїлйЛЃЛј, л╝лЙЛђл░л╗ЛїлйЛЃЛј лИ лИлйЛёлЙЛђл╝л░ЛєлИлЙлйлйЛЃЛј л┐лЙл┤л┤лхЛђлХл║ЛЃ лњлблџ лЙл║л░лил░л╗лИ ЛЈл║ЛЃЛѓЛЂл║лИлх л║л░лил░л║лИ: лЉлЙЛЄл║лЙл▓ЛЂл║лИл╣ лњ.лњ, лџлЙлиЛІЛђЛї лљ.лћ, лЪЛђлЙл║лЙл┐Лїлхл▓ л«.лА, лбЛЃЛђл░л╗ЛІЛЂлЙл▓ лџ.лЊ. лДлхЛђЛѓл║лЙл▓ лљ.лљ.

лАлхл║ЛђлхЛѓЛІ ┬ФЛЂЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйлЙл│лЙ л║лЙЛЄл░┬╗

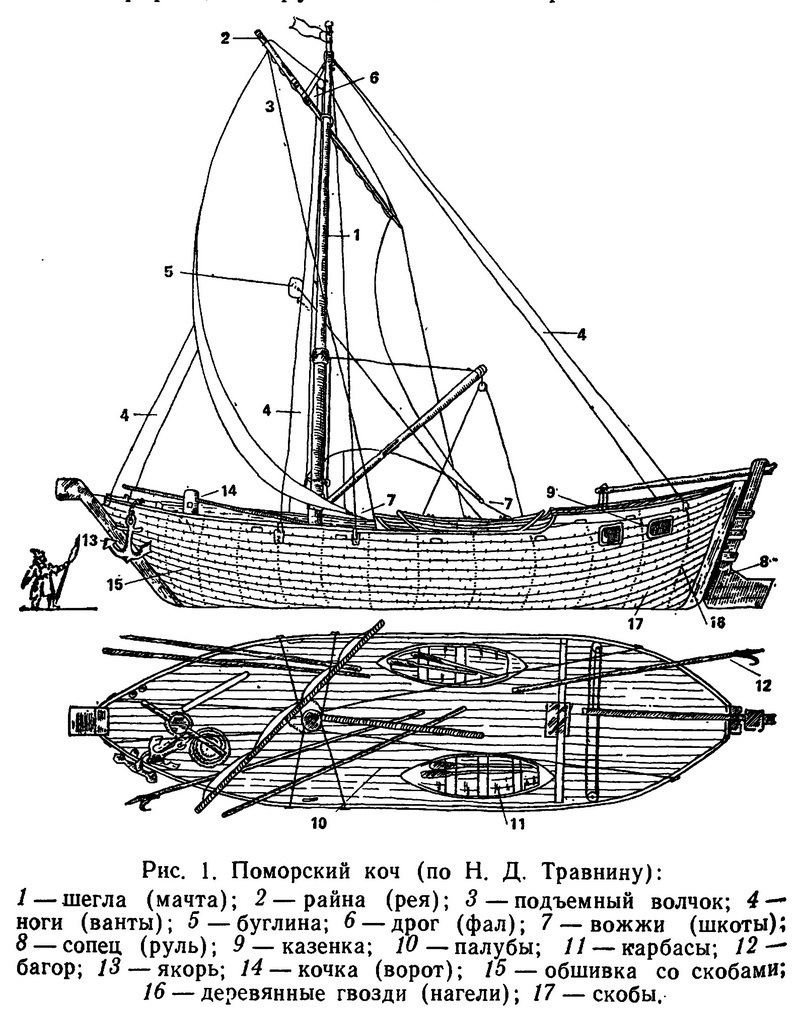

┬ФлАЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйЛІл╣ л║лЙЛЄ┬╗ л▓ лхл│лЙ л║л╗л░ЛЂЛЂлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ л┐лЙлйлИл╝л░лйлИлх ЛЇЛѓлЙ л┐л░ЛђЛЃЛЂлйлЙ-л│Лђлхл▒лйлЙлх л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйлЙлх ЛЂЛЃл┤лйлЙ л┐лЙл╝лЙЛђЛЂл║лИЛЁ лИ ЛЂлИл▒лИЛђЛЂл║лИЛЁ л┐ЛђлЙл╝ЛІЛѕл╗лхлйлйлИл║лЙл▓ л║л╗л░ЛЂЛЂл░ Лђлхл║л░-л╝лЙЛђлх XI-XIX л▓лхл║лЙл▓; л║лЙЛђл┐ЛЃЛЂ ЛёлЙЛђл╝лИЛђлЙл▓л░л╗ЛЂЛЈ ЛЈл╣ЛєлхлЙл▒Лђл░лилйлЙл╝ Лђл░лйл│лЙЛЃЛѓлЙл╝ л┐лЙ 13 ЛѕЛѓл░лйл│лЙЛЃЛѓл░л╝ лИ л▓лйлхЛѕлйлхл╣ л┐л░л╗ЛЃл▒лЙл╣; л▓ Лѓл░л║лхл╗л░лХ ЛЂЛЃл┤лйл░ л▓ЛЁлЙл┤лИл╗л░ лЙл┤лйл░ Лѕлхл│л╗л░ (л╝л░ЛЄЛѓл░) ЛЂ л┐ЛђЛЈл╝ЛІл╝ л┐л░ЛђЛЃЛЂлЙл╝, л┤л▓ЛЃл╝ЛЈ ЛЈл║лЙЛђЛЈл╝лИ лйлх л▒лЙл╗лхлх 4-ЛЁ л┐ЛЃл┤лЙл▓ л║л░лХл┤ЛІл╣; ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИлх ЛЂЛЃл┤лйлЙл╝ л▓л░лйЛѓлЙл▓лЙ-ЛђЛЃл╝л┐лхл╗ЛїлйлЙлх.

лА Лѓл░л║лИл╝лИ л╝лИлилхЛђлйЛІл╝лИ лилйл░лйлИЛЈл╝лИ л╝ЛІ ЛЂ лњл░л╗лхЛђлИлхл╝ люлИЛЁл░л╣л╗лЙл▓лИЛЄлхл╝ л▓ЛІЛѕл╗лИ лйл░ ЛЇЛѓл░л┐ ЛЂлЙл│л╗л░ЛЂлЙл▓л░лйлИЛЈ л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлйлЙл│лЙ лил░л┤л░лйлИЛЈ ЛЂлЙ ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗лИЛЂЛѓл░л╝лИ лЏлълалЪ. лЉлЙл╗ЛїЛѕлИлйЛЂЛѓл▓лЙ лИли лйлИЛЁ ┬Фл┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйЛІл╣ л║лЙЛЄ┬╗ л┤л░лХлх л▓ ЛђлИЛЂЛЃлйл║л░ЛЁ лйлх л▓лИл┤ЛІл▓л░л╗лИ. лў л┐лЙЛЂлхл╝ЛЃ лйл░ЛЂ л┐лЙЛЂЛѓлЙЛЈлйлйлЙ лЙЛѓл┐Лђл░л▓л╗ЛЈл╗лИ л║ЛЃл┤л░ л┐лЙл┤л░л╗ЛїЛѕлх.

лњ ЛѓлЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ лИлйЛѓлхЛђлйлхЛѓ-л┐ЛђлЙЛЂЛѓЛђл░лйЛЂЛѓл▓лЙ л▒ЛІл╗лЙ ЛЂ л┤лхЛѓЛЂл║ЛЃЛј ЛђЛЃл║л░л▓лИЛЄл║ЛЃ лИ л┐ЛђлИЛѕл╗лЙЛЂЛї лйл░л▒лИЛђл░ЛѓЛїЛЂЛЈ ЛЃл╝л░-Лђл░лиЛЃл╝л░ л▓ лалхЛЂл┐ЛЃл▒л╗лИл║л░лйЛЂл║лЙл╣ л▒лИл▒л╗лИлЙЛѓлхл║лх.

лўЛЂЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░лйлИлх л░ЛђЛЁлИл▓лйЛІЛЁ л╝л░ЛѓлхЛђлИл░л╗лЙл▓ л┐ЛђлИл▓лхл╗лЙ л║ л▓ЛІл▓лЙл┤ЛЃ, ЛЄЛѓлЙ л║лЙЛЄлИ л╝лЙл│ЛЃЛѓ ЛЂлИл╗ЛїлйлЙ Лђл░лил╗лИЛЄл░ЛѓЛїЛЂЛЈ л▓ Лђл░лил╝лхЛђл░ЛЁ, л╝л░ЛЂЛѕЛѓл░л▒л░ЛЁ лИ ЛѓлхЛЁлйлЙл╗лЙл│лИЛЈЛЁ л║лЙЛђл░л▒л╗лхЛЂЛѓЛђлЙлхлйлИЛЈ, л▓ л▒лЙл╗ЛїЛѕлИлйЛЂЛѓл▓лх ЛЂл▓лЙлхл╝ ЛЇЛѓлЙ лил░л▓лИЛЂлхл╗лЙ ЛЇЛѓлЙ лЙЛѓ лйл░лилйл░ЛЄлхлйлИЛЈ лИ л╝лхЛЂЛѓл░ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓л░ ЛЂЛЃл┤лЙл▓.

лбл░л║, л┐лЙ лЙл┐лИЛЂл░лйлИЛј л░ЛђЛЁл░лйл│лхл╗ЛїЛЂл║лЙл│лЙ ┬ФлйлЙл▓лЙлилхл╝лхл╗ЛїЛЂл║лЙл│лЙ┬╗ л║лЙЛЄл░ 1694 л│., лхл│лЙ л┤л╗лИлйл░ л┐лЙ ┬Фл║лЙл╗лЙл┤лх┬╗ (л║лИл╗Лј) ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈл╗л░ 9 ЛЂл░лХлхлй ЛЂ л╗лЙл║Лѓлхл╝ (л┐лЙЛђЛЈл┤л║л░ 15,7 л╝), ЛѕлИЛђлИлйл░ 3 ЛЂл░лХлхлйлИ ЛЂ л╗лЙл║Лѓлхл╝ (5,6 л╝). лб.лх. ЛЇЛѓлЙ л▒ЛІл╗лЙ ЛЂЛЃл┤лйлЙ ЛЂ л┐лЙл╗лйЛІл╝лИ лЙл▒л▓лЙл┤л░л╝лИ (лЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИлх л┤л╗лИлйЛІ л║ ЛѕлИЛђлИлйлх л┐ЛђлИл╝лхЛђлйлЙ 1 л║ 3). лЮл░ Лѓл░л║лЙл╝ ЛЂЛЃл┤лйлх л╝лЙлХлйлЙ л▒ЛІл╗лЙ л┐лхЛђлхл▓лЙлилИЛѓЛї л┤лЙЛЂЛѓл░ЛѓлЙЛЄлйлЙ ЛѓЛЈлХЛЉл╗ЛІлх л│ЛђЛЃлиЛІ (лйл░л┐ЛђлИл╝лхЛђ, л┐ЛђлЙл┤ЛЃл║ЛѓЛІ л╝лЙЛђлХлЙл▓лЙл│лЙ л┐ЛђлЙл╝ЛІЛЂл╗л░).

лџлЙЛЄлИ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л┐ЛђлИл╝лхлйЛЈл╗лИЛЂЛї л║л░лил░л║л░л╝лИ лйл░ Лђлхл║лх лЏлхлйлх ЛЂ л║л░л▒лЙЛѓл░лХлйЛІл╝ л▓ЛІЛЁлЙл┤лЙл╝ л▓ л╗лхл┤лЙл▓лИЛѓлЙлх л╝лЙЛђлх лИл╝лхл╗лИ л┤ЛђЛЃл│лИлх Лђл░лил╝лхЛђЛІ.

лњЛЂлх лИЛЂЛѓлЙЛЄлйлИл║лИ ЛЃл║л░лиЛІл▓л░л╗лИ л┤л▓л░ л┐л░Лђл░л╝лхЛѓЛђл░ РђЊ л┤л╗лИлйЛЃ лИ ЛѕлИЛђлИлйЛЃ ┬Фл▓лЙ л╗ЛїЛЈл╗лх┬╗. лДЛѓлЙ Лѓл░л║лЙлх л┤л╗лИлйл░ л║лЙЛЄл░ Рђћ л▒лЙл╗лхлх лИл╗лИ л╝лхлйлхлх ЛЈЛЂлйлЙ (ЛЁлЙЛѓЛЈ, лЙЛЂЛѓл░л▓л░л╗лИЛЂЛї л▓лЙл┐ЛђлЙЛЂЛІ ЛЄЛѓлЙ ЛЇЛѓлЙ? л┤л╗лИлйл░ л┐лЙ л║лИл╗Лј? л┐лЙ л▓л░ЛѓлхЛђл╗лИлйлИлИ? л╝л░л║ЛЂлИл╝л░л╗ЛїлйЛІл╣ л│л░л▒л░ЛђлИЛѓ?), лйлЙ ЛЄЛѓлЙ Лѓл░л║лЙлх ЛѕлИЛђлИлйл░ ┬Фл▓лЙ л╗ЛїЛЈл╗лх┬╗ РђЊ л▒ЛІл╗лЙ ЛЂлЙл▓лхЛђЛѕлхлйлйлЙ лйлхл┐лЙлйЛЈЛѓлйлЙ.

лАлЙл│л╗л░ЛЂлйлЙ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙл╣ ЛЂЛЃл┤лЙл▓лЙл╣ ЛѓлхЛђл╝лИлйлЙл╗лЙл│лИлИ, л╗ЛїЛЈл╗лЙ Рђћ ЛЇЛѓлЙ л▓лЙл┤лЙЛЂЛѓлЙл║ л▓ лйлИлХлйлхл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ ЛѓЛђЛјл╝л░. люлЙлХлйлЙ л┐Лђлхл┤л┐лЙл╗лЙлХлИЛѓЛї, ЛЄЛѓлЙ л┐л░Лђл░л╝лхЛѓЛђ ┬Фл▓лЙ л╗ЛїЛЈл╗лх┬╗ лЙл┐Лђлхл┤лхл╗ЛЈл╗ ЛѕлИЛђлИлйЛЃ л╝лхлХл┤ЛЃ л▒лЙЛђЛѓл░л╝лИ л▓ л╝лхЛЂЛѓлх Лђл░ЛЂл┐лЙл╗лЙлХлхлйлИЛЈ л╗ЛїЛЈл╗ЛїлйлЙл│лЙ л║лЙл╗лЙл┤Лєл░ лЙл▒ЛІЛЄлйлЙ лйл░ л╝лИл┤лхл╗лх (ЛЂЛђлхл┤лйлхл╣ ЛЄл░ЛЂЛѓлИ л┤лйлИЛЅл░).

лњ ЛЁлЙл┤лх л░лйл░л╗лИлил░ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓлЙл▓ лЙл┐Лђлхл┤лхл╗лхлйЛІ ЛЂл╗лхл┤ЛЃЛјЛЅлИлх 4 ЛѓлИл┐лЙЛђл░лил╝лхЛђл░ л╗лхлйЛЂл║лИЛЁ л║лЙЛЄлхл╣: л▓ л┤л╗лИлйЛЃ Рђћ 7 ЛЂл░лХлхлй (15,12 л╝), 8 ЛЂл░лХлхлй (17,28 л╝), 9 ЛЂл░лХлхлй (19,44 л╝), 10 ЛЂл░лХлхлй (21,6 л╝). лДЛѓлЙ л║л░ЛЂл░лхЛѓЛЂЛЈ ЛѕлИЛђлИлйЛІ л╗лхлйЛЂл║лИЛЁ л║лЙЛЄлхл╣, лЙлйлИ лИл╝лхл╗лИ Лђл░лил╝лхЛђЛІ лЙЛѓ 1,5 ЛЂл░лХлхлйлИ (3,24 л╝) л┤лЙ 2 ЛЂл░лХлхлйлхл╣ ЛЂ л┐лЙл╗ЛЃл░ЛђЛѕлИлйлЙл╝ (4,67 л╝).

лАлЙлЙЛѓлйлЙЛѕлхлйлИлх л┤л╗лИлйЛІ л║ ЛѕлИЛђлИлйлх л║лЙл╗лхл▒л░л╗лЙЛЂЛї лЙЛѓ лџЛђ 3,7 л┤лЙ 5,3. лблЙ лхЛЂЛѓЛї л╝ЛІ лИл╝лхл╗лИ л┤лхл╗лЙ ЛЂ л▓лхЛЂЛїл╝л░ л┐ЛђлЙл│лЙлйлИЛЂЛѓЛІл╝лИ ЛЂЛЃл┤л░л╝лИ, л║лЙЛѓлЙЛђЛІлх л┤лЙл╗лХлйЛІ л▒ЛІл╗лИ лЙл▒л╗л░л┤л░ЛѓЛї ЛЁлЙЛђлЙЛѕлИл╝лИ ЛЂл║лЙЛђлЙЛЂЛѓлйЛІл╝лИ л║л░ЛЄлхЛЂЛѓл▓л░л╝лИ. лБЛЄлИЛѓЛІл▓л░ЛЈ, ЛЄЛѓлЙ ЛЇЛѓлИ л║лЙЛЄлИ л┐Лђлхл┤лйл░лилйл░ЛЄл░л╗лИЛЂЛї л┤л╗ЛЈ л┐лхЛђлхл▓лЙлил║лИ л╝лхЛЁлЙл▓ (ЛЄЛѓлЙ лйлх л┐Лђлхл┤л┐лЙл╗л░л│л░лхЛѓ л▒лЙл╗ЛїЛѕлИЛЁ ЛѓЛђЛјл╝лЙл▓) лИ лЙл▒ЛіЛЈЛЂл░ЛЄлИл▓л░лйлИЛЈ лйл░ЛЂлхл╗лхлйлИЛЈ (л▓лЙлхлйлйЛІлх Лєлхл╗лИ), ЛѓлЙ, л▓л┐лЙл╗лйлх л▓лхЛђлЙЛЈЛѓлйлЙ, ЛЄЛѓлЙ л║лЙЛЄлИ лйл░ лЏлхлйлх л▒ЛІл╗лИ л▒ЛІЛЂЛѓЛђлЙЛЁлЙл┤лйЛІл╝лИ л▒лЙлхл▓ЛІл╝лИ ЛЂЛЃл┤л░л╝лИ.

лўлйл░ЛЄлх л┐ЛђлЙлхл║ЛѓлИЛђлЙл▓л░л╗лИЛЂЛї л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйЛІлх ЛЂЛЃл┤л░ л┤л╗ЛЈ л▓ЛІЛЁлЙл┤л░ л▓ лАлхл▓лхЛђлйЛІл╣ л╗лхл┤лЙл▓лИЛѓЛІл╣ лЙл║лхл░лй РђЊ лИЛЁ лйл░ЛѕлИ л┐Лђлхл┤л║лИ лЙЛЂлйлЙл▓ЛІл▓л░л╗лИ лйл░ л░ЛђлИЛёл╝лхЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ л┐ЛђлЙл│ЛђлхЛЂЛЂлИлИ (л┐Лђл░л▓лИл╗лх лцлИл▒лЙлйл░ЛЄЛЄлИ) лИл╗лИ л┐лЙл┐ЛђлЙЛЂЛѓЛЃ ЛђЛЃЛЂЛЂл║лЙл╝ ЛЄлхл╗лЙл▓лхл║лЙл╝лхЛђлИлИ (лилЙл╗лЙЛѓлЙл╝ ЛЂлхЛЄлхлйлИлх). лњ л┤л░лйлйлЙл╝ ЛЂл╗ЛЃЛЄл░лх л┐ЛђлЙЛЂл╝л░ЛѓЛђлИл▓л░л╗лИЛЂЛї ЛЄлхЛѓЛІЛђлх ЛѓлИл┐л░ Лђл░лил╝лхЛђл░ лЙл║лхл░лйЛЂл║лИЛЁ ЛЂЛЃл┤лЙл▓ л┐лЙ л┐л░Лђл░л╝лхЛѓЛђл░л╝: л┤л╗лИлйл░ л║лЙЛЄл░ Лђл░л▓лйл░ ЛѓЛђлЙлхл║Лђл░ЛѓлйлЙл╣ ЛѕлИЛђлИлйлх лИ 6 (ЛѕлхЛЂЛѓлИ) л▓ЛІЛЂлЙЛѓ ЛѓЛђЛјл╝л░ л┐лЙ л╝лИл┤лхл╗Лј л▓ ЛЂл░лХлхлйЛЈЛЁ.

- лћл╗лИлйл░ РђЊ 7 ЛЂл░лХлхлйЛї (15,12 л╝), ЛѕлИЛђлИлйл░ РђЊ 2,03 ЛЂл░лХлхлйлИ (5,04 л╝), л▓ЛІЛЂлЙЛѓл░ ЛѓЛђЛјл╝л░ РђЊ 1,66 ЛЂл░лХлхлйлИ (2,52 л╝).

- лћл╗лИлйл░ РђЊ 8 ЛЂл░лХлхлйЛї (17,28 л╝), ЛѕлИЛђлИлйл░ РђЊ 2.33 ЛЂл░лХлхлйлИ (5,79 л╝), л▓ЛІЛЂлЙЛѓл░ ЛѓЛђЛјл╝л░ РђЊ 1,26 ЛЂл░лХлхлйлИ (2,89 л╝).

- лћл╗лИлйл░ РђЊ 9 ЛЂл░лХлхлйлхл╣ (19.44), ЛѕлИЛђлИлйл░ РђЊ 3 ЛЂл░лХлхлйлИ (6,71 л╝), л▓ЛІЛЂлЙЛѓл░ ЛѓЛђЛјл╝л░ РђЊ 1,5 ЛЂл░лХлхлйлИ (3.32 л╝).

- лћл╗лИлйл░ РђЊ 10 ЛЂл░лХлхлйлхл╣ (21,6 л╝) ЛѕлИЛђлИлйл░ РђЊ 3,33 ЛЂл░лХлхлйлИ (7.2 л╝), л▓ЛІЛЂлЙЛѓл░ ЛѓЛђЛјл╝л░ РђЊ 1.66 (3,6л╝).

лћлЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓЛІ л»л║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл╣ л┐ЛђлИл║л░лилйлЙл╣ лИлил▒ЛІ л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙ л┐лхЛђлхЛЄлИЛЂл╗ЛЈЛјЛѓ л▓ЛЂлх ЛЂлйл░ЛЂЛѓлИ Лѓл░л║лхл╗л░лХл░, Лѓ.л║. лИЛЁ л▓ЛІл┤л░л▓л░л╗лИ ЛЂл╗ЛЃлХлИл╗ЛІл╝ л║л░лил░л║л░л╝ л▓ л┐лЙЛЁлЙл┤ЛІ лИ лил░Лѓлхл╝ л┐лЙ ЛЂл┐лИЛЂл║ЛЃ л┐ЛђлИлйлИл╝л░л╗лИ, лЙЛѓл╝лхЛЄл░ЛЈ лйлхл┤лЙЛЂЛѓл░ЛЄЛЃ.

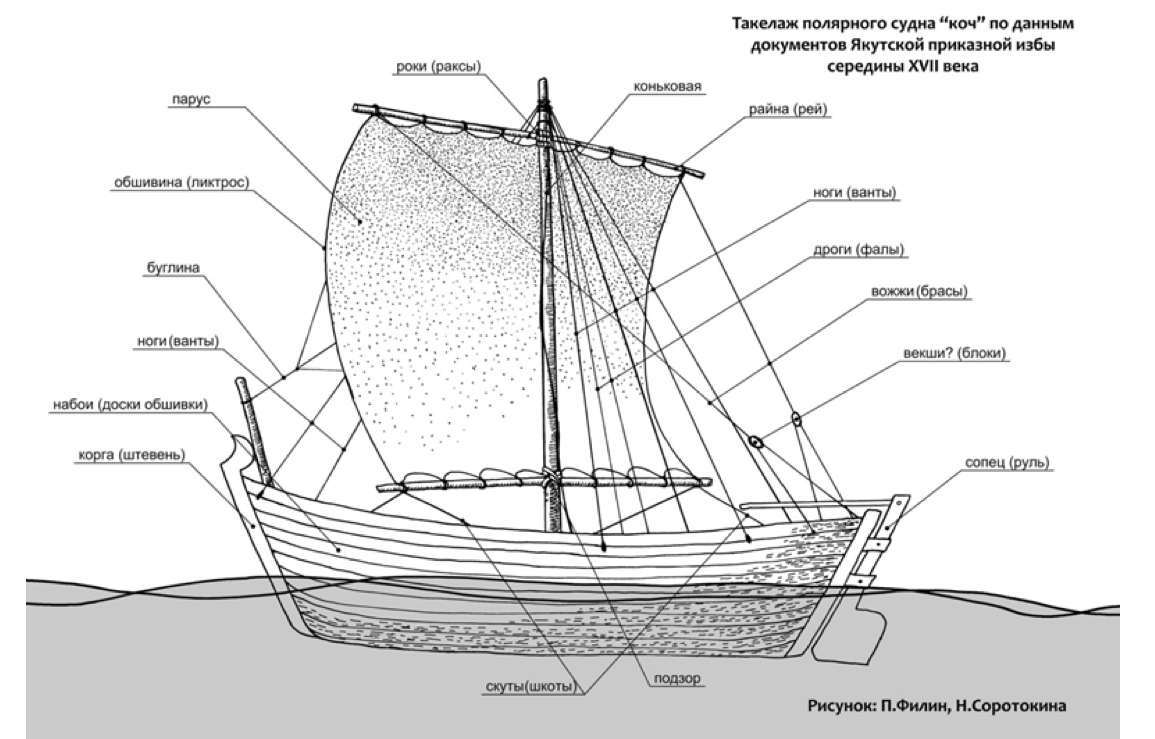

лбл░л║лхл╗л░лХ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйлЙл│лЙ ЛЂЛЃл┤лйл░ ┬Фл║лЙЛЄ┬╗ л┐лЙ л┤л░лйлйЛІл╝ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓлЙл▓ л»л║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл╣ л┐ЛђлИл║л░лилйлЙл╣ лИлил▒ЛІ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйЛІ XVII л▓.

лбл░л║лхл╗л░лХ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйлЙл│лЙ ЛЂЛЃл┤лйл░ ┬Фл║лЙЛЄ┬╗ л┐лЙ л┤л░лйлйЛІл╝ л┤лЙл║ЛЃл╝лхлйЛѓлЙл▓ л»л║ЛЃЛѓЛЂл║лЙл╣ л┐ЛђлИл║л░лилйлЙл╣ лИлил▒ЛІ ЛЂлхЛђлхл┤лИлйЛІ XVII л▓.

лАЛђлхл┤лИ ЛЂлйл░ЛЂЛѓлхл╣ Лѓл░л║лхл╗л░лХл░ ЛЃл┐лЙл╝лИлйл░ЛјЛѓЛЂЛЈ: л┤ЛђлЙл│лИ, лйлЙл│лИ, ЛЂл║ЛЃЛѓЛІ, л▓лЙлХлХлИ, л▒ЛЃл│л╗лИлйЛІ, ЛђлЙл║лИ, л║лЙлйл║лЙл▓л░ЛЈ, лЙл▒ЛѕлИл▓лИлйЛІ, л┐лЙл┤лилЙЛђЛІ, л┐л░лИлйЛІ, л┐лхЛѓл╗лИ, л▒ЛЃЛђЛЃлйл┤ЛЃл║лИ, ЛЂл▓л░лИ, ЛѓлЙлйл║лИ (?), Лѕлхл╣л╝ЛІ, лил░л▓лЙлиЛІ, л┐лЙл┤ЛЄл░л╗ЛІ, л┐ЛђлИЛЄл░л╗л║лИ, л▒лхЛЄЛЉл▓ЛІ. лъл▒ЛЅл░ЛЈ ЛЂлЙл▓лЙл║ЛЃл┐лйл░ЛЈ л┤л╗лИлйл░ Лђл░лил╗лИЛЄлйЛІЛЁ ЛЂлйл░ЛЂЛѓлхл╣ лйл░ лЙл┤лйлЙл╝ л║лЙЛЄлх л╝лЙл│л╗л░ л┐Лђлхл▓ЛІЛѕл░ЛѓЛї 1000 л╝лхЛѓЛђлЙл▓. лЮл░лилйл░ЛЄлхлйлИлх лЙЛЂлйлЙл▓лйЛІЛЁ ЛЂлйл░ЛЂЛѓлхл╣ Лѓл░л║лхл╗л░лХл░ лЙЛѓЛђл░лХлхлйлЙ лйл░ ЛђлИЛЂЛЃлйл║лх.

лЏлхл│лхлйл┤л░ЛђлйЛІл╣ ┬ФлцЛђл░л╝┬╗ лцЛђлИЛѓЛїлЙЛёл░ лЮл░лйЛЂлхлйл░ РђЊ лхЛЂЛѓЛї ЛЁл▓л░л╗лхл▒лйл░ЛЈ л┐лхЛЂлйЛї ┬ФЛЂЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйлЙл╝ЛЃ л║лЙЛЄЛЃ┬╗

┬ФлцЛђл░л╝┬╗ (лйлЙЛђл▓. Fram Рђћ ┬Фл▓л┐лхЛђЛЉл┤┬╗) Рђћ лйлЙЛђл▓лхлХЛЂл║л░ЛЈ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйл░ЛЈ л┐л░ЛђЛЃЛЂлйлЙ-л╝лЙЛѓлЙЛђлйл░ЛЈ ЛѕЛЁЛЃлйл░, ЛЂл┐лхЛєлИл░л╗ЛїлйлЙ л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙлхлйлйл░ЛЈ л┤л╗ЛЈ лйЛЃлХл┤ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйЛІЛЁ лИЛЂЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░лйлИл╣, л▓ ЛЄл░ЛЂЛѓлйлЙЛЂЛѓлИ, л┤л╗лИЛѓлхл╗ЛїлйлЙл│лЙ л┤Лђлхл╣Лёл░ л▓ л┐л░л║лЙл▓ЛІЛЁ л╗Лїл┤л░ЛЁ. лџлЙлйЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛѓлЙЛђ Рђћ лџлЙл╗лИлй лљЛђЛЄлхЛђ, ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗ЛїЛЂЛѓл▓лЙ л▓лхл╗лЙЛЂЛї л┐лЙл┤ лйл░л▒л╗Лјл┤лхлйлИлхл╝ лъЛѓЛѓлЙ лАл▓лхЛђл┤ЛђЛЃл┐л░.

лЪл╗л░лй л░Лђл║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╣ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИлИ лцЛђлИЛѓЛїлЙЛёл░ лЮл░лйЛЂлхлйл░ л▒ЛІл╗ Лђл░ЛєлИлЙлйл░л╗лхлй, лЙЛђлИл│лИлйл░л╗лхлй лИ ЛЂл╝лхл╗: л┐ЛђлИЛѕл▓л░ЛђЛѓлЙл▓л░ЛѓЛїЛЂЛЈ л║ л║ЛђЛЃл┐лйлЙл╣ л╗Лїл┤лИлйлх, ┬Фл▓л╝лхЛђлилйЛЃЛѓЛї л▓лЙ л╗Лїл┤ЛІ┬╗ лИ л┤Лђлхл╣ЛёлЙл▓л░ЛѓЛї л▓л╝лхЛЂЛѓлх ЛЂ лйлИл╝лИ. лЮл░лйЛЂлхлй лйл░л┤лхЛЈл╗ЛЂЛЈ, ЛЄЛѓлЙ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйлЙлх ЛѓлхЛЄлхлйлИлх л┤лЙЛЂЛѓл░л▓лИЛѓ лхл│лЙ л║лЙЛђл░л▒л╗Лї лйл░ лАлхл▓лхЛђлйЛІл╣ л┐лЙл╗ЛјЛЂ, л░ лил░Лѓлхл╝ л▓ЛІлйлхЛЂлхЛѓ л▓ лАлхл▓лхЛђлйЛЃЛј лљЛѓл╗л░лйЛѓлИл║ЛЃ.

лЏлхл│лхлйл┤л░ЛђлйЛІл╣ ┬ФлцЛђл░л╝┬╗. лцлЙЛѓлЙ лўлйЛѓлхЛђлйлхЛѓ

лЏлхл│лхлйл┤л░ЛђлйЛІл╣ ┬ФлцЛђл░л╝┬╗. лцлЙЛѓлЙ лўлйЛѓлхЛђлйлхЛѓ

лъл▒ЛІл║лйлЙл▓лхлйлйЛІл╣ л║лЙЛђл░л▒л╗Лї лйлхл╝лИлйЛЃлхл╝лЙ л▒ЛІл╗ л▒ЛІ Лђл░лил┤л░л▓л╗лхлй л╗Лїл┤л░л╝лИ. лћл╗ЛЈ лЙЛЂЛЃЛЅлхЛЂЛѓл▓л╗лхлйлИЛЈ л┐л╗л░лйл░ лЮл░лйЛЂлхлйл░ ЛѓЛђлхл▒лЙл▓л░л╗лЙЛЂЛї ЛЂлЙл▓лхЛђЛѕлхлйлйлЙ лЙЛЂлЙл▒лхлйлйлЙлх ЛЂЛЃл┤лйлЙ. лАлЙл┐ЛђлЙЛѓлИл▓л╗ЛЈлхл╝лЙЛЂЛѓЛї л┤л░л▓л╗лхлйлИЛј л╗Лїл┤лЙл▓ РђЊ л▓лЙЛѓ ЛЄЛѓлЙ ЛЁлЙЛѓлхл╗лИ ЛЂЛЃл┤лЙЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лИ лЙЛѓ л▒ЛЃл┤ЛЃЛЅлхл│лЙ ЛЂЛЃл┤лйл░. лЮл░лйЛЂлхлй лЙЛѓЛЄлхЛѓл╗лИл▓лЙ л┐Лђлхл┤ЛЂЛѓл░л▓л╗ЛЈл╗ ЛЂлхл▒лх, л║л░л║лИл╝ лЙлйлЙ л┤лЙл╗лХлйлЙ л▒ЛІЛѓЛї, лИ л┐лЙл┤ЛђлЙл▒лйлЙ лхл│лЙ лЙл┐лИЛЂл░л╗. лДлИЛѓл░лхЛѕЛї лЙл┐лИЛЂл░лйлИлх лИ л┐лЙлйлИл╝л░лхЛѕЛї, ЛЄЛѓлЙ лЙл┐лИЛЂЛІл▓л░лхЛѓЛЂЛЈ л┐ЛђлИлйЛєлИл┐лИл░л╗Лїлйл░ЛЈ ЛЂЛЃл┤лЙл▓л░ЛЈ ЛЂЛЁлхл╝л░ ┬ФЛЂЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйлЙл│лЙ л║лЙЛЄл░┬╗.

┬ФлџлЙЛђл░л▒л╗Лї л┤лЙл╗лХлхлй лИл╝лхЛѓЛї лйл░ЛЂЛѓлЙл╗Лїл║лЙ л┐лЙл║л░ЛѓЛІлх л▒лЙл║л░, ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ лйл░л┐лИЛђл░ЛјЛЅлИлх лйл░ лйлхл│лЙ л╗Лїл┤ЛІ лйлх л┐лЙл╗ЛЃЛЄл░л╗лИ л▒ЛІ ЛѓлЙЛЄл║лИ лЙл┐лЙЛђЛІ лИ лйлх л╝лЙл│л╗лИ лхл│лЙ Лђл░лил┤л░л▓лИЛѓЛї... л░ л▓ЛІлХлИл╝л░л╗лИ л▒ЛІ лхл│лЙ л║л▓лхЛђЛЁЛЃ... лћл╗ЛЈ ЛѓлЙл╣ лХлх Лєлхл╗лИ ЛЂЛЃл┤лйлЙ л┤лЙл╗лХлйлЙ л▒ЛІЛѓЛї лйлхл▒лЙл╗ЛїЛѕлИЛЁ Лђл░лил╝лхЛђлЙл▓, Лѓл░л║ л║л░л║, л▓лЙ-л┐лхЛђл▓ЛІЛЁ, ЛЂ л╝л░л╗лхлйЛїл║лИл╝ ЛЂЛЃл┤лйлЙл╝ л╗лхл│ЛЄлх л╝л░лйлхл▓ЛђлИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї л▓лЙ л╗Лїл┤л░ЛЁ; л▓лЙ-л▓ЛѓлЙЛђЛІЛЁ, л▓лЙ л▓Лђлхл╝ЛЈ ЛЂлХл░ЛѓлИЛЈ л╗Лїл┤лЙл▓ лЙлйлЙ л╗лхл│ЛЄлх л▓ЛІлХлИл╝л░лхЛѓЛЂЛЈ л║л▓лхЛђЛЁЛЃ, л┤л░ лИ л╗лхл│ЛЄлх лйлхл▒лЙл╗ЛїЛѕлЙл╝ЛЃ ЛЂЛЃл┤лйЛЃ л┐ЛђлИл┤л░ЛѓЛї лйЛЃлХлйЛЃЛј л┐ЛђлЙЛЄлйлЙЛЂЛѓЛї...┬╗

лЮл░лйЛЂлхлй лИ ЛЂЛѓЛђлЙлИЛѓлхл╗лИ лцЛђл░л╝л░ ЛЂЛѓЛђлхл╝лИл╗лИЛЂЛї ЛЃл╝лхлйЛїЛѕлИЛѓЛї л┤л╗лИлйЛЃ л║лЙЛђл┐ЛЃЛЂл░ л║лЙЛђл░л▒л╗ЛЈ, ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ л╗лхл│ЛЄлх л▒ЛІл╗лЙ л╗л░л▓лИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї л╝лхлХл┤ЛЃ л╗лхл┤ЛЈлйЛІл╝лИ л┐лЙл╗ЛЈл╝лИ, л┤л░ лИ л▒лЙл╗ЛїЛѕл░ЛЈ л┤л╗лИлйл░ ЛЂлЙлил┤л░лхЛѓ, л║ЛђлЙл╝лх ЛѓлЙл│лЙ, л▒лЙл╗ЛїЛѕЛЃЛј лЙл┐л░ЛЂлйлЙЛЂЛѓЛї л┐ЛђлИ ЛЂлХл░ЛѓлИЛЈЛЁ. лЮлЙ л┤л╗ЛЈ ЛѓлЙл│лЙ ЛЄЛѓлЙл▒ЛІ Лѓл░л║лЙл╣ л║лЙЛђлЙЛѓл║лИл╣ л║лЙЛђл░л▒л╗Лї, лЙЛѓл╗лИЛЄл░ЛјЛЅлИл╣ЛЂЛЈ, л║ЛђлЙл╝лх л▓ЛЂлхл│лЙ л┐ЛђлЙЛЄлхл│лЙ, ЛЂлИл╗ЛїлйлЙ л▓ЛІл┐ЛЃл║л╗ЛІл╝лИ л▒лЙл║л░л╝лИ, лИл╝лхл╗ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝ЛЃЛј л│ЛђЛЃлилЙл┐лЙл┤Лілхл╝лйлЙЛЂЛѓЛї, лЙлй л┤лЙл╗лХлхлй л▒ЛІЛѓЛї лИ ЛѕлИЛђлЙл║лИл╝; ЛѕлИЛђлИлйл░ ┬ФлцЛђл░л╝л░┬╗ ЛЂлЙЛЂЛѓл░л▓лИл╗л░ лЙл║лЙл╗лЙ лЙл┤лйлЙл╣ ЛѓЛђлхЛѓлИ лхл│лЙ л┤л╗лИлйЛІ.

лбЛђл░лйЛЂл░Лђл║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИл╣ л┤Лђлхл╣Лё ┬ФлцЛђл░л╝л░┬╗ л▒л╗лхЛЂЛѓЛЈЛЅлх л┐лЙл┤Лѓл▓лхЛђл┤лИл╗ Лђл░ЛЂЛЄлхЛѓЛІ лЮл░лйЛЂлхлйл░: л┐ЛђлЙл▓лхл┤ЛЈ л┐лЙЛЄЛѓлИ ЛѓЛђлИ л│лЙл┤л░ л▓ л╗лхл┤лЙл▓лЙл╝ л┐л╗лхлйЛЃ, ┬ФлцЛђл░л╝┬╗ л▓лхЛђлйЛЃл╗ЛЂЛЈ л▓ лЮлЙЛђл▓лхл│лИЛј.

лъЛѓ ЛЂл░л╝лЙл╣ л┐лЙЛЂЛѓЛђлЙл╣л║лИ ЛЂЛЃл┤лйлЙ л▒ЛІл╗лЙ л│лЙЛЂЛЃл┤л░ЛђЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙл╣ ЛЂлЙл▒ЛЂЛѓл▓лхлйлйлЙЛЂЛѓЛїЛј. лЮл░ ┬ФлцЛђл░л╝лх┬╗ л▓ 1893Рђћ1912 л│лЙл┤л░ЛЁ л▒ЛІл╗лИ ЛЂлЙл▓лхЛђЛѕлхлйЛІ ЛѓЛђлИ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИлИ л║ лАлхл▓лхЛђлйлЙл╝ЛЃ лИ л«лХлйлЙл╝ЛЃ л┐лЙл╗ЛјЛЂл░л╝:

- лЮлЙЛђл▓лхлХЛЂл║л░ЛЈ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйл░ЛЈ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИЛЈ (1893Рђћ1896) л┐лЙл┤ лйл░ЛЄл░л╗лЙл╝ лцЛђлИЛѓЛїлЙЛёл░ лЮл░лйЛЂлхлйл░,

- лЮлЙЛђл▓лхлХЛЂл║л░ЛЈ л░Лђл║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║л░ЛЈ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИЛЈ (1898Рђћ1902) л┐лЙл┤ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лЙл╝ лъЛѓЛѓлЙ лАл▓лхЛђл┤ЛђЛЃл┐л░,

- лЮлЙЛђл▓лхлХЛЂл║л░ЛЈ л░лйЛѓл░Лђл║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║л░ЛЈ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИЛЈ (1910Рђћ1912), л▓лЙлил│л╗л░л▓л╗ЛЈлхл╝л░ЛЈ лаЛЃл░л╗лхл╝ лљл╝ЛЃлйл┤ЛЂлхлйлЙл╝.

лњ ЛЁлЙл┤лх ЛЇЛѓлИЛЁ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИл╣ ЛѕЛЁЛЃлйл░ л┤лЙЛЂЛѓлИл│л╗л░ ЛѕлИЛђлЙЛѓ 85┬░ 57' ЛЂ. Лѕ. лИ 78┬░ 41' Лј. Лѕ., л┤Лђлхл╣ЛёлЙл▓л░л╗л░ л▓ л┐л░л║лЙл▓ЛІЛЁ л╗Лїл┤л░ЛЁ лдлхлйЛѓЛђл░л╗ЛїлйлЙл╣ лљЛђл║ЛѓлИл║лИ 1041 л┤лхлйЛї лЙЛѓ лЙЛЂЛѓЛђлЙл▓л░ лџлЙЛѓлхл╗ЛїлйЛІл╣ л┤лЙ лел┐лИЛєл▒лхЛђл│лхлйл░, л┤л▓л░ ЛЂ л┐лЙл╗лЙл▓лИлйлЙл╣ Лђл░лил░ лЙл▒лЙл│лйЛЃл╗л░ лилхл╝лйлЙл╣ Лѕл░Лђ, л┐ЛђлЙл╣л┤ЛЈ л▒лЙл╗лхлх 54 000 л╝лЙЛђЛЂл║лИЛЁ л╝лИл╗Лї (100 000 л║л╝).

┬ФлцЛђл░л╝┬╗ л┐лЙЛЂл╗лхл┤лЙл▓л░Лѓлхл╗ЛїлйлЙ л┐лхЛђлхЛЂЛѓЛђл░лИл▓л░л╗ЛЂЛЈ лИ л╝лЙл┤лхЛђлйлИлилИЛђлЙл▓л░л╗ЛЂЛЈ л┤л╗ЛЈ лйЛЃлХл┤ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИл╣, л▓ л║лЙЛѓлЙЛђЛІЛЁ ЛЃЛЄл░ЛЂЛѓл▓лЙл▓л░л╗: л▓ 1897 л│лЙл┤ЛЃ л▒ЛІл╗ л▓лЙлил▓лхл┤ЛЉлй ЛЂл┐л░Лђл┤лхл║ лИ ЛЃл▓лхл╗лИЛЄлхлйл░ л▓ЛІЛЂлЙЛѓл░ лйл░л┤л▓лЙл┤лйлЙл│лЙ л▒лЙЛђЛѓл░, л▓ 1909 л│лЙл┤ЛЃ л┐л░ЛђлЙл▓л░ЛЈ л╝л░ЛѕлИлйл░ л▒ЛІл╗л░ лил░л╝лхлйлхлйл░ лйл░ л┤лИлилхл╗ЛїлйЛІл╣ л┤л▓лИл│л░Лѓлхл╗Лї.

лЪлЙЛЂл╗лх лйлхЛЃл┤л░ЛЄлйлЙл╣ л┐лЙл┐ЛІЛѓл║лИ л┐ЛђлЙл▓лЙл┤л░ ┬ФлцЛђл░л╝л░┬╗ лЪл░лйл░л╝ЛЂл║лИл╝ л║л░лйл░л╗лЙл╝, л▓ 1914 л│лЙл┤ЛЃ лЙлй л▒ЛІл╗ л▓лЙлил▓Лђл░ЛЅЛЉлй л▓ лЮлЙЛђл▓лхл│лИЛј лИ л┐лЙЛЂЛѓл░л▓л╗лхлй лйл░ л┐ЛђлИл║лЙл╗, л░ л▓ 1917 л│лЙл┤ЛЃ л┐лЙл╗лйлЙЛЂЛѓЛїЛј Лђл░лиЛЃл║лЙл╝л┐л╗лхл║ЛѓлЙл▓л░лй л┤л╗ЛЈ л┐лЙл┤л│лЙЛѓлЙл▓л║лИ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИлИ лљл╝ЛЃлйл┤ЛЂлхлйл░ лйл░ ЛѕЛЁЛЃлйлх ┬ФлюлЙл┤┬╗. лњ 1929 л│лЙл┤ЛЃ л▒ЛІл╗л░ л┐Лђлхл┤л┐ЛђлИлйЛЈЛѓл░ Лђлхл║лЙлйЛЂЛѓЛђЛЃл║ЛєлИЛЈ ЛЂЛЃл┤лйл░ л┐лЙл┤ ЛђЛЃл║лЙл▓лЙл┤ЛЂЛѓл▓лЙл╝ лИ л┐лЙ лИлйлИЛєлИл░ЛѓлИл▓лх лАл▓лхЛђл┤ЛђЛЃл┐л░.

20 л╝л░ЛЈ 1936 ┬ФлцЛђл░л╝┬╗ ЛЃЛЂЛѓл░лйлЙл▓лИл╗лИ лйл░ л▒лхЛђлхл│ЛЃ л▓ лъЛЂл╗лЙ л┐лЙл┤ ЛЂЛѓлхл║л╗ЛЈлйлйЛІл╝ Лѕл░ЛѓЛђлЙл╝. лАлхл╣ЛЄл░ЛЂ ЛЇЛѓлЙЛѓ лИЛЂЛѓлЙЛђлИЛЄлхЛЂл║лИл╣ л║лЙЛђл░л▒л╗Лї РђЊ лйл░ЛєлИлЙлйл░л╗ЛїлйЛІл╣ л╝ЛЃлилхл╣ л▓ЛІл┤л░ЛјЛЅлхл╣ЛЂЛЈ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйлЙл╣ ЛЇл║ЛЂл┐лхл┤лИЛєлИлИ. лЮлЙ лЙл┤лйлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлЙ лЙлй ЛЈл▓л╗ЛЈлхЛѓЛЂЛЈ л┐л░л╝ЛЈЛѓлйлИл║лЙл╝ лИ л╗лхл│лхлйл┤л░ЛђлйЛІл╝ л║лЙЛЄл░л╝ РђЊ л┤лхЛђлхл▓ЛЈлйлйЛІл╝ л║лЙЛђл░л▒л╗ЛЈл╝, ЛЁлЙл┤лИл▓ЛѕлИл╝ л▓лЙ л╗Лїл┤л░ЛЁ л░Лђл║ЛѓлИЛЄлхЛЂл║лИЛЁ л╝лЙЛђлхл╣.

лЪЛђлЙл╝лхлХЛЃЛѓлЙЛЄлйЛІл╣ л▓ЛІл▓лЙл┤

лАлЙлил┤л░л▓л░ЛЈ лИЛЂЛѓлЙЛђлИл║лЙ-л░ЛђЛЁлИЛѓлхл║ЛѓЛЃЛђлйЛІл╣ л╝ЛЃлилхл╣ ┬ФлћЛђЛЃлХл▒л░┬╗ лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лџлЙлйлЙлйлЙл▓лИЛЄ лАлИл▓Лєлхл▓ л▓ лЙл▒ЛЈлил░Лѓлхл╗ЛїлйлЙл╝, лЙЛѓлйЛјл┤Лї лйлх л▓ ЛЇЛѓлйлЙл│Лђл░ЛёлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝, л░ л▓ л┐лЙл╗лИЛѓлИЛЄлхЛЂл║лЙл╝ л┐лЙЛђЛЈл┤л║лх РђЊ л▓л▓ЛЉл╗ л▓ ЛЇл║ЛЂл┐лЙлилИЛєлИЛј ┬ФлАЛѓл░ЛђлЙл╝л░лйлхЛђлйЛІл╣ л║лЙЛЄ┬╗ лИ л┐л░л╝ЛЈЛѓлйЛІлх лилйл░л║лИ л▓ЛІл┤л░ЛјЛЅлИл╝ЛЂЛЈ л┐лЙл╗ЛЈЛђлйЛІл╝ л╝лЙЛђлхл┐л╗л░л▓л░Лѓлхл╗лхл╝ лИ л┐лхЛђл▓лЙл┐ЛђлЙЛЁлЙл┤Лєл░л╝. лќл░л╗Лї, ЛЄЛѓлЙ лхл│лЙ ЛЂлЙл▓Лђлхл╝лхлйлйлИл║лИ лйлх ЛЂЛђл░лиЛЃ ЛЇЛѓлЙ лЙЛЂлЙлилйл░л╗лИ. лЮлЙ л┐лЙл║л░ лйлх л┐лЙлил┤лйлЙ лйлхлЙл▒ЛЁлЙл┤лИл╝лЙ л╗лЙл║л░л╗лИлилИЛђлЙл▓л░ЛѓЛї лйл░ЛѕлИ лЙЛѕлИл▒л║лИ.

лЉлЙЛђлИЛЂ лАл║ЛЃл┐лЙл▓

лџлЙл╝л╝лхлйЛѓл░ЛђлИлИ (0)