Вполне объяснимо то, что на 9 мая 2025 года, мавзолей основателя советской социалистической державы В.И. Ленина, государства, вложившего основной вклад победу над коричневой чумой человечества – нацистским третьем Рейхом, будет задрапирован по причинам внешнеполитического характера.

Вполне объяснимо и то, что на к 80-летию Победы городу Волгограду не вернут исторически грозное и звонкое имя «Сталинград», по причинам невозможности блокировать глобальную компанию декоммунизации (в Европах не поймут).

Но как объяснять то, что Академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ до сих пор не носит имени своего действительного основателя маршала Советского Союза Шапошникова Бориса Михайловича. И как объяснить то, что перед зданием Генерального штаба ВС РФ до сих пор не возвышается памятник человеку прославившего русское военное искусство культовой книгой генштабистов всего мира «Мозг Армии».

Портал «Строительный Эксперт» в рамках проекта «80 лет великой Победы» продолжает знакомить подписчиков и читателей с военными судьбами известных полководцев Красной Армии и вермахта, в которых прослеживаются удивительные совпадения высокого уровня военного интеллекта и профессиональных качеств, понимания служебного долга и дисциплины.

Об авторской позиции

Автор настоящей работы, заранее признается в своем предвзятом отношении к личности Бориса Михайловича Шапошникова и его непревзойденной «шапошниковской школе советских генштабистов»: Антонове А.А., Баграмяне И.Х., Бирюзове С.В., Ватутине Н.В., Василевском А.М., Захарове М.В., Иванове И.С., Толбухине Ф.Ф., Штеменко Н.В. и других генералов и офицеров. Объясняется это крайне просто – всегда стараюсь выяснить и познать правду.

Автор категорически не приемлет насильственно тиражируемую «истину» о том, что гитлеровские генералы – все как один думающие военачальники, а наши –тупые и малограмотные бездари. И дескать войну немцы не проиграли, а просто прекратили по сугубо гуманитарным соображения – им надоело смотреть, как советские солдаты засыпают своими трупами «неприступные» немецкие позиции.

Так они вещали на Нюрнбергском процессе и попутно обливали грязью своего вождя Адольфа Гитлера, который «преднамеренно» мешал им одержать Победу над социалистическим государством.

В наше время авторская позиция не приносит никаких материальных выгод, ни дешевой популярности. Напротив, сулит многие неприятности…

Прощенный враг другом не станет

По совокупности своих военных злодеяний во время Второй мировой войны и длинному списку обид, нанесенных военным организациям Великобритании, Польши, Франции и Советского Союза, Францу Гальдеру надлежало болтаться в петле рядом с Гебельсом, Гимлером и Рибентропом.

За протестанта Франца Гальдера заступились безбожные американцы, и советские люди простили ему великие грехи, как пострадавшему от тоталитарного гитлеровского режима. Ведь столь обожаемый Гальдером, фюрер всё таки посадил своего непосредственного военного советника на тюремные нары .

Франц Юлиус Га́льдер, (30 июня 1884, Вюрцбург, Бавария — 2 апреля 1972, Ашау-им-Кимгау, Бавария) — военный деятель третьего Рейха, генерал-полковник (1940). Начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии (ОКХ ) в 1938—1942 годах. После войны ему принадлежала решающая роль в формировании легенды о «чистом вермахте»

Начальник генерального штаба Сухопутных войск третьего Рейха генерал-полковник Франц Гальдер

Начальник генерального штаба Сухопутных войск третьего Рейха генерал-полковник Франц Гальдер

Из поколения в поколение отпрыски семьи Гальдеров, происходившей из швабской местности Альгой, выбирали своей профессией солдатское ремесло и служили правящей в Баварии династии Виттельсбахов, а затем и германскому императору Вильгельму Гогенцоллерну.

Конечно, со своей провинциальной баварской биографией Гальдеру карьера генерала императорского Генерального штаба не светила. Генеральный штаб со времен Мольтке-старшего и Мольтке-младшего был сугубой вотчиной прусской военщины и захудалых баварцев высокомерные пруссаки к своей родовой кормушке не подпускали.

Карьерный рост Гальдера пришелся на тот период, когда к власти в Германии пришли нацисты. Гитлер, сделавший ставку на создание мощных вооруженных сил, был вынужден пойти на союз с немецкими военными, зная при этом, что далеко не все они разделяют его идеологию.

Францу Гальдеру повезло, он сумел вписаться в орбиту военных интересов лидера нацистов Германии Адольфа Гитлера, которого в прусских военных кругах даже за порядочную шавку не признавали, а тем более за военного вождя.

О чём серьёзном можно говорить с государственным деятелем, который в целях самовыдвижения на неконституционный пост Верховного главнокомандующего ликвидировал военное министерство, превратив его аппарат управления в личный генеральный штаб Вермахта, во главе с лизоблюдом Кейтелем.

Параллельно с этим Гитлер наплодил генеральные штабы в родах войск: авиации (люфтваффе), военно-морских сил (крингсмарин), сухопутных войск (ОКВ) и СС.

Начальником Генштаба Франц Гальдер стал в 1938 году, сменив ушедшего в отставку Людвига Бека. И если Бек в открытую выступал против агрессивных планов Гитлера, Гальдер, напротив, стал послушным орудием в руках фюрера. И это при том, что он никогда не любил ни Гитлера, ни нацистов.

В дни побед германского оружия Франц Гальдер демонстративно находится рядом с Адольфом Гитлером

В дни побед германского оружия Франц Гальдер демонстративно находится рядом с Адольфом Гитлером

Среди «своих» он постоянно сокрушался и ругал авантюристичную политику Гитлера, но параллельно, как ни в чем не бывало, продолжал с полной отдачей разрабатывать агрессивные военные операции для своего фюрера.

И не только разрабатывать: его дневник, который в наши дни известен больше самого Гальдера, отлично демонстрирует степень осведомленности генерала о военных преступлениях СС и Вермахта. Но, как видно, эти факты абсолютно его не смущали.

После старта «восточного похода», в котором роль Гальдера одна из центровых, его отношения с Гитлером неожиданно испортились. Сначала возникли споры по поводу взятия Москвы, которую фюрер на том этапе считал менее важной целью, чем Украина.

Потом грянул «зимний кризис», в котором ворчливый Гальдер чуть-ли не прямо обвинил Гитлера. Ну а авантюрное решение фюрера наступать одновременно на Сталинград и Кавказ, окончательно убедило начальника Генштаба в полной оторванности своего шефа от реальности. Споры и пререкания в ставке Гитлера достигли апогея.

Взбешенный фюрер решил не дожидаться окончания «победоносной» кампании и 18 сентябре 1942 года отправил Гальдера в отставку.

После позорной отставки Гальдер удалился на свою загородную виллу. Несмотря на тесное общение с заговорщиками, он не был осведомлен о попытке покушения на Гитлера. Но неучастие в «заговоре 20 июля» ему не помогло. Во время массовой зачистки в числе прочих гестапо арестовало и его. Бывший генерал, которого лишили всех наград, без суда и следствия был отправлен в концлагеря.

Красный патриарх штабной службы

30 июля 1941 года шеф военной разведки третьего Рейха (Абвер) адмирал Канарис доложил начальнику генерального штаба сухопутных войск Германии (ОКХ) генерал-полковнику Францу Гальдеру о том, что маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович назначен начальником Генерального штаба (НГШ) РККА, первым заместителем наркома обороны И.В. Сталина, а также введен в состав Государственного совета обороны (ГКО) Ставки Верховного Главнокомандования.

Гальдер поспешил доложить фюреру о провале многосложной агентурной работы по удалению Шапошникова из деятельной зоны воздействия на Сталина, который следуя довоенным советам последнего начал сосредотачивать в своих руках все мобилизационные ресурсы советского государства.

Гитлер, к великому удивлению, Гальдера был абсолютно спокоен: «Красный патриарх штабной службы смертельно болен, – заявил он, – у русских нет школы генерального штаба подобно германской».

Геббельс в своих воспоминаниях, датированных 1945 годом пишет: «Фюрер возмущен, ибо немецкие генералы плохо знают и пренебрегают изучением организационной структуры, тактики, возможностей вооружения своего противника – Красной Армии. Это ведет к неверной оценке способностей к сопротивлению частей и соединений РККА».

Тут Адольф Алоизович сам виноват, ибо «Красный патриарх штабной службы» к 1941 году создал «школу Шапошникова» ныне известную во всем мире.

Маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович

Маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович

В отличие от подавляющего большинства прославленных советских военачальников Борис Михайлович Шапошников не мог похвастаться ни пролетарским, ни крестьянским происхождением, и любознательному читателю автор посоветовал бы обратиться к популярному труду Р.К. Баландина «Маршал Шапошников. Военный советник вождя».

Военный советник вождя

Борис Михайлович Шапошников родился 2 октября 1882 года на Урале, в городе Златоусте, в незнатной, но вполне обеспеченной семье управляющего винокуренным заводом и учительницы начальной школы.

Предки Шапошникова со стороны отца были выходцами из казачьего сословия. Возможно, пассионарные казачьи гены и подтолкнули юного Шапошникова к поступлению в 1901 году в московское Алексеевское пехотное училище. Пехотное училище Шапошников окончил в 1903 году по первому разряду, после чего был произведен в чин подпоручика и начал офицерскую службу в 1 м Туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте.

В 1907 году он выдержал сложные испытания при поступлении в Николаевскую академию Генерального штаба. Во время обучения (1907–1910) Борис Михайлович проявил «отличные успехи в науках» и по окончании был произведен в штабс-капитаны.

Надо заметить, что за время учебы в столичных городах Шапошников сумел приобрести свойственный многим офицерам Генерального штаба аристократический лоск, интеллигентную проницательность и способности вербовки источников информации.

После окончания академии Шапошников продолжил воинскую службу в Ташкенте, командовал ротой. В 1912 году он был назначен старшим адъютантом штаба 14 й кавалерийской дивизии в Ченстохове. Там Шапошников вплотную занимался организаций разведки на территории австро-венгерской империи.

С первых дней Первой мировой офицер находился на фронте. Поначалу он был адъютантом штаба 14 й кавалерийской дивизии (Западный фронт), затем – помощником старшего адъютанта разведотдела штаба 12 й армии (Северо-Западный фронт), начальником штаба Отдельной сводной казачьей бригады и, наконец, командиром Мингрельского гренадерского полка.

На этой должности он и встретил революционные события 1917 года. Будучи довольно популярным среди своих подчиненных командиром, Борис Михайлович в ноябре 1917-го был избран солдатским комитетом начальником Кавказской гренадерской дивизии.

16 января 1918 года Шапошников из-за болезни оказался в госпитале и через два месяца демобилизовался. Однако весной того же года он вступил в Красную Армию, написав в своем ходатайстве о приеме на службу следующее: «Как бывший полковник Генерального штаба, я живо интересуюсь вопросом о создании новой армии и, как специалист, желал бы принять посильную помощь в этом серьезном деле».

В годы Гражданской войны Борис Михайлович служил на разных штабных должностях. Именно Шапошников, как крупный военный специалист, разрабатывал в годы Гражданской войны многие важнейшие планы кампаний, директивы и приказы, распоряжения фронтам и армиям.

После окончания боевых действий Шапошников попадает в зону особого внимания И.В. Сталина и М.В. Фрунзе, как откровенный противник троцкизма.

По личному ходатайству начальника штаба РККА Фрунзе он был назначен его первым помощником. В дальнейшем он командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов.

Одновременно с этим Шапошников глубоко исследовал вопросы теории и практики военного искусства, службы штабов в период войны. В 1929 году он подготовил к изданию трехтомный фундаментальный труд «Мозг армии». Эта культовая книга не только четко определяла место Генерального штаба в системе стратегического руководства войсками, его структуру, порядок организации его работы, но и перечисляла требования, которые предъявлялись современными войнами к органам оперативного управления и их работникам.

Благодаря этому Шапошников стал одним из немногих бывших офицеров царской армии, кому удалось не только не попасть в жернова сталинских репрессий, но и к концу 1930 х заслужить почти полное доверие и расположение «вождя народов».

В октябре 1930 года решением ЦК ВКП (б) Шапошников был принят в партию без прохождения кандидатского стажа. С 1932 по 1935 год он был начальником, военным комиссаром и профессором Военной академии имени М. В. Фрунзе. В июне 1935-го Шапошникову присвоили ученое звание профессора высших военно-учебных заведений, а в ноябре – звание командарма 1-го ранга. В том же году он был председателем военной комиссии на маневрах чехословацкой армии.

10 мая 1937 года он был назначен начальником Генерального штаба РККА. В этот период он часто бывал в войсках и наблюдал за учениями. Благодаря своей феноменальной памяти Борис Михайлович мог, не пользуясь записями, провести разбор крупных и сложных учений или без карты заслушать доклад о боевой обстановке, наизусть помня расположение войск и важные особенности рельефа местности.

Шапошников был одним из главных авторов глубоко аргументированного оперативного плана стратегического развертывания советских Вооруженных сил на случай войны с Третьим рейхом. Однако с этим разумным мнением опытного военачальника тогда не посчитались, что и привело войска Красной Армии к катастрофическим последствиям в первые месяцы войны.

Перед началом вторжения в Финляндию Генеральный штаб РККА проделал большую работу – был разработан подробный план боевых действий, предусматривавший быстрый разгром финской армии. Однако Сталин выбрал другой план, работу над которым вело командование Ленинградского военного округа – в частности, заместитель наркома обороны командарм 1-го ранга Г.И. Кулик и армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис.

Согласно этому плану, 7 я армия под командованием командарма 2-го ранга К. А. Мерецкова должна была за две недели прорвать «линию Маннергейма» на Карельском перешейке и разгромить главные силы финской армии.

После того как попытка реализовать этот план провалилась, что стоило жизни тысячам советских воинов и обернулось падением престижа Красной Армии на международной арене, в конце декабря 1939 года «маленькая победоносная война» была приостановлена и Сталин вернулся к плану, разработанному под руководством Шапошникова.

В декабре 1939-го Борис Михайлович был награжден орденом Ленина за успешную работу по руководству оперативной деятельностью Красной Армии, а 7 мая 1940 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Вскоре в советской военной элите по приказу Сталина начались перемены. В августе 1940 года Шапошников был освобождён от должности начальника Генерального штаба и назначен на должность заместителя народного комиссара обороны СССР по сооружению укрепленных районов.

С началом войны Германии против Советского Союза маршала Шапошникова вернули на должность начальника Генерального штаба. Во главе всего штабного аппарата встал тот, кто в те месяцы мог лучше, чем кто-либо, обеспечить бесперебойное и организованное его функционирование.

В первые дни войны Генеральный штаб не всегда точно знал обстановку на фронтах. Каждый вечер его генералы докладывали в Ставку о ходе боевых действий. Шапошникову приходилось переживать горькие минуты. Он часто брал на себя вину подчиненных за несвоевременную информацию.

Генеральный штаб во главе с Шапошниковым разрабатывал предложения (многие из которых, впрочем, так и не были учтены) по осуществлению Смоленского оборонительного сражения и контрнаступления под Москвой.

Как опытный военачальник, Шапошников вполне воспользовался стратегической ошибкой немецкого диктатора и сумел разработать план, позволивший прервать победное шествие вермахта.

Проведя затем анализ ситуации и реальных возможностей СССР, Генеральный штаб предложил Верховному главнокомандующему сначала перейти к активной стратегической обороне, чтобы измотать врага, и только потом, накопив резервы, перейти в масштабное наступление.

Но в данном случае Сталин к мнению маршала Шапошникова не прислушался, что привело к неоправданным человеческим жертвам.

11 мая 1942 года Борис Михайлович, болевший туберкулезом, попросил об освобождении по состоянию здоровья с поста начальника Генштаба. Просьба была удовлетворена, он был переведен на должность заместителя наркома обороны СССР. Новым начальником Генерального штаба стал ученик Шапошникова – будущий маршал А.М. Василевский.

При этом Сталин все же достаточно высоко оценивал стратегический талант и знания Шапошникова. Поэтому последнего неоднократно приглашали в Ставку и на заседания Государственного комитета обороны. В июне 1943 года Борис Михайлович стал начальником Военной академии Генерального штаба.

Шапошников скончался 26 марта 1945 года, не дожив полутора месяцев до Победы и став единственным Маршалом Советского Союза, умершим в ходе Великой Отечественной войны.

Смердящие «литературные труды» Гальдера

В апреле 1945 года Франца Гальдера американцы обнаружили в одном из бараков концлагеря Дахау.

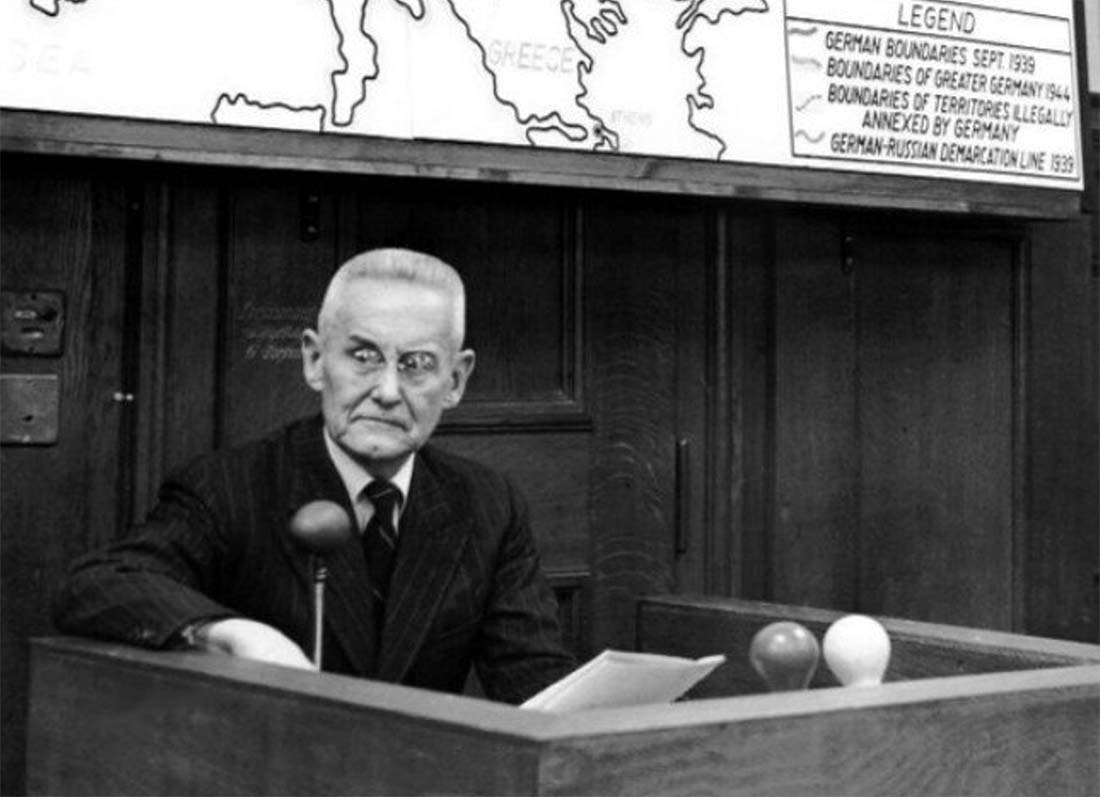

Гальдер выступил на Нюрнбергском процессе как свидетель

Гальдер выступил на Нюрнбергском процессе как свидетель

Понимая, какой ценный экземпляр оказался в их руках, наши союзники не позволили судить Гальдера. Его вывели на Нюрнбергский процесс как свидетеля, а после назначили главным в большой команде бывших немецких военных, занимавшихся под эгидой «Исторического отделения армии США» ... написанием истории только что закончившейся Второй мировой войны. Так благодаря американцам у Гальдера началась новая и безбедная жизнь.

Гальдер высоко оценил выпавший ему шанс и с большим рвением бросился на написание нужной американцам «истории». Именно при их поддержке под началом Гальдера оказались около 300 новоиспеченных «историков» — сплошь бывших генералов и полковников Вермахта. Запад просто горел желанием перенять их опыт борьбы с СССР.

Самое интересное, что американцы искренне верили будто имеют дело с «диссидентом» Третьго рейха. Ведь просто так в концлагеря не сажают! Сам Гальдер не только не опровергал это нелепое заблуждение, но и всячески подпитывал и раздувал легенду о своем жестком противостоянии «дилетанту-ефрейтору-диктатору».

С другой стороны, американцы уже в 1945 г. отлично знали обо всех военных преступлениях «подопечных» горе-историков. Ведь они вместе с британцами банально прослушивали все разговоры. Но во имя победы в холодной войне эти знания решили на время засунуть под сукно. Тем более, что их интересовали чисто технические вопросы и, повторюсь, немецкий опыт борьбы с СССР.

И результат оправдал самые радужные ожидания коллективного Запада. К марту 1948 года усилиями «группы Гальдера» было написано около 1 тысячи текстов общим объемом в 34 тысячи страниц. На страницах этих книг Гальдер, как и все остальные, продолжил «свою войну» с большевистской Россией.

«Описывать стоит только немецкие свершения, рассматриваемые с немецкой точки зрения; это станет мемориалом нашим войскам». Так наставлял Франц Гальдер свою команду. Именно там произошли главные битвы бывших подручных Гитлера, где все они «почти победили». И именно тогда зародился зловредный миф о «чистом вермахте».

Благодаря холодной войне Гальдеру и его команде удалось сформировать идеалистические представления о германской армии, как о сообществе суперпрофессионалов, солдаты которого исключительно всегда и везде проявляли чудеса стойкости и боевого духа.

В то же время в умы западного обывателя внедрялась легенда о «вермахте-жертве», который якобы также как и все пострадал от... произвола Гитлера. При этом Гальдер, как и остальные немецкие генералы, искренне верил, что продолжает сражаться на настоящем фронте — идеологическом фронте борьбы западной цивилизации с «большевистским варварством».

Как вы уже понимаете, в таких условиях никаким раскаянием там и не пахло. Даже намеком на него. С этими убеждениями все они и отошли в иной мир.

Незадолго до кончины, подводя итоги своей деятельности, Гальдер напишет министру обороны ФРГ: «Я знаю, что успех никогда не пришел бы, если бы не самоотверженная и зачастую жертвенная работа старых товарищей, снова вставших плечом к плечу в деятельности, которая — пусть внешне и опиралась на американскую армию — преследовала лишь одну цель: служить Германии и ее будущим войскам. Нашей работой мы уже сейчас закрепили в веках сверхчеловеческие достижения немецких солдат, служивших своему народу...»

Заключение

Ни одна армия в мире не может обойтись без такого органа военного управления, как Генеральный штаб (Генштаб). В первые годы Второй мировой войны во главе генеральных штабов Советского Союза и гитлеровской Германии соответственно стояли такие профессионалы военного дела, как Франц Гальдер и Борис Шапошников.

Под их непосредственным руководством разрабатывались планы ключевых кампаний и сражений. И Гальдера и Шапошникова и сложно назвать безоговорочно образцовыми «слугами тоталитарного режима». Они сами внесли весомый вклад в военную организацию этих режимов.

Типичный представитель военной аристократии Франц Гальдер вовсе не скрывал своего презрительного отношения к нацистам, постоянно оспаривал «полководческие таланты» фюрера и всячески выпячивал свои несомненные заслуги, что привело его на тюремные нары, но в конечном итоге избавило от позорной смерти в петле Нюрнбергского международного трибунала.

Бывший старший офицер Русской императорской армии (РИА), окончивший Академию Генерального Штаба с отличием, Шапошников Борис Михайлович со своим интеллектуальным уровнем и приверженностью классическим методам военного искусства явно выделялся на фоне советских и иностранных коллег.

Войдя в 1921 году в узкий круг военных советников генерального секретаря ВКП(б), Борис Михайлович заслужил особое покровительственное и уважительное отношение Сталина, которое затем распространилась на любимых учеников Шапошникова – генерала армии Антонова А.А. и маршала Советского Союза Василевского А.М.

С учениками Шапошникова Сталина вел себя сугубо уважительно и по-хозяйски рационально использовал их военные дарования и стратегический талант. Он специально, на показ и на зависть своим коллегам по антигитлеровской коалиции, вывез генерала Антонова А.А. на Ялтинскую конференцию и надо сказать добился своих политических целей.

Гальдер и Шапошников и были и останутся противниками. Их судьбы имеют немало общего, тем более что как первый, так и второй были, безусловно, одаренными людьми. Но их деятельность до сих пор изучается в военных учебных заведениях слишком однобоко, точнее с глобальной точки наших военных противников.

Может и Академии Генерального штаба стоит присвоить имя Франца Гальдера?

Борис Скупов

Комментарии (0)