Батов П.А., Бауков А.Ю., Гапонов В.В.,

Саркисов Я.К., Семкин В.В., Шилин А.А.

Большой театр в Москве – одна из главных мировых театральных сцен, жемчужина русской музыкальной культуры. Историческое здание Большого театра – объект культурного наследия народов России федерального значения, внесено в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, и имеет сложную строительную историю. Пересадка на новый фундамент здания Большого театра, которая осуществлена в 2009 году, являлась уникальным явлением в строительстве. Прошедшие годы показали, что принятые решения и их выполнение обеспечили требуемое качество капитальных строительных конструкций.

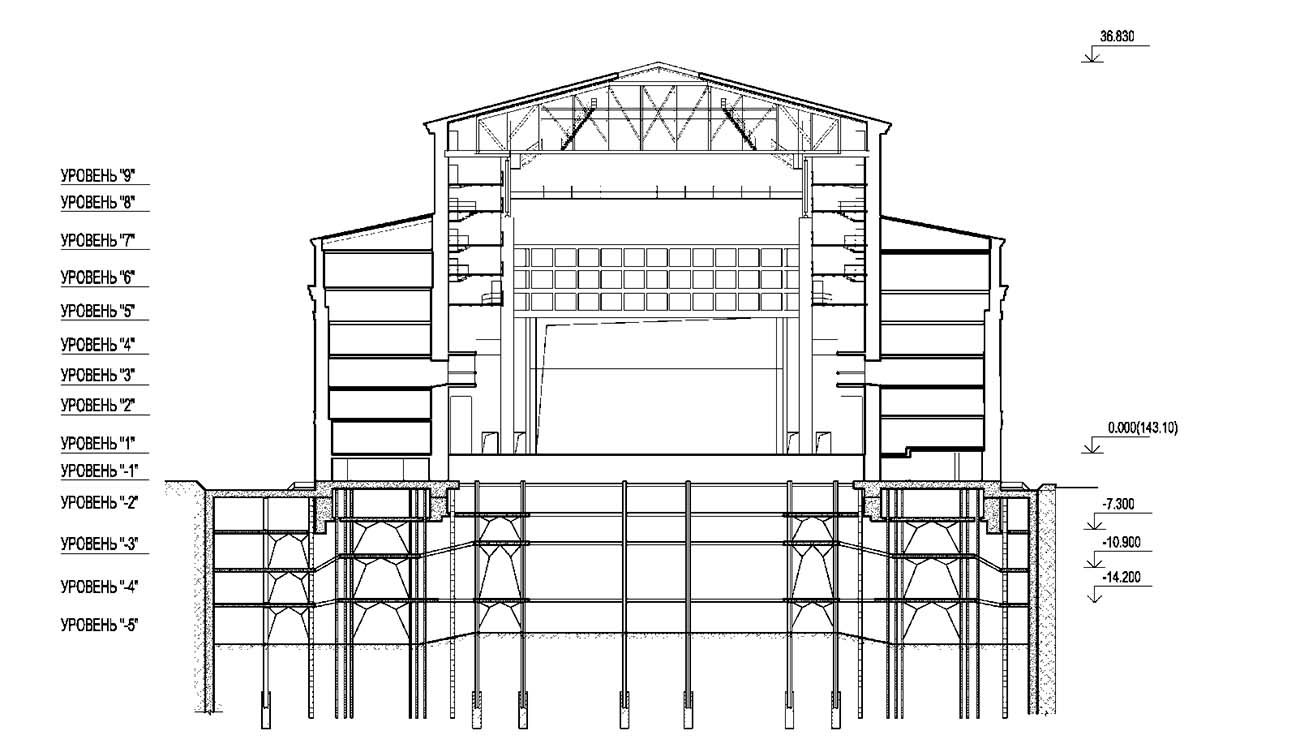

Построенный в 1780г. Театр неоднократно горел, разрушался и перестраивался. Существующий облик здания (см. Рис. 1) сложился в результате его восстановления архитектором Альбертом Кавосом после пожара 1853г, с последующими пристройками, выполненными в конце XIX века архитектором Э. Гернетом и в середине XX архитектором И.Рожиным.

С точки зрения строительных норм здание Большого театра – уникальный объект повышенного уровня ответственности. Коэффициент надёжности по ответственности

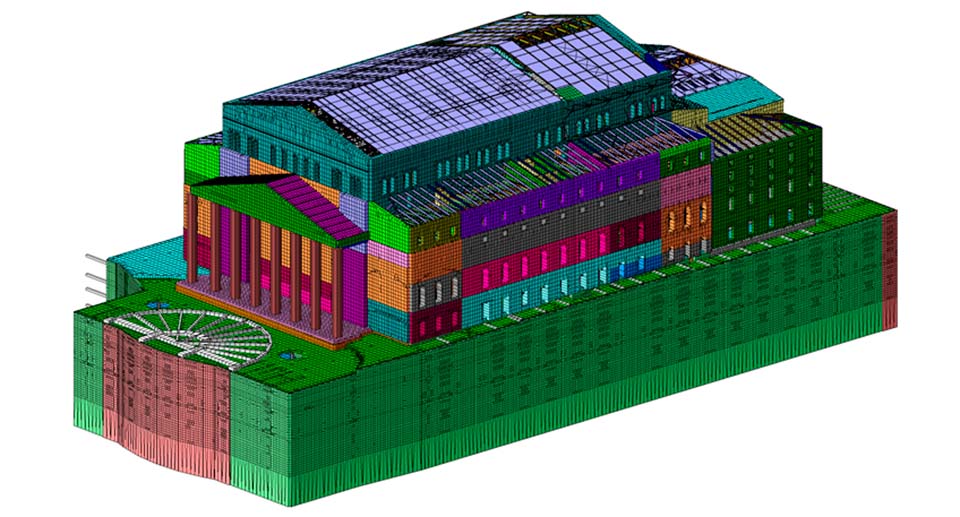

Рис.1 Схема здания до начала реконструкции и реставрации 2005-2011 г.г.

Рис.1 Схема здания до начала реконструкции и реставрации 2005-2011 г.г.

С 2005 по 2011 год была проведена его масштабная реставрация и реконструкция.

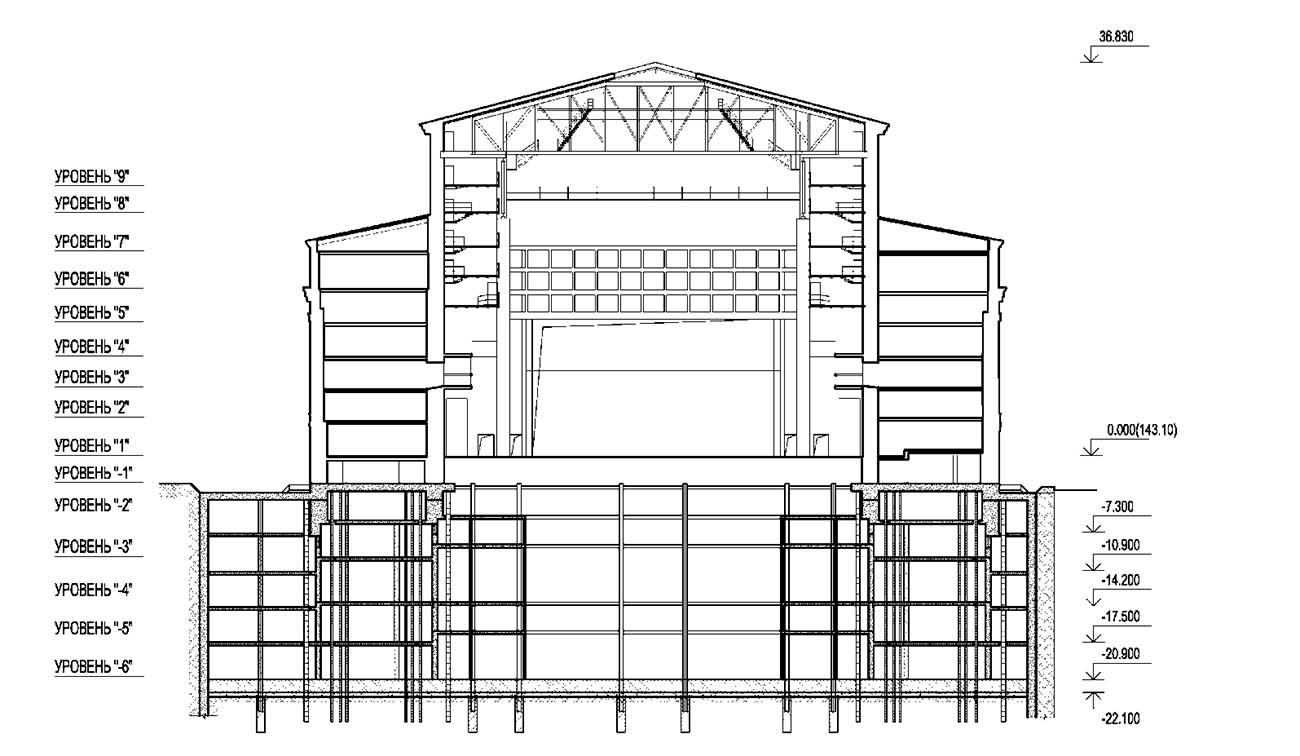

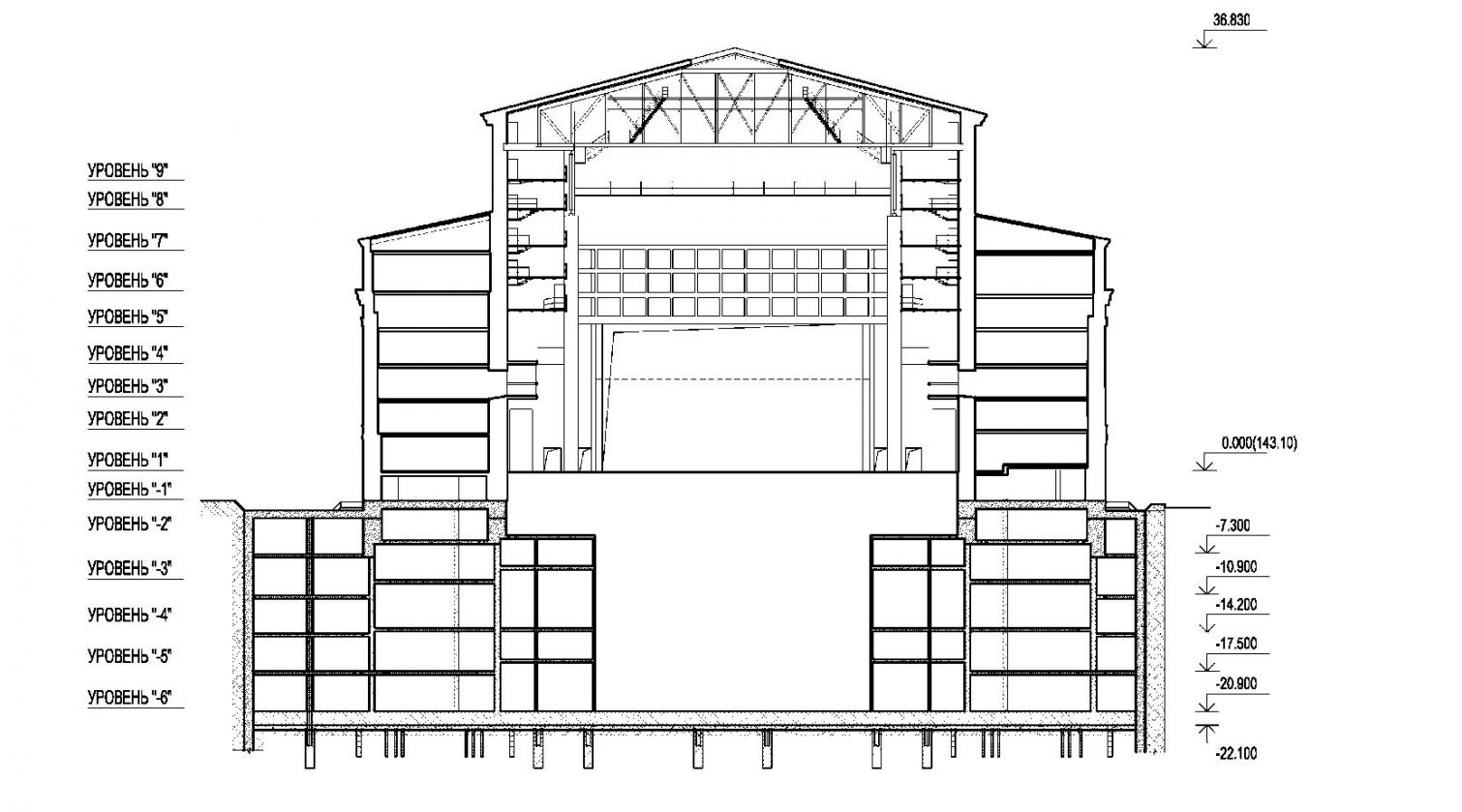

После реконструкции площадь основного здания увеличилась более, чем в два раза (см. рис. 2). В основном увеличение площади произошло за счёт освоения подземного пространства, выходящего за габариты исторической надземной части театра. После реконструкции здание получило 6 подземных и 11 надземных уровней.

В составе подземной части запроектирован новый концертно-репетиционный трансформируемый зал перед главным фасадом театра, а также пять подземных переходов в Служебный, Вспомогательный корпуса и Новую сцену.

В надземной части была предусмотрена реставрация и усиление зрительской части здания, и интеграция современной театральной технологии в сценическую часть. Осуществлено расширение существующего портала арьерсцены. Новый каркас арьерсцены выполнен с применением монолитных железобетонных пространственных конструкций.

После закрытия театра и демонтажа отделочных слоёв детальное обследование, проведенное СК Креал выявило аварийное критическое состояние большого количества надземных несущих конструкций и фундаментов здания, включая:

- разорванные стальные связи (затяжки) между стенами;

- разрушенные элементы перекрытий;

- трещины в сводах и стенах, с величиной раскрытия до нескольких сантиметров;

- отсутствие перевязки в кирпичной кладке между продольными и поперечными стенами;

- отсутствие перемычек в проёмах;

- разрушение участков несущих стен из-за нулевой прочности известкового раствора и низкой прочности кирпича;

- отклонения стен от вертикальности, которые достигали 70 мм.

Все это потребовало разработки обширного комплекса противоаварийных страхующих конструкций, а также наложило особые требования на проектные решения по освоению подземной части и соответствующие расчётные модели.

Рис.2. Схема здания после реконструкции и реставрации 2005-2011 г.г.

Рис.2. Схема здания после реконструкции и реставрации 2005-2011 г.г.

Проектные решения по освоению подземной части предусматривали ведение работ по технологии «сверху-вниз» (up-down») со следующими основными этапами:

- выполнение «стены в грунте» по контуру подземной части;

- выполнение буровых и вдавливаемых свай;

- выполнение ростверков под стены надземной части с опиранием на ранее выполненные сваи. С целью минимизации осадок производилось преднапряжение свай при их соединении с ростверком;

- выемка грунта с последовательным сооружением дисков перекрытий и временных связей сверху вниз до низа фундаментной плиты (см. Рис. 3);

- устройство пристенного и пластового дренажей;

- создание фундаментной плиты, соединённой со «стеной в грунте» и сваями (см. Рис. 4).

- возведение монолитных несущих стен от фундаментной плиты до распределительной плиты, с технологическим зазором между основной стеной -3 уровня и перекрытием -2 уровня.

- установка системы контроля деформаций.

- заполнение технологического зазора специальными составами под давлением;

- срезка свай в габаритах подземной части по специальной программе и переопирание всехнадземных конструкций на железобетонные конструкции подземной части (см.Рис. 5).

Рис. 3. Поэтапная откопка подземной части

Рис. 3. Поэтапная откопка подземной части Рис. 4 Выполнение фундаментной плиты

Рис. 4 Выполнение фундаментной плиты Рис. 5. После удаления временных свай

Рис. 5. После удаления временных свай

Одновременно с работами по устройству подземной части велись строительные и реставрационные работы в надземной части, которые были завершены к моменту переопирация здания на новый фундамент. В связи с этим обстоятельством требовалось провести переопирание таким образом, чтобы исключить даже минимальные неравномерные деформации и исключить возникновение даже волосяных трещин в наземных конструкциях общим весом более 150 000 тонн.

Работы по срезке временных свай проводились на основании технологического регламента, обеспечивающего специальную последовательность удаления временных свай, при которой обеспечивалась равномерная передача усилий на вновь возведенные монолитные стены и не допускалась перегрузка остающихся свай на промежуточных этапах (см. рис. 17).

На период переопирания было предусмотрено проведение дополнительных тщательных наблюдений за зданием Большого театра в ходе которого контролировались следующие параметры:

- величины осадок фундаментов;

- относительные разности осадок фундаментов;

- величины кривизны фундаментов;

- планово-высотные перемещения и наклон стен основного здания Театра;

- развитие существующих, выявление новых дефектов;

Все проектные конструктивные и геотехнические решения в ходе реконструкции Большого театра оптимизировались с точки зрения стоимости и сроков выполнения работ, а их надежность контролировалась дублирующими независимыми расчетами Генерального проектировщика и проходила проверку АНО АНТЦ РААСН.

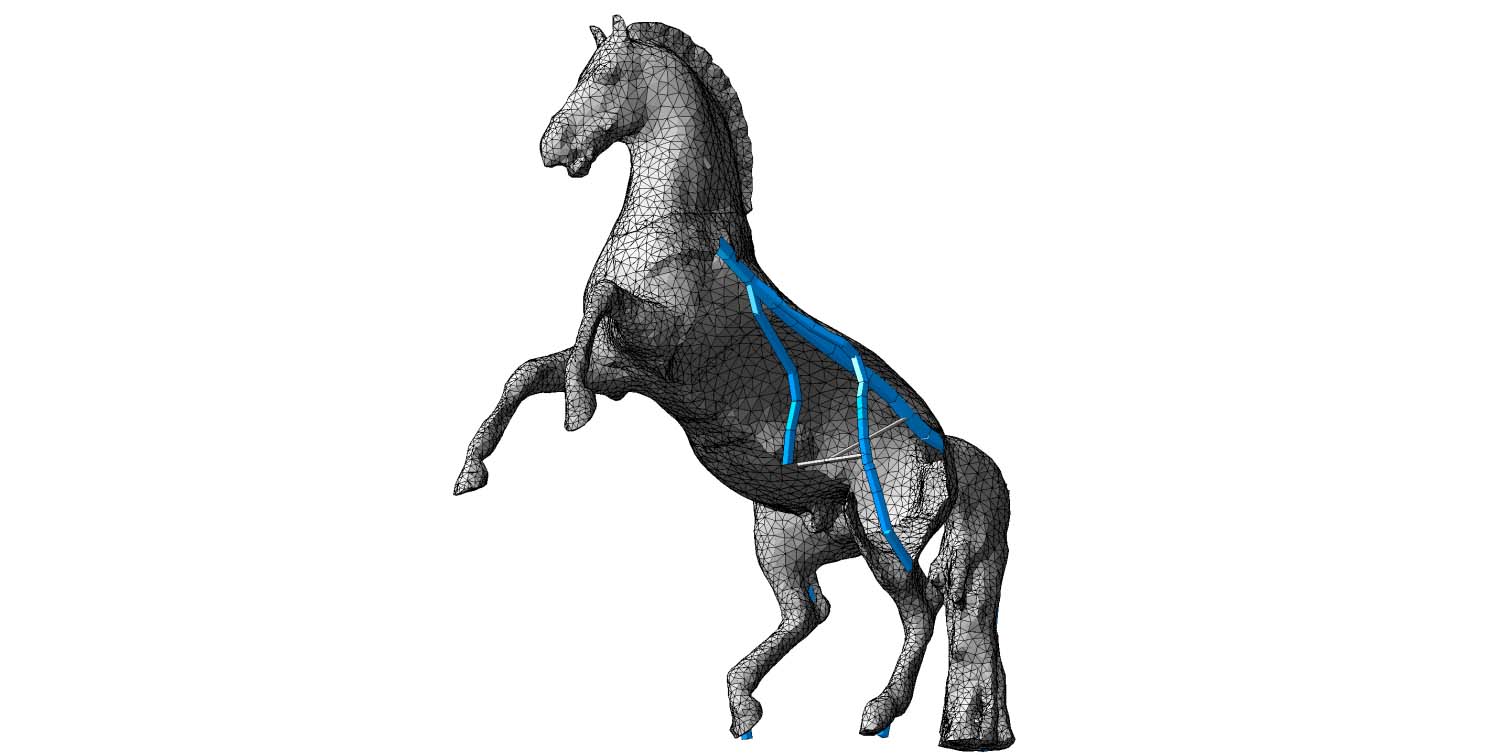

Специалистами генерального проектировщика ЗАО «Курортпроект» создавались как различного рода локальные компьютерные расчётные модели частей здания (например, расчётная модель Квадриги Аполлона (см. рис.6), так и общая пространственная расчётная модель (см. Рис. 7), учитывающая конструктивную и физическую нелинейности.

Рис. 6. Расчётная модель одного из коней Квадриги Аполлона

Рис. 6. Расчётная модель одного из коней Квадриги Аполлона

Рис. 7. Общая пространственная расчётная модель

Рис. 7. Общая пространственная расчётная модель

Конструктивная нелинейность подразумевала учёт демонтажа и монтажа конструкций, накопления деформаций и внутренних усилий на всех основных этапах строительства. Было рассмотрено 4 основных этапа реконструкции здания.

- I этап –Состояние здания до начала реконструкции. Стены опираются на исторические фундаменты; и находятся под воздействием нагрузок от собственного веса несущих конструкций и некоторых временных нагрузок по перекрытиям.

- II этап – Демонтаж старых фундаментов и пересадка здания на временные свайные фундаменты. К предыдущему состоянию добавляются фактические осадки стен, возникшие вследствие выполнения различного вида монтажных работ (выемка больших земельных масс, замачивание основания и т.п.);

- III этап – Переопирание здания с временных свайных опор на железобетонные стены подземной части здания.

Как II, так и III этапы требовали тщательного соблюдения всех проектных решений, применения большого объема различных контролирующих мероприятий, высокую квалификацию инженерно-технических работников подрядных организаций и слаженность их действий.

- IV этап – Стадия эксплуатации.

При задании физической нелинейности использовались определённые, на основании исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, зависимости деформирования кирпичной кладки, дифференцированные для разных периодов кладки, а именно:

- кирпичная кладка на известковом растворе Петровского театра;

- кирпичная кладка на известковом растворе1825 г;

- кирпичная кладка на известковом растворе 1855 - 1856 гг;

- кирпичная кладка на сложном растворе1890-х гг;

- кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе1920-х гг;

- кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе 1950 - 1960-х гг.

Результаты выполненных расчётов показали хорошую корреляцию с данными мониторинга, проводимого на всех этапах реконструкции.

...

Продолжение следует: "Основные мероприятия II и III этапов реконструкции здания Большого театра"

Комментарии (0)