В«РҜРҝРҫРҪРёСҸ РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ СҒСӮСҖР°РҪР° РІ РјРёСҖРө РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҪРө РҝСҖРёР·РҪР°РөСӮ РёСӮРҫРіРё Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢВ».

РӣавСҖРҫРІ РЎ.Рҗ. РңРёРҪРёСҒСӮСҖ РёРҪРҫСҒСӮСҖР°РҪРҪСӢС… РҙРөР» Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РӨРөРҙРөСҖР°СҶРёРё

Р’ РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРөР№ СҖР°РұРҫСӮРө РҪР° СӮРөРјСғ 80-Р»РөСӮРёСҸ РҹРҫРұРөРҙСӢ РІРҫ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪРө: В«РҡР°Рә РҜРҝРҫРҪРёСҸ РІРҫРІСҖРөРјСҸ СҒРҙалаСҒСҢ!В», авСӮРҫСҖСӢ СҒСӮР°СӮСҢРё лиСҲСҢ РІ РҫРұСүРёС… СҮРөСҖСӮах РҫРҝСҖРөРҙРөли СҒСғСүРҪРҫСҒСӮСҢ С„РөРҪРҫРјРөРҪалСҢРҪРҫРіРҫ РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҸРІР»РөРҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РІ СғСҒСӮах Р·Р°СҖСғРұРөР¶РҪСӢС… РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»РөР№ РҝРҫР»СғСҮила РҪаимРөРҪРҫРІР°РҪРёРө «БлиСҶРәСҖах РҜРҝРҫРҪРёРё РІРҫ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪРөВ». Р’ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ заиРҪСӮРөСҖРөСҒРҫРІР°РҪРҪСӢРө СҮРёСӮР°СӮРөли, РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РёР· СҖРөРіРёРҫРҪРҫРІ РЎРёРұРёСҖРё Рё ДалСҢРҪРөРіРҫ Р’РҫСҒСӮРҫРәР° РҝСҖРҫСҒСҸСӮ СҖР°СҒСҒРәазаСӮСҢ РІ РҙРҫСҒСӮСғРҝРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРө Рҫ СҒРёСҒСӮРөРјРө РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝР»РөРҪР° РІ РЎРЎРЎР РҙР»СҸ РіСҖажРҙР°РҪ РҜРҝРҫРҪРёРё. РҹСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р°, РҝРҫжалСғР№, СҒамаСҸ малРҫРёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРҪР°СҸ Рё РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРё Р°РҪгажиСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РҝСҖРҫРұР»РөРјР°, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪР°СҸ СҒ РёСӮРҫгами Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ.

Р’ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ заиРҪСӮРөСҖРөСҒРҫРІР°РҪРҪСӢРө СҮРёСӮР°СӮРөли, РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РёР· СҖРөРіРёРҫРҪРҫРІ РЎРёРұРёСҖРё Рё ДалСҢРҪРөРіРҫ Р’РҫСҒСӮРҫРәР° РҝСҖРҫСҒСҸСӮ СҖР°СҒСҒРәазаСӮСҢ РІ РҙРҫСҒСӮСғРҝРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРө Рҫ СҒРёСҒСӮРөРјРө РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝР»РөРҪР° РІ РЎРЎРЎР РҙР»СҸ РіСҖажРҙР°РҪ РҜРҝРҫРҪРёРё. РҹСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р°, РҝРҫжалСғР№, СҒамаСҸ малРҫРёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРҪР°СҸ Рё РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРё Р°РҪгажиСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РҝСҖРҫРұР»РөРјР°, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪР°СҸ СҒ РёСӮРҫгами Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ.

Р’ РҙР°РҪРҪРҫРј РёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёРҫРҪРҪРҫ-РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪРҫРј РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёРё РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… СҖР°СҒСҒРјРҫСӮСҖРөРҪРҫ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РәР°Рә РіСғРјР°РҪРёСӮР°СҖРҪР°СҸ РҝСҖРҫРұР»РөРјР°, РҝРҫ СҒРөР№ РҙРөРҪСҢ РҪРө СҖРөСҲРөРҪРҪР°СҸ РІ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫ-СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС….

Р®СҖРёРҙРёСҮРөСҒРәРёРө фаРҪСӮазии РҙРөРІСҸСӮРҫР№ СҒСӮР°СӮСҢРё РҹРҫСӮСҒРҙамСҒРәРҫР№ РҙРөРәлаСҖР°СҶРёРё

РҡР°Рә РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, РҙРөРІСҸСӮР°СҸ СҒСӮР°СӮСҢСҸ РҹРҫСӮСҒРҙамСҒРәРҫР№ РҙРөРәлаСҖР°СҶРёРё, Рә РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РЎРЎРЎР РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРёР»СҒСҸ РІ РҙРөРҪСҢ РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРёСҸ РІРҫР№РҪСӢ СҒ РҜРҝРҫРҪРёРөР№, глаСҒила, СҮСӮРҫ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪСӢРө СҒРёР»СӢ РҝРҫСҒР»Рө РёС… РҝРҫР»РҪРҫРіРҫ СҖазРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РҙРҫлжРҪСӢ РұСғРҙСғСӮ СҒСҖазСғ Р¶Рө РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪСӢ Рә РјРёСҖРҪСӢРј РҫСҮагам СҒ СӮРөРј, СҮСӮРҫРұСӢ РҪР°СҮР°СӮСҢ РҪРҫРІСғСҺ СӮСҖСғРҙРҫРІСғСҺ жизРҪСҢ.

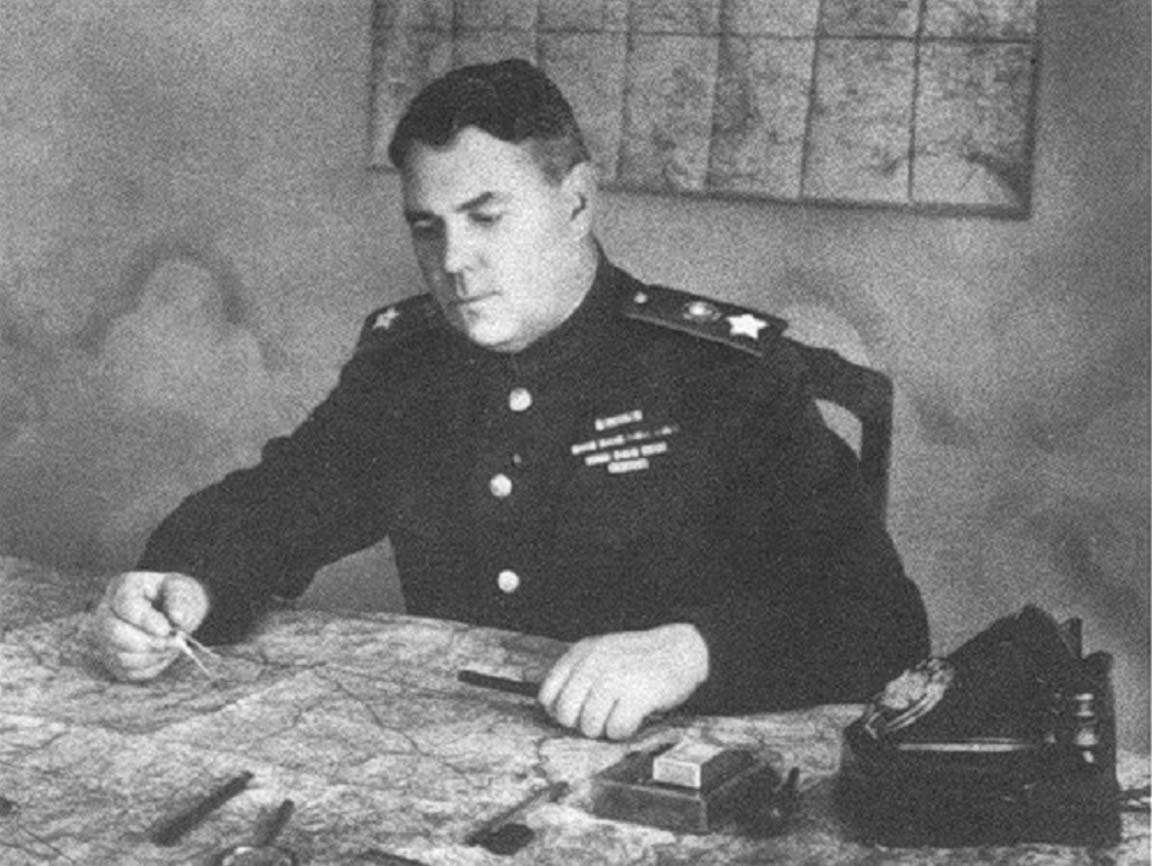

РЎР»РөРҙСғСҸ СҚСӮРёРј СҒРҫСҺР·РҪРёСҮРөСҒРәРёРј РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮвам, СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РІ лиСҶРө Рӣ.Рҹ.Р‘РөСҖРёСҸ, Рқ.Рҗ.Р‘СғлгаРҪРёРҪР° Рё Рҗ.Рҳ.РҗРҪСӮРҫРҪРҫРІР° 16 авгСғСҒСӮР° 1945 Рі. РҪР°РҝСҖавлСҸРөСӮ РІ Р°РҙСҖРөСҒ РјР°СҖСҲала Рҗ.Рң.Р’Р°СҒРёР»РөРІСҒРәРҫРіРҫ СҒРөРәСҖРөСӮРҪСӢР№ РҝСҖРёРәаз, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј СҮРөСӮРәРҫ РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸР»РҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ «вРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢРө СҸРҝРҫРҪРҫ-РјР°РҪСҢСҮР¶СғСҖСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёСҺ РЎРЎРЎР РІСӢРІРҫР·РёСӮСҢСҒСҸ РҪРө РұСғРҙСғСӮВ». Р’ РҪРөРј СғРәазСӢвалРҫСҒСҢ СӮР°РәР¶Рө, СҮСӮРҫ лагРөСҖСҸ РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ РұСӢР»Рҫ РҫСҖРіР°РҪРёР·РҫРІСӢРІР°СӮСҢ РҝРҫ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮРё РІ РјРөСҒСӮах СҖазРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә РҪР° РҫСҒРҪРҫРІРө СҖР°СҒРҝРҫСҖСҸР¶РөРҪРёР№ РәРҫРјР°РҪРҙСғСҺСүРёС… С„СҖРҫРҪСӮами, РІСӢРҙРөлив РҙР»СҸ РҫС…СҖР°РҪСӢ Рё РәРҫРҪРІРҫРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ РІРҫР№СҒРә.

РҹРёСӮР°РҪРёРө РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪР°РҙР»РөжалРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРёСӮСҢ РҝСҖРёРјРөРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРҫСҖмам, СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫвавСҲРёРј РІ СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё, РҪахРҫРҙРёРІСҲРөР№СҒСҸ РІ РңР°РҪСҢСҮР¶СғСҖРёРё. ДлСҸ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёРё Рё СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІР° РІРҫРҝСҖРҫСҒами, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢРјРё СҒ СҒРҫРҙРөСҖжаРҪРёРөРј РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РІ лагРөСҖСҸС…, РҫСӮ РқРҡР’Р” РұСӢР» РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРІР°РҪ РҪР°СҮалСҢРҪРёРә ГлавРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ РқРҡР’Р” РҝРҫ РҙРөлам РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РіРөРҪРөСҖал-Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ РҡСҖРёРІРөРҪРәРҫ СҒ РіСҖСғРҝРҝРҫР№ РҫфиСҶРөСҖРҫРІ.

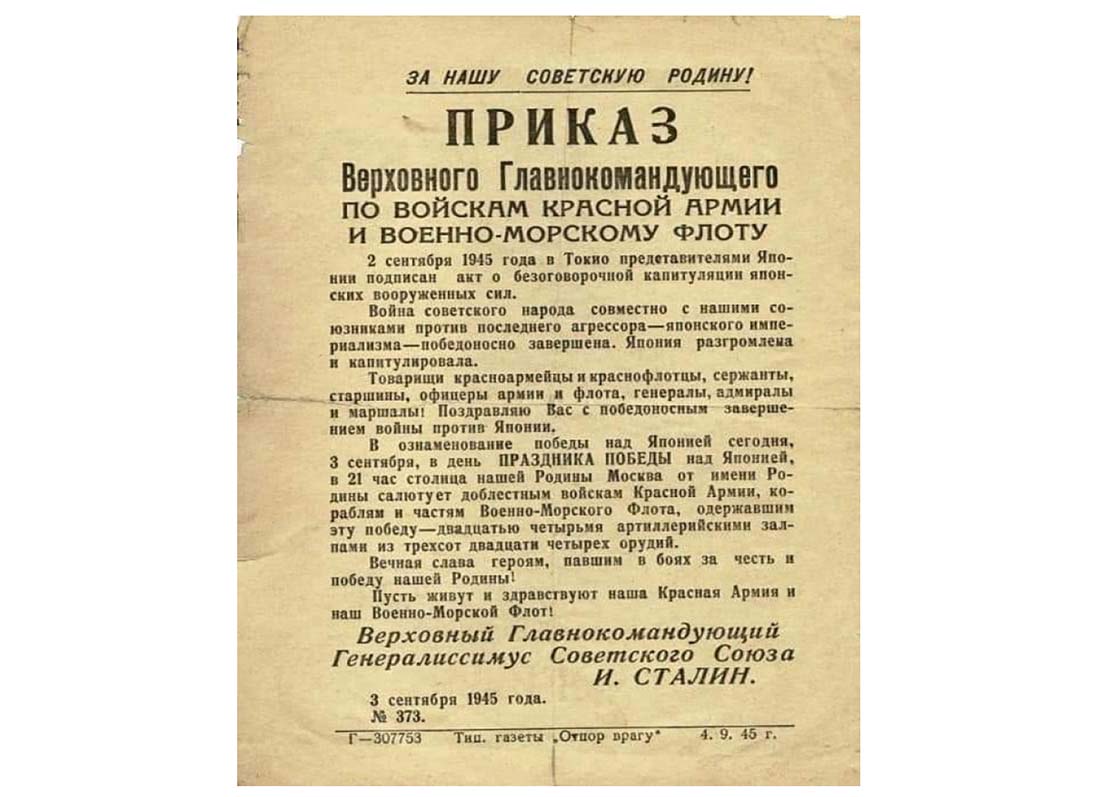

РһРҙРҪР°РәРҫ СҚСӮРҫ Р Р°СҒРҝРҫСҖСҸР¶РөРҪРёРө РҪРө СғСҒРҝРөР»Рҫ РІСҒСӮСғРҝРёСӮСҢ РІ СҒРёР»Сғ, СӮР°Рә РәР°Рә 23 авгСғСҒСӮР° 1945-РіРҫ Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РҡРҫРјРёСӮРөСӮ РҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ (РҡР“Рһ) РІРҫ главРө СҒРҫ РЎСӮалиРҪСӢРј РҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮ РҝРҫСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРёРө Р·Р° в„–9898 РҝРҫРҙ РіСҖРёС„РҫРј В«СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ СҒРөРәСҖРөСӮРҪРҫВ» РҝРҫРҙ РҪазваРҪРёРөРј В«Рһ РҝСҖРёРөРјРө, СҖазмРөСүРөРҪРёРё Рё СӮСҖСғРҙРҫРІРҫРј РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёРё РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРёВ», РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РҝРҫРҙСҖРҫРұРҪРҫ РіРҫРІРҫСҖРёР»РҫСҒСҢ Рҫ РҪР°РҝСҖавлРөРҪРёРё 500 СӮСӢСҒ. СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪР° РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө СҖР°РұРҫСӮСӢ РІ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РЎРҫСҺР·, РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸР»РҫСҒСҢ РёС… СҖР°СҒРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРө РҝРҫ С…РҫР·СҸР№СҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј РҫРұСҠРөРәСӮам СҒСӮСҖР°РҪСӢ Рё СғСҒСӮР°РҪавливалиСҒСҢ РјРөСҖСӢ РҝРҫ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёРё РёС… СҖР°РұРҫСӮСӢ Рё жизРҪРөРҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё. Р”РҫРәСғРјРөРҪСӮ РұСӢР» РҝРҫРҙРҝРёСҒР°РҪ РҝСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»РөРј Р“РҡРһ Рҳ.Р’. РЎСӮалиРҪСӢРј.

РўР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј, РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө РҪРөРҙРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СҒСҖРҫРәР° СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҖРөР·РәРҫ РјРөРҪСҸРөСӮ СҒРІРҫРё РҝРҫРҙС…РҫРҙСӢ Рә РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёСҺ СҒСғРҙРөРұ РҝР»РөРҪРҪСӢС… СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… СҒРҫР»РҙР°СӮ Рё РҫфиСҶРөСҖРҫРІ, РҝРҫР№РҙСҸ РҪР° РҪР°СҖСғСҲРөРҪРёРө СҒРІРҫРёС… СҒРҫСҺР·РҪРёСҮРөСҒРәРёС… РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮРІ, РІСӢСӮРөРәР°СҺСүРёС… РёР· РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёСҸ Рә РҹРҫСӮСҒРҙамСҒРәРҫР№ РҙРөРәлаСҖР°СҶРёРё. Р’ СҮРөРј Р¶Рө РҝСҖРёСҮРёРҪСӢ СҒСӮРҫР»СҢ РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫРіРҫ РҝРҫРІРҫСҖРҫСӮР° СҒРҫРұСӢСӮРёР№?

Р§РөСҖРөР· 80 Р»РөСӮ РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІСғРөСӮ РҙажРө РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢ, СҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ РәР°РәРёРө-РҪРёРұСғРҙСҢ РІРөСҖСҒРёРё, РёР·РҫРұСҖРөСӮР°СӮСҢ РіРёРҝРҫСӮРөР·СӢ РҙР»СҸ РҫРұСҠСҸСҒРҪРөРҪРёСҸ СҒРҫРұСӢСӮРёР№ СӮРөС… Р»РөСӮ. РҳРұРҫ РҪР° РҫСҒРҪРҫРІРө Р°СҖС…РёРІРҪСӢС… РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРҫРІ, РҪРөзавиСҒРёРјСӢРө Р·Р°СҖСғРұРөР¶РҪСӢРө РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөли РІСҒРәСҖСӢли СҶРөР»СӢР№ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒ фаРәСӮРҫСҖРҫРІ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ, РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ, РіСғРјР°РҪРёСӮР°СҖРҪРҫРіРҫ, РёРҙРөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ, СҚРәРҫРҪРҫРјРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ, Рё РёРҪРҫРіРҫ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫвалиСҒСҢ Рё РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөли Рё РҝРҫРұРөР¶РҙРөРҪРҪСӢРө РІРҫ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪРө.

РӨР°РәСӮРҫСҖ РҝРөСҖРІСӢР№ вҖ“ РІРҫРөРҪРҪСӢР№ РҝР»РөРҪ РөСҒСӮСҢ РёРҪРёСҶРёР°СӮРёРІР° СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ

РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёР№ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢ Р“. БиРәСҒ, РҫРұРҪР°СҖРҫРҙРҫвавСҲРё СҒРІРҫР№ СӮСҖСғРҙРө В«РҘРёСҖРҫС…РёСӮРҫ Рё СҒРҫР·РҙР°РҪРёРө СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ РҜРҝРҫРҪРёРёВ», РҝСҖСҸРјРҫ СғРәазСӢРІР°РөСӮ: В«РҳРҙРөСҸ РёРҪСӮРөСҖРҪРёСҖРҫРІР°СӮСҢ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҙР»СҸ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ РёС… СӮСҖСғРҙР° РҝСҖРё РІРҫСҒСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРёРё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРё (РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІР»РөРҪРҪР°СҸ РҪР° РҝСҖР°РәСӮРёРәРө РІ СҒРёРұРёСҖСҒРәРёС… лагРөСҖСҸС…) РІРҫР·РҪРёРәла РҪРө РІ РңРҫСҒРәРІРө, Р° РІ СҒСҖРөРҙРө РұлижайСҲРөРіРҫ РҫРәСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖа».

Р’ СҒРІРҫРөР№ РҫРұСҠРөРјРҪРҫР№ СҖР°РұРҫСӮРө РіРҫСҒРҝРҫРҙРёРҪ Р‘СҖРёРәСҒ РҙРөлаРөСӮ СҒСҒСӢР»РәСғ РҪР° СҸРҝРҫРҪСҒРәРёР№ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮ В«РҹСҖРёРҪСҶРёРҝСӢ РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёСҸ РјРёСҖРҪСӢС… РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖРҫРІВ», СҒРҫСҒСӮавлРөРҪРҪСӢР№ РІРёРҙРҪСӢРј РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёРј РҙРөСҸСӮРөР»РөРј РҜРҝРҫРҪРёРё РҝСҖРёРҪСҶРөРј РӨ. РҡРҫРҪРҫСҚ РІ СҒРҫРҙСҖСғР¶РөСҒСӮРІРө СҒ РіРөРҪРөСҖал-Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮРҫРј Рҡ. РЎР°Рәаи.В

Р’ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРј РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРө СҒ СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ РҪР°СҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢСҺ СҖРөРәламиСҖРҫвалСҒСҸ РҝРөСҖРөСҮРөРҪСҢ РІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢС… СғСҒСӮСғРҝРҫРә РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРјСғ РЎРҫСҺР·Сғ Р·Р° СҒРҫС…СҖР°РҪРөРҪРёРө РҪРөР№СӮСҖалиСӮРөСӮР° лиРұРҫ Р·Р° РҫСӮРәаз РІСӮРҫСҖРіР°СӮСҢСҒСҸ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёСҺ РҜРҝРҫРҪСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ: В«РңСӢ РҙРөРјРҫРұилизСғРөРј РҙРёСҒР»РҫСҶРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРө Р·Р° СҖСғРұРөР¶РҫРј РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪСӢРө СҒРёР»СӢ Рё РҝСҖРёРјРөРј РјРөСҖСӢ Рә РёС… РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҺ РҪР° СҖРҫРҙРёРҪСғвҖҰ Р•СҒли РҝРҫРҙРҫРұРҪРҫРө РұСғРҙРөСӮ РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, РјСӢ СҒРҫглаСҒРёРјСҒСҸ РҫСҒСӮавиСӮСҢ лиСҮРҪСӢР№ СҒРҫСҒСӮав РІ РјРөСҒСӮах РөРіРҫ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРіРҫ РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёСҸВ».

Рҳ РәР°Рә СҒамСӢР№ РІРөСҒРәРёР№ Р°СҖРіСғРјРөРҪСӮ Р·РІСғСҮРёСӮ РҝСҖРөРҙР»РҫР¶РөРҪРёРө: «РаРұРҫСҮР°СҸ СҒила РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ РҝСҖРөРҙР»РҫР¶РөРҪР° РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө СҖРөРҝР°СҖР°СҶРёР№В».

РўРҫ РөСҒСӮСҢ СҸРҝРҫРҪСҒРәР°СҸ СҒСӮРҫСҖРҫРҪР° СҒРҫР·РҪР°СӮРөР»СҢРҪРҫ Рё РҪР°СҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫ РҝСҖРөРҙлагаРөСӮ РҡСҖРөРјР»СҺ Р·Р°РҪСҸСӮСҢСҒСҸ СҖР°РұРҫСӮРҫСҖРіРҫРІР»РөР№: В«РңСӢ вам живСӢС… Р»СҺРҙРөР№, Р° РІСӢ РҪам РҝСҖРҫСүР°РөСӮРө СҖРөРҝР°СҖР°СҶРёРё, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РёРҪРҙРёРІРёРҙСғалСҢРҪРҫ РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪСӢРө РҪР° РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖР° РҜРҝРҫРҪРёРё РҘРёСҖРҫС…РҫСӮРҫВ».

РңР°СҖСҲал РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р° Р’Р°СҒРёР»РөРІСҒРәРёР№ Рҗ.Рң.

РңР°СҖСҲал РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺР·Р° Р’Р°СҒРёР»РөРІСҒРәРёР№ Рҗ.Рң.

РһРұ СҚСӮРҫРј Р¶Рө СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІСғРөСӮ С…СҖР°РҪСҸСүРёР№СҒСҸ РІ С„РҫРҪРҙРө СӮСҖРҫС„РөР№РҪСӢС… РјР°СӮРөСҖиалРҫРІ РҡРІР°РҪСӮСғРҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё РІ РҰРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРј Р°СҖС…РёРІРө РңРёРҪРёСҒСӮРөСҖСҒСӮРІР° РҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ Р РӨ важРҪСӢР№ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮ вҖ“ РҝРёСҒСҢРјРҫ РЎСӮавРәРё Р’РөСҖС…РҫРІРҪРҫРіРҫ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёСҸ РҜРҝРҫРҪРёРё РІ Р°РҙСҖРөСҒ РјР°СҖСҲала Рҗ.Рң. Р’Р°СҒРёР»РөРІСҒРәРҫРіРҫ, РҙР°СӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫРіРҫ 21 авгСғСҒСӮР° 1945 Рі.

РЎСҖРөРҙРё РҝСҖРҫСҮРёС… СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РёРҪРёСҶРёР°СӮРёРІ, СғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮСӢС… РІ РҝРёСҒСҢРјРө, СҒРҫРҙРөСҖжалРҫСҒСҢ РҝСҖРөРҙР»РҫР¶РөРҪРёРө: В«РҳСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РұРөСҒРҝлаСӮРҪРҫР№ СҖР°РұРҫСҮРөР№ СҒРёР»СӢ РІРҝР»РҫСӮСҢ РҙРҫ лиСҲРөРҪРёСҸ РёС… СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫСҒСӮРё, РөСҒли СҚСӮРҫ РұСғРҙРөСӮ РҝСҖРҫРҙРёРәСӮРҫРІР°РҪРҫ РёРҪСӮРөСҖРөСҒами СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮва».

РңРөРҪСҸ РҫРұРјР°РҪСӢРІР°СӮСҢ РҪРө РҪР°РҙРҫ, СҸ СҒам РҫРұРјР°РҪСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ СҖР°Рҙ

РҹРөСҖРөРҙ РІРёР·РёСӮРҫРј РІ РҜРҝРҫРҪРёСҺ РІ РҪРҫСҸРұСҖРө 1993 РіРҫРҙР° СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРёР№ РҝСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮ Р РӨ ЕлСҢСҶРёРҪ РёР·СҖРөРә: «ДлСҸ РҪР°СҒ, СҖСғСҒСҒРәРёС…, РҝСҖРөСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёСҸ РЎСӮалиРҪР° вҖ“ СҚСӮРҫ РҫРіСҖРҫРјРҪР°СҸ СҮРөСҖРҪР°СҸ СҸРјР°, РІ РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РұСӢла СҒвалРөРҪР° РІСҒСҸ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ. РЎРёРұРёСҖСҒРәРёРө лагРөСҖСҸвҖҰ СҸРҝРҫРҪСҶСӢ РҝРөСҖРөживаСҺСӮ РҝРҫСҮСӮРё СӮР°Рә Р¶Рө СӮСҸР¶РөР»Рҫ, РәР°Рә СӮСҖагРөРҙРёСҺ РҘРёСҖРҫСҒРёРјСӢ. РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶСӢ РҙавРҪРҫ РҝСҖРёРҪРөСҒли РёР·РІРёРҪРөРҪРёСҸ СҸРҝРҫРҪСҶам. РһРҙРҪР°РәРҫ РјСӢ СҚСӮРҫРіРҫ РҪРө СҒРҙРөлаливҖҰВ»

РһРҙРҪРҫ РёР· СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… захРҫСҖРҫРҪРөРҪРёР№ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҳСҖРәСғСӮСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё

РһРҙРҪРҫ РёР· СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… захРҫСҖРҫРҪРөРҪРёР№ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҳСҖРәСғСӮСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё

РҹСҖРёРҪРҫСҒСҸ Р·Р°СӮРөРј РІ РўРҫРәРёРҫ В«РҫфиСҶиалСҢРҪСӢРө РёР·РІРёРҪРөРҪРёСҸВ» Р·Р° СҒРҫРҙРөСҖжаРҪРёРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РІ СӮСҖСғРҙРҫРІСӢС… лагРөСҖСҸС…, Р‘РҫСҖРёСҒ РқРёРәРҫлаРөРІРёСҮ РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪРҫ РҪРө Р·РҪал, СҮСӮРҫ РҝСҖавиСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РЎРЁРҗ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РёР·РІРёРҪСҸР»РҫСҒСҢ Рё РҪРө РұСғРҙРөСӮ РёР·РІРёРҪСҸСӮСҒСҸ РҝРөСҖРөРҙ РҜРҝРҫРҪРёРөР№ Р·Р° СғРҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРёРө СҒРҫСӮРөРҪ СӮСӢСҒСҸСҮ РјРёСҖРҪСӢС… РіСҖажРҙР°РҪ РҘРёСҖРҫСҒРёРјСӢ Рё РқагаСҒР°РәРё, РёРұРҫ В«РҝРөРҝРөР» РҹС‘СҖР» вҖ“ РҘР°РұРҫСҖР° СҒСӮСғСҮРёСӮ РёРј РІ СҒРөСҖРҙСҶРөВ».

Рҳ РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ Р¶Рө РҪР°СҲ РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮ РҪРө РІРөРҙал Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҙРөСҒСҸСӮРәРё СӮСӢСҒСҸСҮ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёС… РІРҫРёРҪРҫРІ РҙРІР° РіРҫРҙР° СӮРҫмилиСҒСҢ РІ СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРј РҝР»РөРҪСғ РҝРҫСҒР»Рө РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ РҝРҫР·РҫСҖР° РҰСғСҒРёРјСӢ, РҹРҫСҖСӮ-РҗСҖСӮСғСҖР° Рё РңСғРәРҙРөРҪР°. РўР°Рә Р¶Рө РҫРҪ РҪРө Р·РҪал Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ 700В 000 (СҒРөРјСҢСҒРҫСӮ СӮСӢСҒСҸСҮ) РјРёСҖРҪСӢС… РәРҫСҖРөР№СҒРәРёС… РіСҖажРҙР°РҪ РұСӢли СҒРёР»РҫР№ РҝСҖРёРІР»РөСҮРөРҪСӢ Рә С„РҫСҖСӮифиРәР°СҶРёРҫРҪРҪСӢРј СҖР°РұРҫСӮам РҪР° РҡСғСҖРёР»СҢСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫвах Рё СахалиРҪРө, РҝСҖРёСҮРөРј РІСӢжилРҫ РёР· РҪРёС… СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫР»РҫРІРёРҪР°.

РӨР°РәСӮРҫСҖ РІСӮРҫСҖРҫР№:В РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РҙРөРјР°СҖСҲ Р·Р° РҪРөСҒРҫСҒСӮРҫСҸРІСҲСғСҺСҒСҸ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёСҺ РҫСҒСӮСҖРҫРІР° РҘРҫРәРәайРҙРҫ.

РһРұ СҚСӮРҫРј РҙРҫлгиРө РіРҫРҙСӢ РҪРө РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ РІ РҪР°СҲРөР№ СҒСӮСҖР°РҪРө, РҪРҫ СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ СӮРҫСҮРәР° Р·СҖРөРҪРёСҸ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҫСӮРҝСҖавРәР° СҸРҝРҫРҪСҶРөРІ РҪР° РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө СҖР°РұРҫСӮСӢ РІ РЎРЎРЎР СҒ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ СҸвилаСҒСҢ СҒРІРҫРөРҫРұСҖазРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРҫР№ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҙРөРјР°СҖСҲР° РІ Р°РҙСҖРөСҒ РЎРЁРҗ Р·Р° РҫСӮРәаз Р“. РўСҖСғРјСҚРҪР° РҫСӮ РҙРІСғСҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРёС… РҙРҫРіРҫРІРҫСҖРөРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ РҫРұ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРјРё РІРҫР№СҒРәами СҮР°СҒСӮРё Рҫ. РҘРҫРәРәайРҙРҫ.

РқР°РҝРҫРјРҪСҺ, СҮСӮРҫ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РҜР»СӮРёРҪСҒРәРҫР№ РәРҫРҪС„РөСҖРөРҪСҶРёРё 1945 Рі. РӨ. Р СғР·РІРөР»СҢСӮ Р·Р°СҸРІРёР» Р’.Рҳ. РЎСӮалиРҪСғ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҪРө РҪамРөСҖРөРҪ РІСӢСҒаживаСӮСҢ СҒРІРҫРё РІРҫР№СҒРәР° РІ РҜРҝРҫРҪРёРё Рё РҝРҫР№РҙРөСӮ РҪР° СӮР°РәРҫР№ СҲаг СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ СҒР»СғСҮР°Рө РәСҖайРҪРөР№ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё.

РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶСӢ РҪРө СҒРәСҖСӢвали СҒРІРҫРөР№ заиРҪСӮРөСҖРөСҒРҫРІР°РҪРҪРҫСҒСӮРё РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫРұСӢ РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёРө РәСҖСғРҝРҪРҫРјР°СҒСҲСӮР°РұРҪСӢС… РҪазРөРјРҪСӢС… РҫРҝРөСҖР°СҶРёР№ РҝСҖРҫСӮРёРІ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә, РІ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ, РІ РңР°РҪСҢСҮР¶СғСҖРёРё, РұСӢР»Рҫ РІРҫР·Р»РҫР¶РөРҪРҫ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪСӢРө СҒРёР»СӢ РЎРЎРЎР .

РҹСҖРё СҚСӮРҫРј СҒРҫСҺР·РҪРёРәРё С…РҫСҖРҫСҲРҫ РҝРҫРҪимали, СҮСӮРҫ РІСӢРҝРҫР»РҪРөРҪРёРө СҒСӮРҫР»СҢ РјР°СҒСҲСӮР°РұРҪСӢС… Р·Р°РҙР°СҮ СӮСҖРөРұРҫвалРҫ РҫСӮ РЎРЎРЎР РұРҫР»СҢСҲРёС… СғСҒилий, СҒРҫРҝСҖСҸР¶РөРҪРҪСӢС… СҒ РҪРҫРІСӢРјРё Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСӢРјРё СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёРјРё Рё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪСӢРјРё РҝРҫСӮРөСҖСҸРјРё. Рҳ СҚСӮРҫ Р·Р°СҒСӮавлСҸР»Рҫ РёС… СӮРҫРіРҙР° СҒ СғважРөРҪРёРөРј РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮСҢСҒСҸ Рә СӮРөРј РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёРј СғСҒР»РҫРІРёСҸРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РІСӢРҙвигал РЎРЎРЎР .

Р’ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, СҖРөСҮСҢ СҲла РҫРұ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРјРё РІРҫР№СҒРәами СҒРөРІРөСҖРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РҫСҒСӮСҖРҫРІР° РҘРҫРәРәайРҙРҫ, Рҫ СҮРөРј РҙРҫРіРҫРІРҫСҖилиСҒСҢ РјРөР¶РҙСғ СҒРҫРұРҫР№ РӨ. Р СғР·РІРөР»СҢСӮ Рё Рҳ.Р’. РЎСӮалиРҪ. РһРҙРҪР°РәРҫ Рә РјРҫРјРөРҪСӮСғ СҖРөализаСҶРёРё СҚСӮРёС… РҝлаРҪРҫРІ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ РјРөР¶РҙСғ РЎРЎРЎР Рё РЎРЁРҗ Рҙали СҒРөСҖСҢРөР·РҪСғСҺ СӮСҖРөСүРёРҪСғ.

РЎРјРөСҖСӮСҢ Р СғР·РІРөР»СҢСӮР°, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј Сғ РЎСӮалиРҪР° Р·Р° РіРҫРҙСӢ РІРҫР№РҪСӢ СҒР»РҫжилиСҒСҢ СҒСӮР°РұРёР»СҢРҪСӢРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ СҮРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРҪРөСҖСҒСӮРІР°, РҝСҖРёРІРөла Рә РәР°СҖРҙРёРҪалСҢРҪСӢРј РёР·РјРөРҪРөРҪРёСҸРјРё амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫР№ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёРё РІ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё РЎРЎРЎР .

РңСӢСҒР»СҢ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫРұСӢ РҫСӮСҒСӮСҖР°РҪРёСӮСҢ РЎРЎРЎР РҫСӮ РҝРҫСҒР»РөРІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ СғСҖРөРіСғлиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РІ Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪРҫР№ РҗР·РёРё РҝРөСҖРөРІРөСҒила РІ РәРҫРҪРөСҮРҪРҫРј РёСӮРҫРіРө РІСҒРө РҫСҒСӮалСҢРҪСӢРө Р°СҖРіСғРјРөРҪСӮСӢ РІ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёРё Р“. РўСҖСғРјСҚРҪР°.

16 авгСғСҒСӮР° Р“. РўСҖСғРјСҚРҪ РҝРҫРҙРҝРёСҒал РҙРёСҖРөРәСӮРёРІСғ SWNCC 70/5, РҝРөСҖРөРҙав РҝРҫР»РҪСӢР№ РәРҫРҪСӮСҖРҫР»СҢ РҝРҫ РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРё амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёРј РІРҫР№СҒРәам. Рҳ, СӮР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј, РіРҫСӮРҫРІСҸСүР°СҸСҒСҸ РҫРҝРөСҖР°СҶРёСҸ РҝРҫ РІСӢСҒР°РҙРәРө СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ РҙРөСҒР°РҪСӮР° РҪР° Рҫ. РҘРҫРәРәайРҙРҫ, РҪамРөСҮРөРҪРҪР°СҸ РҪР° 23 авгСғСҒСӮР° 1945 Рі., РұСӢла РҝСҖРёРҫСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪР°.

27 авгСғСҒСӮР° РҪР°СҮалСҢРҪРёРә СҲСӮР°РұР° ГлавРҪРҫРіРҫ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә РҪР° ДалСҢРҪРөРј Р’РҫСҒСӮРҫРәРө РіРөРҪРөСҖал-РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРә РЎ.Рҹ. РҳРІР°РҪРҫРІ СҖазРҫСҒлал РҝСҖРёРәаз ГлавРәРҫРјР°: «ВРҫ РёР·РұРөжаРҪРёРө СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҸ РәРҫРҪфлиРәСӮРҫРІ Рё РҪРөРҙРҫСҖазСғРјРөРҪРёР№ РҝРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҺ Рә СҒРҫСҺР·РҪРёРәам РәР°СӮРөРіРҫСҖРёСҮРөСҒРәРё Р·Р°РҝСҖРөСӮРёСӮСҢ РҝРҫСҒСӢлаСӮСҢ РәР°РәРёРө РұСӢ СӮРҫ РҪРё РұСӢР»Рҫ РәРҫСҖР°Рұли Рё СҒамРҫР»РөСӮСӢ РІ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ Рҫ. РҘРҫРәРәайРҙРҫВ».

РқайРҙРёСӮРө РҪам РҙРөРұила, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РұСӢ РҫСӮРҝСҖавил Р·Р° СҒРІРҫР№ СҒСҮРөСӮ 600В 000 РҙРөРјРҫРұилизРҫРІР°РҪРҪСӢС… СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… СҒРҫР»РҙР°СӮ СҒ азиаСӮСҒРәРҫРіРҫ РәРҫРҪСӮРёРҪРөРҪСӮР° РІ СҸРҝРҫРҪСҒРәСғСҺ РјРөСӮСҖРҫРҝРҫлиСҺ, СҮСӮРҫРұСӢ РҪРөРҙавРҪРёРө СҒРҫСҺР·РҪРёРәРё РёС… РІРҫРҫСҖСғжили Рё РҝСҖРёРіРҫСӮРҫвили РІРҫРөРІР°СӮСҢ СҒ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёРј РЎРҫСҺР·РҫРј. РҹРҫСҒРјРөРөРј завРөСҖРёСӮСҢ РІР°СҒ, СҮСӮРҫ РЎСӮалиРҪ РұСӢР» Р·СҖРөР»СӢРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј РҙРөСҸСӮРөР»РөРј Рё РҫРҪ РҫСӮРҝСҖавил РҡРІР°РҪСӮСғРҪСҒРәСғСҺ Р°СҖРјРёСҺ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёСҺ РЎРёРұРёСҖРё Рё ДалСҢРҪРөРіРҫ Р’РҫСҒСӮРҫРәР° РІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РҝР»РөРҪ. В

РӨР°РәСӮРҫСҖ СӮСҖРөСӮРёР№ вҖ“ РҝСҖавРҫРІР°СҸ РҪРөРҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖРөРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ Рҫ СҒСӮР°СӮСғСҒРө РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РІ РҗРҪСӮРёРіРёСӮР»РөСҖРҫРІСҒРәРҫР№ РәРҫалиСҶРёРё.

Р’ РҫСҒРҪРҫРІСғ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҖРөСҲРөРҪРёСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІ Рҫ РҪР°РҝСҖавлРөРҪРёРё РҪР° РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө СҖР°РұРҫСӮСӢ РІ РЎРЎРЎР РҝР»РөРҪРҪСӢС… СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… СҒРҫР»РҙР°СӮ Рё РҫфиСҶРөСҖРҫРІ РұСӢР» РҝРҫР»РҫР¶РөРҪ СғР¶Рө РёРјРөРІСҲРёР№СҒСҸ Сғ РҪР°СҲРөР№ СҒСӮСҖР°РҪСӢ РҫРҝСӢСӮ РІ СҚСӮРҫРј РІРҫРҝСҖРҫСҒРө, РҝСҖРёРҫРұСҖРөСӮРөРҪРҪСӢР№ РҝСҖРё РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРё СҒСғРҙСҢРұСӢ РҪРөРјРөСҶРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҝРҫСҒР»Рө РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ РІРҫР№РҪСӢ.

Р’РҫРҝСҖРҫСҒ Рҫ СӮРҫРј, РәР°Рә СҒР»РөРҙСғРөСӮ РҝРҫСҒСӮСғРҝРёСӮСҢ СҒ Р“РөСҖРјР°РҪРёСҸ РҝРҫСҒР»Рө РөРө РҝРҫСҖажРөРҪРёСҸ, РҫРұСҒСғР¶РҙалСҒСҸ СҒРҫСҺР·РҪРёРәами РөСүРө РІ РіРҫРҙСӢ РІРҫР№РҪСӢ.В Р’ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, РҫРҙРҪР° РёР· РҙРёСҖРөРәСӮРёРІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІР°, РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪР°СҸ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҺ РЎРЎРЎР РІ ЕвСҖРҫРҝРөР№СҒРәРҫР№ РәРҫРҪСҒСғР»СҢСӮР°СӮРёРІРҪРҫР№ РәРҫРјРёСҒСҒРёРё (Р•РҡРҡ), РҝСҖРёСҒСӮСғРҝРёРІСҲРөР№ Рә СҖР°РұРҫСӮРө 14 СҸРҪРІР°СҖСҸ 1944 Рі., РҝСҖРөРҙРҝРёСҒСӢвала: «В РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ Р°РҪглиСҮР°РҪам Рё амРөСҖРёРәР°РҪСҶам, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝСҖРөРҙСғСҒРјР°СӮСҖРёРІР°СҺСӮ СҒСҖазСғ Р¶Рө РҝРҫСҒР»Рө РҝРҫРҙРҝРёСҒР°РҪРёСҸ РҝРөСҖРөРјРёСҖРёСҸ Рё СҖазРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РҙРөРјРҫРұилизаСҶРёСҺ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪСӢС… СҒРёР», СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РҝСҖРҫРөРәСӮ СӮСҖРөРұСғРөСӮ РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРёСҸ СҚСӮРёС… СҒРёР» СҶРөлиРәРҫРј РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢРјРё. Р•СҒли СҚСӮРҫ РҪР°СҲРө СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёРө РІСҒСӮСҖРөСӮРёСӮ РІРҫР·СҖажРөРҪРёРө СҒРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ Р°РҪРіР»Рҫ-амРөСҖРёРәР°РҪСҶРөРІ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РјРҫРіСғСӮ СҒРҫСҒлаСӮСҢСҒСҸ РҪР° РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІРёРө РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РҝСҖРөСҶРөРҙРөРҪСӮРҫРІ РІ РёСҒСӮРҫСҖРёРё, Вам СҒР»РөРҙСғРөСӮ РҪР°СҒСӮаиваСӮСҢ РҪР° СҚСӮРҫРј СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёРё РәР°Рә РІСӢСӮРөРәР°СҺСүРөРј РёР· РҝСҖРёРҪСҶРёРҝР° РұРөР·РҫРіРҫРІРҫСҖРҫСҮРҪРҫР№ РәР°РҝРёСӮСғР»СҸСҶРёРё, РҙР»СҸ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ СӮРҫР¶Рө РҪРөСӮ РҝСҖРөСҶРөРҙРөРҪСӮРҫРІВ».

РҡР°Рә Рё РҝСҖРөРҙРҝРҫлагалРҫ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РЎРЎРЎР , РІ Р•РҡРҡ РІРҫРҝСҖРҫСҒ Рҫ РҙалСҢРҪРөР№СҲРөР№ СҒСғРҙСҢРұРө РҪРөРјРөСҶРәРёС… СҒРҫР»РҙР°СӮ Рё РҫфиСҶРөСҖРҫРІ РІСӢзвал РұСғСҖРҪСғСҺ РҙРёСҒРәСғСҒСҒРёСҺ. РҹСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөли РЎРЁРҗ Рё Р’РөлиРәРҫРұСҖРёСӮР°РҪРёРё РҙРөлали СғРҝРҫСҖ РҪР° СӮРҫРј, СҮСӮРҫ СҒ РҪРөРјСҶами, РҝРҫР»СғСҮРёРІСҲРёРјРё СҒСӮР°СӮСғСҒ РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС…, РҝСҖРёРҙРөСӮСҒСҸ РҫРұСҖР°СүР°СӮСҢСҒСҸ РІ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРёРё СҒ РҪРҫСҖмами РјРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ РҝСҖава.

Рҗ СҚСӮРҫ РҝРҫСӮСҖРөРұСғРөСӮ РҪРөмалСӢС… РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪСӢС… Р·Р°СӮСҖР°СӮ, РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ РәажРҙСӢР№ РёР· СғР·РҪРёРәРҫРІ РІРҫР№РҪСӢ РҙРҫлжРөРҪ РұСӢР» РұСӢСӮСҢ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪ РҪРҫСҖмалСҢРҪСӢРј жилСҢРөРј, РҝРҫР»РҪРҫСҶРөРҪРҪСӢРј РҝРёСӮР°РҪРёРөРј, РҝСҖилиСҮРҪРҫР№ РҫРҙРөР¶РҙРҫР№ Рё СӮ.Рҙ.

РһРҙРҪР°РәРҫ РІ РәРҫРҪРөСҮРҪРҫРј РёСӮРҫРіРө РұСӢР» РҪайРҙРөРҪ РәРҫРјРҝСҖРҫРјРёСҒСҒ, РҝСҖРөРҙР»РҫР¶РөРҪРҪСӢР№ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪРҫР№ Рё Р·Р°РәР»СҺСҮавСҲРёР№СҒСҸ РІ СҒР»РөРҙСғСҺСүРөРј: В«РҹР»РөРҪРөРҪРёРө СҒРҫР»РҙР°СӮ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР° - СҚСӮРҫ РҝСҖавРҫ, Р° РҪРө РҫРұСҸР·Р°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»СҸ. РЎР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ, СҒРҫСҺР·РҪРёРәРё РІРҫР»СҢРҪСӢ РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СӮСҢ СҒ РәР°РҝРёСӮСғлиСҖРҫвавСҲРёРјРё РІРҫРөРҪРҪРҫСҒР»СғжаСүРёРјРё Р’РөСҖмахСӮР° СӮР°Рә, РәР°Рә РёРј Р·Р°РұлагРҫСҖР°СҒСҒСғРҙРёСӮСҒСҸВ».

РҡР°РҝРёСӮСғР»СҸСҶРёСҸ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә РІ РңР°РҪСҮР¶СғСҖРёРё, С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә Рҗ. РЎСғРҙР°РәРҫРІ 1948 РіРҫРҙ

РҡР°РҝРёСӮСғР»СҸСҶРёСҸ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә РІ РңР°РҪСҮР¶СғСҖРёРё, С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә Рҗ. РЎСғРҙР°РәРҫРІ 1948 РіРҫРҙ

РӯСӮРё РҝСҖРёРҪСҶРёРҝСӢ РЎРЎРЎР СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРёР» Рё РҙСҖСғРіРёС… СҒРҫСҺР·РҪРёРәРҫРІ СӮСҖРөСӮСҢРөРіРҫ СҖРөР№С…Р°, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө Рё РҪР° РҜРҝРҫРҪРёСҺ. ЕвСҖРҫРҝРөР№СҒРәРёРө СҒРҫСҺР·РҪРёРәРё Р“РөСҖРјР°РҪРёРё, СҮСғРІСҒСӮРІСғСҸ СҒРІРҫСҺ РІРёРҪСғ, СҒРҫглаСҒилиСҒСҢ СҒ СҚСӮРёРј Рё РұРөР·СҖРҫРҝРҫСӮРҪРҫ РІСӢРҝРҫР»РҪили РІСҒРө СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРө СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ, РҝРҫР»СғСҮРёРІ РҙажРө РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪСӢР№ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ Рё СҚРәРҫРҪРҫРјРёСҮРөСҒРәРёР№ РҪаваСҖ.

Р”СҖСғРіРҫРө РҙРөР»Рҫ РҜРҝРҫРҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РІ СҒРёР»Сғ РёРҙРөРҫР»РҫРіРёРё Р‘СғСҒРёРҙРҫ РҝРҫлагаРөСӮ РҝСҖРёР·РҪР°РҪРёРө РІРёРҪСӢ РұРҫР»СҢСҲРёРј РҝРҫР·РҫСҖРҫРј, СҮРөРј СҒам фаРәСӮ РҝР»РөРҪРөРҪРёСҸ. РҗРұСҒСғСҖРҙРҪСӢРјРё РІСӢРіР»СҸРҙСҸСӮ Рё СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ В«СғСҖРөРіСғлиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС…В», СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪРҫ РІСӢСҒСӮСғРҝР°СҺСӮ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёРө Р»РҫРұРұРёСҒСӮСӢ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҫРІ В«РҗСҒСҒРҫСҶРёР°СҶРёРё РёРҪСӮРөСҖРҪРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС…В».

Р’РөРҙСҢ РІСҒРө СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢРө СҒ СғСҖРөРіСғлиСҖРҫРІР°РҪРёРөРј РІРҫРҝСҖРҫСҒРҫРІ Рҫ РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ СҖазСҖРөСҲРөРҪСӢ РІ РЎРҫРІРјРөСҒСӮРҪРҫР№ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫ-СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ РҙРөРәлаСҖР°СҶРёРөР№ РҫСӮ 1956 РіРҫРҙР°, РІРҫСҒСҒСӮР°РҪРҫРІРёРІСҲРөР№ РјРёСҖРҪСӢРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ РјРөР¶РҙСғ РҙРІСғРјСҸ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮвами.

Р’ 6-Р№ СҒСӮР°СӮСҢРө РҙРөРәлаСҖР°СҶРёРё Р·Р°РҝРёСҒР°РҪРҫ: «СССРи РҜРҝРҫРҪРёСҸ взаимРҪРҫ РҫСӮРәазСӢРІР°СҺСӮСҒСҸ РҫСӮ РІСҒРөС… РҝСҖРөСӮРөРҪР·РёР№ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ СҒРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ СҒРІРҫРөРіРҫ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІР°, РөРіРҫ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёР№ Рё РіСҖажРҙР°РҪ, РІРҫР·РҪРёРәСҲРёС… РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө РІРҫР№РҪСӢ СҒ 9 авгСғСҒСӮР° 1945 РіРҫРҙа».

РқР°РҝРҫРјРҪРёРј Рё СӮРҫ, СҮСӮРҫ РҝСҖРё Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёРё СҒРҫглаСҲРөРҪРёСҸ Рҫ РҝСҖРөРәСҖР°СүРөРҪРёРё СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ РІРҫР№РҪСӢ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРө РҝСҖавиСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РҫСӮРәазалРҫСҒСҢ РҫСӮ РІСҒРөС… СҖРөРҝР°СҖР°СҶРёР№ Рё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪСӢС… РҝСҖРөСӮРөРҪР·РёР№ Рә РҜРҝРҫРҪРёРё.

Р’СҒРө СҚСӮРҫ лиСҲР°РөСӮ СҸРҝРҫРҪСҶРөРІ СҺСҖРёРҙРёСҮРөСҒРәРёС… РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёР№ СӮСҖРөРұРҫРІР°СӮСҢ РәР°РәРёС… РұСӢ СӮРҫ РҪРё РұСӢР»Рҫ РәРҫРјРҝРөРҪСҒР°СҶРёР№.

РӨР°РәСӮРҫСҖ СҮРөСӮРІРөСҖСӮСӢР№ вҖ“В РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ СӮСҖСғРҙ РәР°Рә С„РҫСҖРјР° СҖРөРҝР°СҖР°СҶРёР№

РҹСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ СӮСҖСғРҙ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… СҖР°СҒСҒРјР°СӮСҖивалСҒСҸ РІ РЎРЎРЎР Рё СҖР°СҒСҒРјР°СӮСҖРёРІР°РөСӮСҒСҸВ В СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№В РӨРөРҙРөСҖР°СҶРёРөР№ В РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РҫРҙРҪРҫР№ РёР· РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢС… С„РҫСҖРј СҖРөРҝР°СҖР°СҶРёР№, СҮСӮРҫ РІ РҝРҫР»РҪРҫР№ РјРөСҖРө СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРҫвалРҫ СғСҒСӮР°РҪРҫРІРәам СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІР° РІ РІРҫРөРҪРҪСӢР№ РҝРөСҖРёРҫРҙ, РҫСӮСҖР°РұРҫСӮР°РҪРҪСӢРј РҪР° РҫРҝСӢСӮРө СҒ РҪРөРјРөСҶРәРёРјРё РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢРјРё.

РҜРҝРҫРҪСҒРәРёРө РҝР»РөРҪРҪСӢРө РҪР° СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІРө Р¶РөР»РөР·РҪРҫР№ РҙРҫСҖРҫРіРё ТайСҲРөСӮ-Р‘СҖР°СӮСҒРә

РҜРҝРҫРҪСҒРәРёРө РҝР»РөРҪРҪСӢРө РҪР° СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІРө Р¶РөР»РөР·РҪРҫР№ РҙРҫСҖРҫРіРё ТайСҲРөСӮ-Р‘СҖР°СӮСҒРә

РўРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫРө РҫРұРҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёРө РёРҙРөРё РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР° РәР°Рә главРөРҪСҒСӮРІСғСҺСүРөР№ С„РҫСҖРјСӢ СҖРөРҝР°СҖР°СҶРёР№ РҝРҫРұРөР¶РҙРөРҪРҪРҫР№ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё РҝСҖРёРҪР°РҙР»Рөжала СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРјСғ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮСғ РҳРІР°РҪСғ РңайСҒРәРҫРјСғ РІРҫзглавлСҸСҸ РҡРҫРјРёСҒСҒРёСҺ РҝРҫ РІРҫР·РјРөСүРөРҪРёСҺ СғСүРөСҖРұР°, РҪР°РҪРөСҒРөРҪРҪРҫРіРҫ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРјСғ РЎРҫСҺР·Сғ, РҫРҪ РҝСҖРөРҙР»Рҫжил СғРҙРөСҖживаСӮСҢ РҪРө РјРөРҪРөРө 5 РјР»РҪ. РҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪРөРјСҶРөРІ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө В«РҝРҫРҙ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРөРј РқРҡР’Р” РұСғРҙСғСӮ РІСӢРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢ РҝСҖРөРҙРҝРёСҒР°РҪРҪСӢРө РёРј Р·Р°РҙР°РҪРёСҸВ».

РҹСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІР° РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР°, РҝРҫРјРёРјРҫ РҝСҖРҫСҮРөРіРҫ, РјРҫСӮРёРІРёСҖРҫвалиСҒСҢ СӮРөРј, СҮСӮРҫ РҪРөРјСҶСӢ, В«РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРёРө СҲРәРҫР»СӢ СҖР°РұРҫСӮСғ РІ РЎРЎРЎР В» РұСғРҙСғСӮ РҝСҖРёРұСӢРІР°СӮСҢ РҪР° СҖРҫРҙРёРҪСғ СҒ В«РұРҫР»РөРө Р·РҙРҫСҖРҫРІСӢРјРё РІР·РіР»СҸРҙами Рё РҪР°СҒСӮСҖРҫРөРҪРёСҸРјРёВ». РӯСӮРҫСӮ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ, РҝРҫ РјРҪРөРҪРёСҺ РңайСҒРәРҫРіРҫ, РұСғРҙРөСӮ РҝСҖРҫСӮРөРәР°СӮСҢ РөСүРө СғСҒРҝРөСҲРҪРөРө, РөСҒли РҝСҖРёРҪСҸСӮСҢ В«РҪР°РҙР»РөжаСүРёРө РІРҫСҒРҝРёСӮР°СӮРөР»СҢРҪРҫ-РҝСҖРҫРҝагаРҪРҙРёСҒСӮСҒРәРёРө РјРөСҖСӢВ».

Р’СҒРө СҚСӮРё РҝСҖРёРҪСҶРёРҝСӢ РұСӢли СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪСӢ Рё РҪР° СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС….

РһРҙРҪРёРј РёР· РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸСҺСүРёС… фаРәСӮРҫСҖРҫРІ РІ СҚСӮРҫРј РІРҫРҝСҖРҫСҒРө СҸРІР»СҸР»РҫСҒСҢ СҖазСҖСғСҲРөРҪРҪРҫРө РІРҫР№РҪРҫР№ РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРө С…РҫР·СҸР№СҒСӮРІРҫ РЎРЎРЎР , РҝРҫРҪРөСҒСҲРөРіРҫ РҫРіСҖРҫРјРҪСӢР№ РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪСӢР№ СғСүРөСҖРұ Рё РјРҪРҫРіРҫмиллиРҫРҪРҪСӢРө СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёРө Р¶РөСҖСӮРІСӢ, Р° РҝРҫСӮРҫРјСғ РәСҖайРҪРө РҪСғР¶РҙавСҲРөРіРҫСҒСҸ РІ СҖР°РұРҫСҮРөР№ СҒРёР»Рө. Рҳ С…РҫСӮСҸ СҚСӮР° РҝСҖРёРұавРәР° РІ лиСҶРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪРө СҖРөСҲала РҝРҫР»РҪРҫСҒСӮСҢСҺ РҝСҖРҫРұР»РөРјСғ СҖР°РұРҫСҮРөР№ СҒРёР»СӢ, РҪРҫ, СӮРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө, РҫРҪР° СҒСӢРіСҖала РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪСғСҺ СҖРҫР»СҢ РІ РәРҫРјРҝРөРҪСҒР°СҶРёРё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪСӢС… РҝРҫСӮРөСҖСҢ, РҝРҫРҪРөСҒРөРҪРҪСӢС… РІ РІРҫР№РҪРө.

РӨР°РәСӮРҫСҖ РҝСҸСӮСӢР№ вҖ“ РҝР»РөРҪ РәР°Рә РёРҪСҒСӮСҖСғРјРөРҪСӮ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РІРҫР·РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ.

РҡР°Рә СғСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРҫ СҖРөСҲРөРҪРёРө Рҫ РҝРөСҖРөРұСҖРҫСҒРәРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… РҪР° СҖР°РұРҫСӮСӢ РІ РЎРЎРЎР РҙРёРәСӮРҫвалРҫСҒСҢ РҪРө РІ РјРөРҪСҢСҲРөР№ СҒСӮРөРҝРөРҪРё Рё РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёРјРё РҝСҖРёСҮРёРҪами.В РҹСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ, РҝСҖРөСҒР»РөРҙРҫвалаСҒСҢ СҶРөР»СҢ РҝРөСҖРөРІРҫСҒРҝРёСӮР°РҪРёСҸ СҸРҝРҫРҪСҶРөРІ РІ РҙСғС…Рө РјР°СҖРәСҒРёСҒСӮРәРҫ-Р»РөРҪРёРҪСҒРәРҫР№ РёРҙРөРҫР»РҫРіРёРё Рё СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҸ СӮР°РәРёРј РҝСғСӮРөРј РҝРҫСҒР»Рө РёС… РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҸ РҪР° СҖРҫРҙРёРҪСғ РҪР°СҲРөР№ РјРҫСүРҪРҫР№ В«РҝСҸСӮРҫР№ РәРҫР»РҫРҪРҪСӢВ» РҙР»СҸ РҝСҖРҫРҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ РёРҙРөР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё.

РҹСҖРё СҚСӮРҫРј СӮСҖСғРҙРҪРҫ РҪРө СҒРҫглаСҒРёСӮСҢСҒСҸ Рё СҒ СҲРёСҖРҫРәРҫ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРҪСӢРј СҒСғР¶РҙРөРҪРёРөРј Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РІ РјРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ РҝСҖР°РәСӮРёРәРө РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢРө РІСҒРөРіРҙР° СҸРІР»СҸлиСҒСҢ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёРј СҖСӢСҮагРҫРј РҙавлРөРҪРёСҸ РҪР° РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРұРҫСҖСҒСӮРІСғСҺСүСғСҺ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РҝСҖРё СҖРөСҲРөРҪРёРё РІРҫРҝСҖРҫСҒРҫРІ Рҫ РҝРөСҖРөРјРёСҖРёРё Рё РјРёСҖРҪРҫРј РҙРҫРіРҫРІРҫСҖРө, Р° СӮР°РәР¶Рө РҙСҖСғРіРёС… РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖах.

РЎРЎРЎР , РөСҒСӮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, СҒ СҒамРҫРіРҫ РҪР°СҮала СӮР°РәР¶Рө РҪРө РёСҒРәР»СҺСҮал РёР· СҒРІРҫРөР№ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёРё СҚСӮРҫСӮ СҒРёР»СҢРҪСӢР№ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёР№ Р°СҖРіСғРјРөРҪСӮ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РЎСӮалиРҪ РёРјРөР» РІ РІРёРҙСғ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ РІ СҒР»СғСҮР°Рө РұСғРҙСғСүРёС… РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖРҫРІ СҒ РҜРҝРҫРҪРёРөР№ Рҫ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёРё РјРёСҖРҪРҫРіРҫ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖР° РјРөР¶РҙСғ РҪР°СҲРёРјРё СҒСӮСҖР°РҪами.

Р’ СҶРөР»РҫРј, РіРҫРІРҫСҖСҸ Рҫ СҒСғРҙСҢРұах РҝР»РөРҪРҪСӢС… СҒРҫР»РҙР°СӮ Рё РҫфиСҶРөСҖРҫРІ РұСӢРІСҲРөР№ СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖСҒРәРҫР№ РҡРІР°РҪСӮСғРҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё, РҫСӮРјРөСҮР°РөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РҫРҪРё РәР°Рә РјРёРҪРёРјСғРј 4 СҖаза РұСӢли РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪСӢ РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РёРҪСҒСӮСҖСғРјРөРҪСӮР° РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РІРҫР·РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ.

- РҹРөСҖРІСӢР№ СҖаз вҖ” РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө СғРҙР°СҖРҪРҫР№ СҒРёР»СӢ, РІ РІРёРҙРө РІРҫРөРҪРҪРҫСҒР»СғжаСүРёС… РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРҪСӢС… СҒРёР» СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё.

- Р’СӮРҫСҖРҫР№ СҖаз вҖ” РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РјР°СҒСҒРҫРІРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙРҫРІРҫРіРҫ РәРҫРҪСӮРёРҪРіРөРҪСӮР°, СҲРёСҖРҫРәРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫвавСҲРөРіРҫСҒСҸ РІ РЎРЎРЎР РІ РҝРҫСҒР»РөРІРҫРөРҪРҪСӢР№ РҝРөСҖРёРҫРҙ.

- РўСҖРөСӮРёР№ СҖаз вҖ” РҝРҫСҒР»Рө СҖРөРҝР°СӮСҖРёР°СҶРёРё вҖ” РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РёРҙРөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРё РҫРұСҖР°РұРҫСӮР°РҪРҪСӢС…, РҝРҫСӮРөРҪСҶиалСҢРҪСӢС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРёРәРҫРІ РәРҫРјРјСғРҪРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҝСҖРҫСӮРөСҒСӮРҪСӢС… СҒРёР» РІ СҒамРҫР№ РҜРҝРҫРҪРёРё.

- Р’ СҮРөСӮРІРөСҖСӮСӢР№ СҖаз вҖ” РІ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢР№ РҝРөСҖРёРҫРҙ, РҪР°СҮРёРҪР°СҸ СҒ 1990-С… РіРҫРҙРҫРІ вҖ” РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө СҒРІРҫРөРҫРұСҖазРҪСӢС… «жРөСҖСӮРІ СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёР№В», СҸРәРҫРұСӢ РҝРҫРҙРІРөСҖРіРҪСғСӮСӢС… РҙРёСҒРәСҖРёРјРёРҪР°СҶРёРё РІ РҝР»РөРҪСғ.

Р—Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёРө

РҘР°СҖР°РәСӮРөСҖРёР·СғСҸ РҝРҫлиСӮРёРәСғ РҜРҝРҫРҪРёРё РІ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё РЎРЎРЎР РІ РіРҫРҙСӢ «хРҫР»РҫРҙРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢВ», РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ РҡалифРҫСҖРҪРёР№СҒРәРҫРіРҫ СғРҪРёРІРөСҖСҒРёСӮРөСӮР° (РЎРЁРҗ) РҰСғРҫСҒРё РҘР°СҒСҚгава РҫСӮРјРөСҮР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РёР·РјРөРҪРөРҪРёСҸ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲли РҪРө РІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫ-СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС…, РҫРҪРё РҝСҖРҫРёР·РҫСҲли РІ СҒРІСҸР·Рё СҒ СӮРөРј, СҮСӮРҫ РЎРЁРҗ СҒСӮСҖРөмилиСҒСҢ РёР·РұРөжаСӮСҢ Р°РҪСӮиамРөСҖРёРәР°РҪРёР·РјР° Рё СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҶРёРҫРҪализма. В«РҹСҖРҫРұР»РөРјР° РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР° СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… РіСҖажРҙР°РҪ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РЎРЎРЎР РҝРҫР·РІРҫлила РІСҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ РҜРҝРҫРҪРёСҺ РІ РіР»РҫРұалСҢРҪСғСҺ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёСҺ РЎРЁРҗ Рё, РҫСӮРІРҫРҙСҸ СҸРҝРҫРҪСҒРәРёР№ РҪР°СҶРёРҫРҪализм РҫСӮ СҒРөРұСҸ, РҪР°РҝСҖавиСӮСҢ РөРіРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РЎРҫСҺза».

Р’РҫРҫРұСүРө РҝРҫРҝСӢСӮРәРё РҝРөСҖРөСҒРјРҫСӮСҖР° РҫСҒРҪРҫРІРҫРҝРҫлагаСҺСүРёС… СҖРөСҲРөРҪРёР№ Рё СҒРҫглаСҲРөРҪРёР№, РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸСҺСүРёС… РёСӮРҫРіРё Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ, СҮСҖРөРІР°СӮСӢ СҖРөРІР°РҪСҲРёР·РјРҫРј, РІСӢР·СӢРІР°СҺСӮ РјР°СҒСҒСғ РҪРҫРІСӢС… РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёР№ Рё РҝСҖРҫРұР»РөРј, СҮСӮРҫ РјРҫР¶РөСӮ СҒРҪРҫРІР° РҝРҫРҙРІРөСҒСӮРё РІРөСҒСҢ РјРёСҖ Рә РІР·СҖСӢРІРҫРҫРҝР°СҒРҪРҫР№ СҮРөСҖСӮРө.

Рҗ Р»СҺРҙРё, РҝРҫРҙРҫРіСҖРөРІР°РөРјСӢРө РІСҒСҸРәРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° СҖСғСҒРҫС„РҫРұСҒРәРёРјРё С„РҫРҪРҙами СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫРіРҫ РҪазРҪР°СҮРөРҪРёСҸ, СӮРҫР¶Рө РҙРҫлжРҪСӢ РҝРҫРҙСғРјР°СӮСҢ Рҫ СҒРІРҫРөР№ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Р·Р° СҒРҫРҙРөСҸРҪРҪРҫРө, РәР°РәРёРјРё РұСӢ РұлагРҫРІРёРҙРҪСӢРјРё РҝСҖРөРҙР»Рҫгами РҫРҪРё РҪРө РҝСҖРёРәСҖСӢвалиСҒСҢ.

РҳРҪСӮРөСҖРөСҒСӢ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ Рё СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙРҫРІ, СҒРҫС…СҖР°РҪРөРҪРёРө РјРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ СҒСӮР°РұРёР»СҢРҪРҫСҒСӮРё СӮСҖРөРұСғСҺСӮ РҪРө Р·Р°РәлиРҪР°РҪРёР№ Рё РҙРөРәлаСҖР°СӮРёРІРҪСӢС… РҝРҫРәР°СҸРҪРёР№, Р° РҫРұСҠРөРәСӮРёРІРҪРҫР№ РҫСҶРөРҪРәРё РІСҒРөРіРҫ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РұСӢР»Рҫ, СҮСӮРҫРұСӢ РјСӢ РҪРө Р·Р°СҶРёРәливалиСҒСҢ РҪР° взаимРҪСӢС… РҫРұРІРёРҪРөРҪРёСҸС…, Р° РұРҫР»СҢСҲРө РІСҒРјР°СӮСҖивалиСҒСҢ РІ РұСғРҙСғСүРөРө Рё РҙСғмали Рҫ СӮРҫРј, РәР°Рә РҫРұСҠРөРҙРёРҪРёСӮСҢ СғСҒилиСҸ РҙР»СҸ СҒРҫРІРјРөСҒСӮРҪРҫР№ РұРҫСҖСҢРұСӢ СҒ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢРјРё РҫРұСүРёРјРё СғРіСҖРҫзами.

ВлаСҒСӮРё, РҫРұСүРөСҒСӮРІРҫ Рё РҪР°СҖРҫРҙ Р РҫСҒСҒРёРё СҒ СғважРөРҪРёРөРј РҫСӮРҪРҫСҒСҸСӮСҒСҸ Рә СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРјСғ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІСғ Рё Рә СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРјСғ РҪР°СҖРҫРҙСғ, РөРіРҫ РҙРҫРұР»РөСҒСӮРҪСӢРј СҒРҫР»РҙР°СӮам, СҒСӮавСҲРёРј Р¶РөСҖСӮРІРҫР№ аваРҪСӮСҺСҖРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ милиСӮР°СҖРёСҒСӮСҒРәРҫР№ РҝРҫлиСӮРёРәРё.В

РһРҙРҪР°РәРҫ СӮРө, РәСӮРҫ РҝСӢСӮР°РөСӮСҒСҸ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РҝРҫРҫСүСҖСҸСӮСҢ РҪР°СҒажРҙРөРҪРёРө милиСӮР°СҖРёР·РјР° Рё СҖРөРІР°РҪСҲРёР·РјР° РІ СҒРҫР·РҪР°РҪРёРө СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙР°, РҙРҫРұСҖР° Рё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪРҫРіРҫ РұлагРҫРҝРҫР»СғСҮРёСҸВ В СҸРҝРҫРҪСҶам РҪРө Р¶РөлаСҺСӮ. РҹРөСҖРөРҙ РҝамСҸСӮСҢСҺ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёС…, амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёС…, РәРёСӮайСҒРәРёС…, СҸРҝРҫРҪСҒРәРёС… Рё РҙСҖСғРіРёС… СҒРҫР»РҙР°СӮ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РҫРұ СҚСӮРҫРј РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ СӮРІРөСҖРҙРҫ Рё РҫРҙРҪРҫР·РҪР°СҮРҪРҫ.

РҹСҖРё Р»СҺРұСӢС… РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮвах РјСӢ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөли РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫВ СҒРҫРҫРұСүРөСҒСӮРІР° Рё РІСҒРө Р»СҺРҙРё, РәРҫРјСғ РҪРө РұРөР·СҖазлиСҮРҪСӢ СҮРөСҒСӮСҢ Рё РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІРҫ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҙРөСҖжавСӢ, РІРјРөСҒСӮРө СҒ РІРөСӮРөСҖР°РҪами Рё РҝР°СӮСҖРёРҫСӮами РЎРЁРҗ, РҗРҪглии, РҡРёСӮР°СҸ Рё РҙСҖСғРіРёС… СҒРҫСҺР·РҪСӢС… Р°СҖРјРёР№, РІРјРөСҒСӮРө СҒРҫ РІСҒРөРјРё Р°РҪСӮифаСҲРёСҒСӮами Рё Р°РҪСӮимилиСӮР°СҖРёСҒСӮами РІСҒСӮСҖРөСҮР°РөРјВ 80-Р»РөСӮРёРө РҝРҫРұРөРҙСӢ РҪР° ДалСҢРҪРөРј Р’РҫСҒСӮРҫРәРө, РәР°Рә РҙРөРҪСҢ РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ.

РңСӢ РІСҒСӮСҖРөСҮам СҚСӮСғ РҙР°СӮСғ РәР°Рә РҝРҫРұРөРҙРҪСӢР№ Р°РҝРҫС„РөРҫР· СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ Рё СҒРҝСҖавРөРҙливРҫСҒСӮРё, Р° РҪРө РәР°Рә лиСҶРөРјРөСҖРҪСғСҺ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ СҒРІРөСҒСӮРё РјРөжгРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө СҒСҮС‘СӮСӢ.

РЎ РҙРҪём РҹРҫРұРөРҙСӢ РІРҫ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪРө!

РЎРөСҖРіРөР№ РӣРөР»РөРәРҫ

Р‘РҫСҖРёСҒ РЎРәСғРҝРҫРІ

РҡРҫРјРјРөРҪСӮР°СҖРёРё (0)